發布日期:2024-09-19 浏覽次數:

供稿:現代光學研究所 |

編校:時暢 |

編輯:李洪雲 |

審核:呂國偉

beat365官方网站現代光學研究所“極端光學創新研究團隊”朱瑞教授、趙麗宸特聘副研究員和龔旗煌院士團隊在鈣钛礦太陽能電池埋底界面研究中取得重要進展:通過創新調控埋底界面改性分子與兩側功能層成鍵關系,有效地抑制了界面分子向鈣钛礦層的不可控插入,最終實現了鈣钛礦太陽能電池光電轉換效率與穩定性的顯著提升。2024年9月16日,相關研究成果以“協調鈣钛礦太陽能電池界面分子兩側成鍵強度”(Harmonizing the bilateral bond strength of the interfacial molecule in perovskite solar cells)為題,在線發表于《自然能源》(Nature Energy)。

鈣钛礦太陽能電池作為一種新型光伏技術,具有高效率、低成本及易于制造的優勢,有望為“雙碳”目标的實現提供可行的技術選擇。在基底與鈣钛礦層之間的埋底界面是鈣钛礦太陽能電池中的缺陷富集區域,這一區域的優化調控對鈣钛礦太陽能電池的性能提升至關重要,近年來吸引了越來越多的研究和關注。通常,在電池埋底界面處引入一層界面分子,可有效調控和改善埋底界面,提高電池光電轉換性能。為發揮優化調控作用,界面分子需能夠與鈣钛礦成分發生強的相互作用/反應。然而,過強的相互作用/反應可能導緻一系列問題,例如,在鈣钛礦成膜過程中或電池長期運行期間,強相互作用的界面分子可能會不可控地插入到鈣钛礦層中,最終引起電池性能的下降。

為解決這一關鍵問題,研究團隊創新提出了一種界面分子雙側競争策略,巧妙地利用界面分子與兩側功能層相互作用的競争關系,來實現埋底界面的優化調控。以正式結構鈣钛礦太陽能電池為例,研究團隊選取2,2'-氧雙(乙胺)(BAE)作為界面分子,并将其引入到底部金屬氧化物電子傳輸層和鈣钛礦層之間的埋底界面處。通過對電子傳輸層進行碳酸锂摻雜來調控其電子結構,以此增強其與界面分子之間的鍵合;相應地,界面分子與另一側鈣钛礦層之間的鍵合則随即減弱,從而顯著抑制了界面分子向鈣钛礦層中的不可控插入(圖1)。

圖1.不同處理策略所制備的鈣钛礦太陽能電池:(a)背面光學照片;(b)截面掃描電鏡照片;(c)界面分子與鈣钛礦或金屬氧化物電荷傳輸層的結合能(理論計算)。

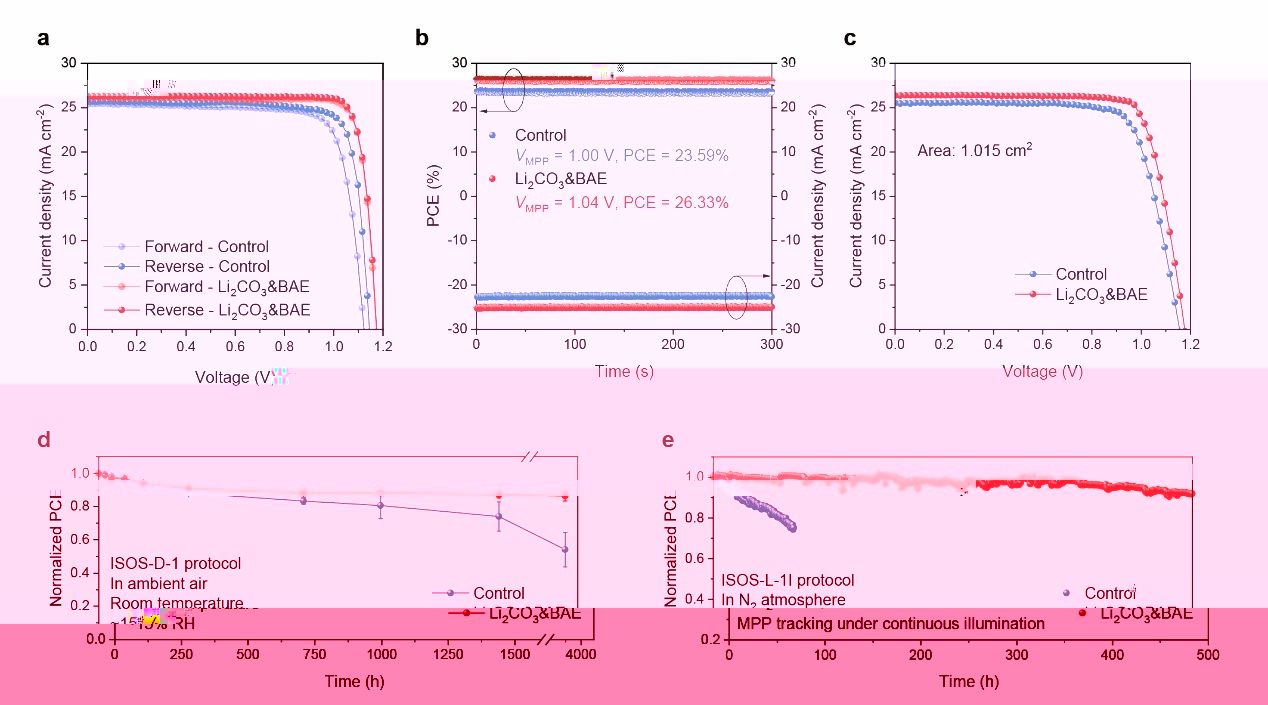

該策略通過協調界面分子與兩側功能層的鍵合強度,使界面分子最大程度地發揮調控作用,同時又緩解了界面分子對鈣钛礦層的侵入和破壞。最終将鈣钛礦太陽能電池的光電轉換效率顯著提升至26.5%以上(中國計量院認證值為26.31%),電池的遲滞效應也得到了明顯改善。此外,研究團隊也發現這一策略可以有效地穩定FAPbI3的光活性相,從而大大提升了鈣钛礦太陽能電池在濕、熱和光老化條件下的穩定性(圖2)。

該工作為正式結構鈣钛礦太陽能電池埋底界面的優化調控研究提供了新的指導策略,也将為其他類型鈣钛礦太陽能電池的界面調制提供重要參考。

圖2.器件光伏性能:(a)最優器件的J-V曲線;(b)最優器件的最大功率點穩态輸出;(c)大面積最優器件的J-V曲線;(d)器件的濕度穩定性;(e)器件運行穩定性。

beat365官方网站現代光學研究所2020級博士研究生李秋陽、中科院上海微系統與信息技術研究所劉宏博士為該論文的共同第一作者,朱瑞、趙麗宸為論文的共同通訊作者。主要合作者還包括中國科學院上海微系統與信息技術研究所唐鵬翼研究員、beat365賈爽教授、台灣中研院薛景中教授、侯政宏博士和餘玟儀、上海科技大學楊波教授等。

該工作獲得國家自然科學基金、國家重點研發計劃、北京市自然科學基金、北京市科技新星計劃、雲南省西南聯合研究生院科技項目、松山湖材料實驗室開放課題、中國博士後科學基金、中國科學院“百人計劃”B類、beat365必和必拓“碳與氣候”博士研究生未名學者獎學金項目、beat365人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、納光電子前沿科學中心、beat365長三角光電科學研究院、山西大學極端光學協同創新中心等支持。

論文原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41560-024-01642-3