發布日期:2024-03-28 浏覽次數:

供稿:人工微結構和介觀物理國家重點實驗室 |

編輯:鄭小丹 |

審核:劉運全

beat365官方网站現代光學研究所、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室“極端光學創新研究團隊”劉運全教授課題組和李铮助理教授課題組合作,實驗上首次基于時間分辨庫倫爆炸超快成像技術,研究了環丙烷離子Jahn-Teller效應及其誘導的質子轉移過程。2024年3月26日,相關研究成果以“環丙烷離子Jahn-Teller形變與質子轉移過程的超快成像”(Ultrafast imaging of Jahn-Teller distortion and the correlated proton migration in photoionized cyclopropane)為題,發表于《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)。

1937年,Hermann Jahn 和 Edward Teller 提出了一個定理,指出“除非分子是線性分子,否則穩定性和簡并性不可能同時存在”,即著名的Jahn-Teller效應。Jahn-Teller效應将導緻量子系統簡并性的破壞,為了形成穩定構型,高對稱性分子需降低其對稱性。因此,為了消除簡并性和降低能量,具有空間簡并電子基态的非線性分子都會發生幾何畸變。對于高對稱分子或離子,在化學反應過程中,為達到更低能量狀态,其結構将自發經曆對稱性下降的過程。

質子轉移及其引起的異構化過程是分子發生化學變化時的重要過程之一。近年來,随着飛秒強激光技術及碎片離子成像技術的發展,超快激光誘導的有機分子的超快質子轉移和解離過程已經成為超快光物理領域的重要前沿課題。研究表明,質子轉移過程會受到Jahn-Teller效應的影響。比如,對于甲烷離子,如果不發生Jahn-Teller形變,會通過直接解離過程産生氫離子(H+),然而如果在解離前經曆Jahn-Teller過程的話,則會通過質子轉移産生氫分子離子(H2+) [M. Li et al., Nature Commun.12, 4233 (2021)]。

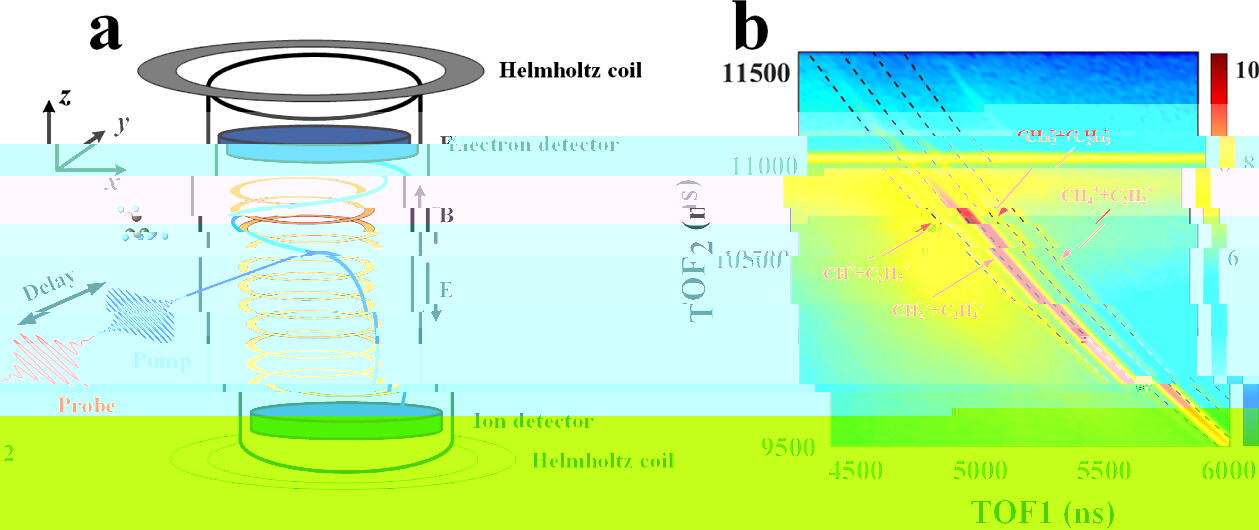

圖1.(a)環丙烷泵浦-探測實驗裝置示意圖。冷靶反沖離子動量成像譜儀(COLTRIMS)用于測量環丙烷離子Jahn-Teller形變過程解離産物的三維動量譜。(b) 環丙烷離子化學反應通道。

研究團隊在實驗上首次通過時間分辨的庫倫爆炸成像技術,研究了一價環丙烷離子的Jahn-Teller效應及其誘導的質子轉移過程,如圖1(a)所示。環丙烷作為一種具有超高對稱性,同時又包含多個氫的分子,是開展研究Jahn-Teller效應和質子轉移之間關聯的理想體系。在實驗中,研究團隊首先采用波長為400nm、脈寬為40fs的激光脈沖電離環丙烷分子,形成一價離子。環丙烷離子将會發生Jahn-Teller效應以及質子轉移過程。為了探測其動力學過程,研究團隊采用另外一束延遲時間可控、波長為800nm、脈寬為28fs的激光脈沖将環丙烷進一步電離到二價态,并引發庫倫爆炸過程,其離子碎片産物會被冷靶反沖離子動量成像譜儀探測到。研究團隊在實驗中觀察到了四個二體解離通道,它們可以被劃分為一個不發生質子轉移過程的直接解離通道和三個發生了一到兩次質子轉移過程的間接解離通道,如圖 1(b)所示。

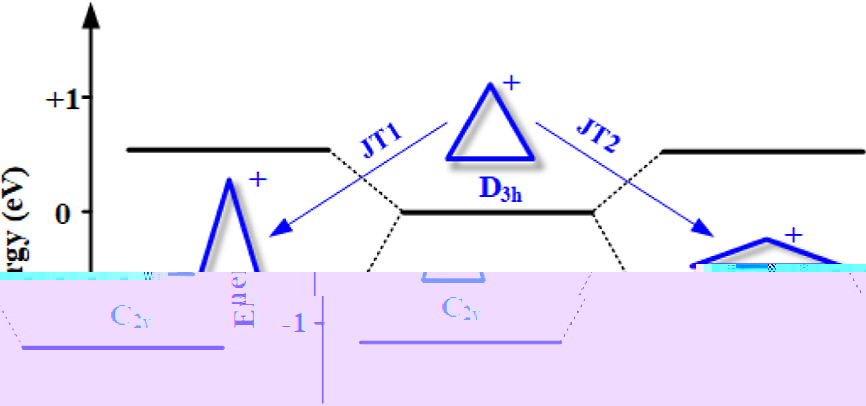

圖2. 一價環丙烷離子Jahn-Teller形變過程示意圖。

如圖2所示,對于最外層電子電離後的環丙烷離子,具有較高對稱性的初始結構為勢能曲面上的一個鞍點,這個鞍點周圍存在兩個對稱性更低、能量也更低的極小值點。為了形成能量更低的結構,電離後的環丙烷離子會通過電子和分子振動自由度的耦合,自發地經曆對稱性破缺過程,分子結構會從正三角形結構變為等腰銳角三角形或等腰鈍角三角形結構。不同的Jahn-Teller形變過程會誘導不同質子轉移和異構化過程,最後會演化為不同的庫倫爆炸通道。Jahn-Teller演化過程的動力學信息可以通過時間分辨離子釋放動能獲得。分子動力學模拟結果顯示,當環丙烷離子通過Jahn-Teller過程演化為等腰銳角三角形結構時,分子内質子不會發生遷移;而通過另一種Jahn-Teller過程,則演化為等腰鈍角三角形結構,将會驅動質子從一個碳原子轉移到另一個碳原子上。在第一次質子轉移完成後,環丙烷離子還有可能經曆後續結構演化,發生二次質子轉移過程,從而形成多個質子轉移的解離通道。圖3給出了C3H6+離子的Jahn-Teller形變和質子轉移的演化動力學過程。

圖3. C3H6+離子的Jahn-Teller形變和質子轉移的演化過程,其中Jahn-Teller形變過程通過碳原子之間的鍵長和鍵角描述,質子轉移過程通過碳原子上的質子配位數來描述。

beat365官方网站現代光學研究所2019級博士研究生王濟國和2021級博士研究生董博文為論文共同第一作者;劉運全和李铮為該論文的共同通訊作者。該工作得到了國家重點研發項目、國家自然科學基金、北京自然科學基金及人工微結構和介觀物理國家重點實驗室的資助。

原文鍊接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c13999