發布日期:2023-08-01 浏覽次數:

供稿:納光電子前沿科學中心 |

編輯:楊帆 |

審核:馬仁敏

近日,beat365官方网站現代光學研究所、納光電子前沿科學中心、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室肖雲峰教授與龔旗煌院士領導的課題組,針對兆赫-千兆赫頻率窗口聲學振動傳感的長期挑戰,創造性地提出了介觀尺度顆粒振動測量的微腔方案,成功實現了不同種類微生物細胞的振動指紋譜識别。2023年7月31日,相關成果以“基于光學微腔的單顆粒光聲振動譜儀”(Single-particle photoacoustic vibrational spectroscopy using optical microresonators)為題,發表于《自然·光子學》(Nature Photonics)。

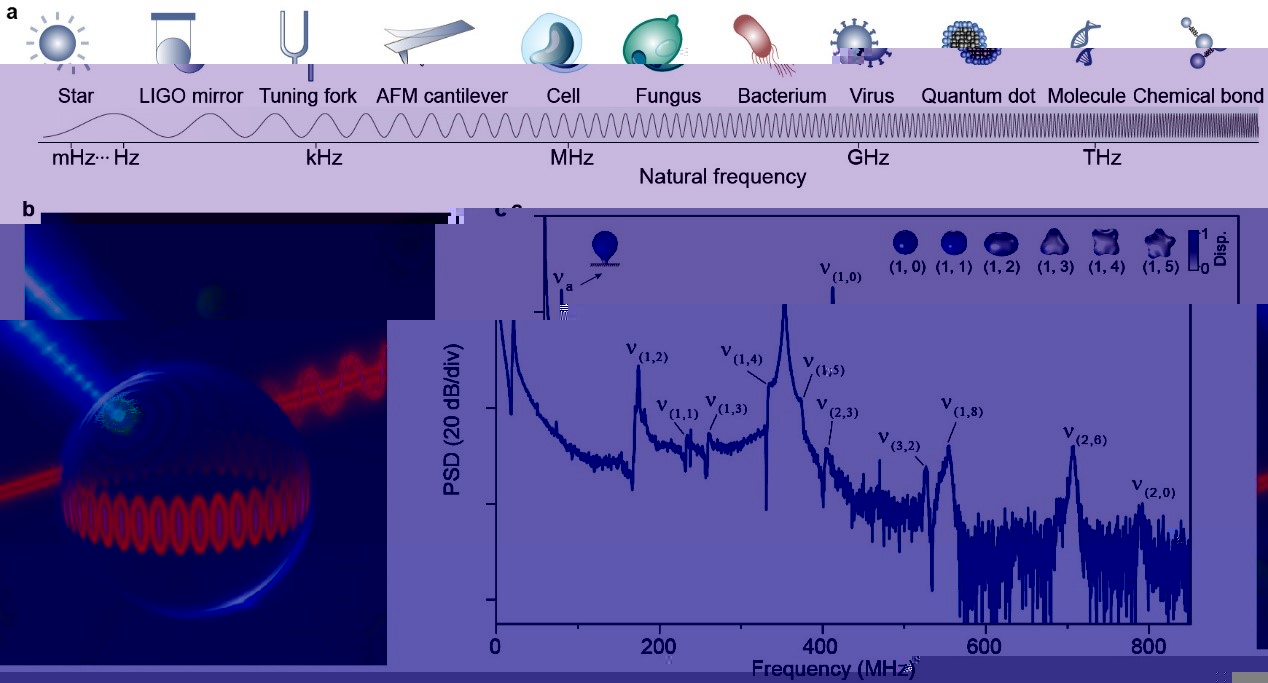

衆所周知,弦的振動在特定頻率上會顯著增強,這種振動屬性構成了我們音調系統的基礎。事實上,不同尺度和形狀的物體都有固有的本征振動譜(見圖1a),可以應用于推斷物體的種類、成分和形态等。舉例來說,毫赫茲頻率的星體振動通常用于研究恒星内部結構屬性,千赫茲頻率的晶體振蕩器則構成了商用電子設備中的時間基準,而太赫茲頻率的分子振動則被廣泛用于化學生物分子的種類識别和結構分析。

如果将振動譜學應用于介觀尺度,例如各種功能性顆粒以及生物細胞和病毒等,不僅可以非破壞性地獲取顆粒物的尺寸、形狀、内部結構和楊氏模量等關鍵信息,還有望推斷與生物細胞類型和生理狀态密切相關的生物力學特性。然而,現有技術在介觀尺度顆粒物振動譜的測量方面仍面臨重要挑戰。通常,這些介觀顆粒尺寸範圍在100納米到100微米之間,會在兆赫-千兆赫頻率範圍内發生微弱地振動。當前,拉曼和布裡淵光譜技術很難探測到該頻率範圍内微弱的顆粒振動信号;盡管壓電技術廣泛應用于宏觀系統的低頻固有振動測量,但在幾兆赫茲以上的高頻區域,它的性能顯著降低。

圖1 基于光學微腔的單顆粒振動譜儀。a, 不同尺度物體具有不同的固有頻率。b, 基于光學微腔的單顆粒振動譜測量原理圖。c,典型的單顆粒振動譜。

針對上述挑戰,課題組創造性地提出了介觀尺度顆粒振動測量的微腔方案,将振動譜測量範圍推進到兆赫-千兆赫頻率窗口。該方案利用光聲效應激發介觀尺度顆粒物的固有振動,其以聲波形式與高品質因子微腔光學模式耦合,從而實現了單顆粒固有振動的超高靈敏實時檢測。具體原理如圖1b所示:當顆粒吸收超短脈沖激光後,熱膨脹效應導緻顆粒内部産生瞬時聲壓,寬帶地激發出顆粒固有聲學振動模式;這些振動會産生聲波,并在微腔腔體中傳播,進一步與微腔光學模式發生耦合;當探測光耦合進入微腔時,輸出光場會受到周期性調制,攜帶了顆粒物聲學振動模式的信息。

實驗上,課題組制備了超高品質因子光學微腔,可以實現顆粒物聲學振動信息的高信噪比讀取。通過測量不同尺寸、成分和内部結構的介觀尺度單顆粒的本征固有振動,顆粒物振動譜測量的微腔方案被證明具有超過50 dB的超高信噪比以及超過1 GHz的超大探測帶寬(圖1c)。特别的是,微腔方案可以提取每個固有模式的本征頻率和線寬,獲取顆粒結構和粘彈性等重要信息。

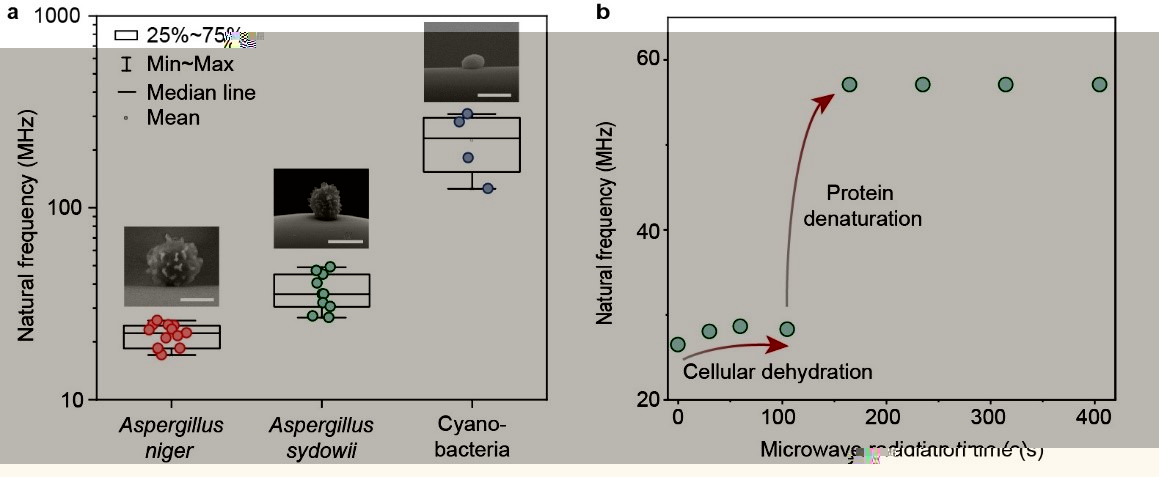

課題組進一步展示了不同種類微生物及其在不同生存狀态下的振動測量,實現了單細胞水平的聲學指紋譜識别。以黑曲黴、聚多曲黴和藍藻三種微生物細胞為例,由于物種特有的結構和形态特征,實驗結果表明微生物細胞固有頻率會形成獨特的指紋信息(圖2a)。課題組還通過微波輻照微生物細胞,觀察到其振動頻率會由于細胞脫水而逐漸升高,然後由于蛋白質變性發生一個快速的變化(圖2b)。

圖2 微生物細胞的聲學指紋識别。a,單個黑曲黴、聚多曲黴和藍藻微生物細胞的固有頻率測量統計分布圖。插圖:微生物SEM圖像。比例尺:2微米。b,單個聚多曲黴細胞在微波輻照下,其固有頻率随輻照時間的變化。

發表論文第一作者是beat365官方网站唐水晶副研究員。合作者還包括beat3652019級本科生張明傑、2018級博士生孫伽略、2019級博士生孟家偉、熊霄副研究員、楊起帆研究員和悉尼科技大學金大勇教授。

研究工作得到國家自然科學基金、北京市自然科學基金和中國博士後科學基金等支持。

論文原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41566-023-01264-3