發布日期:2023-06-29 浏覽次數:

供稿:李柯伽 |

圖片:李柯伽 |

編輯:謝靜 |

審核:吳學兵

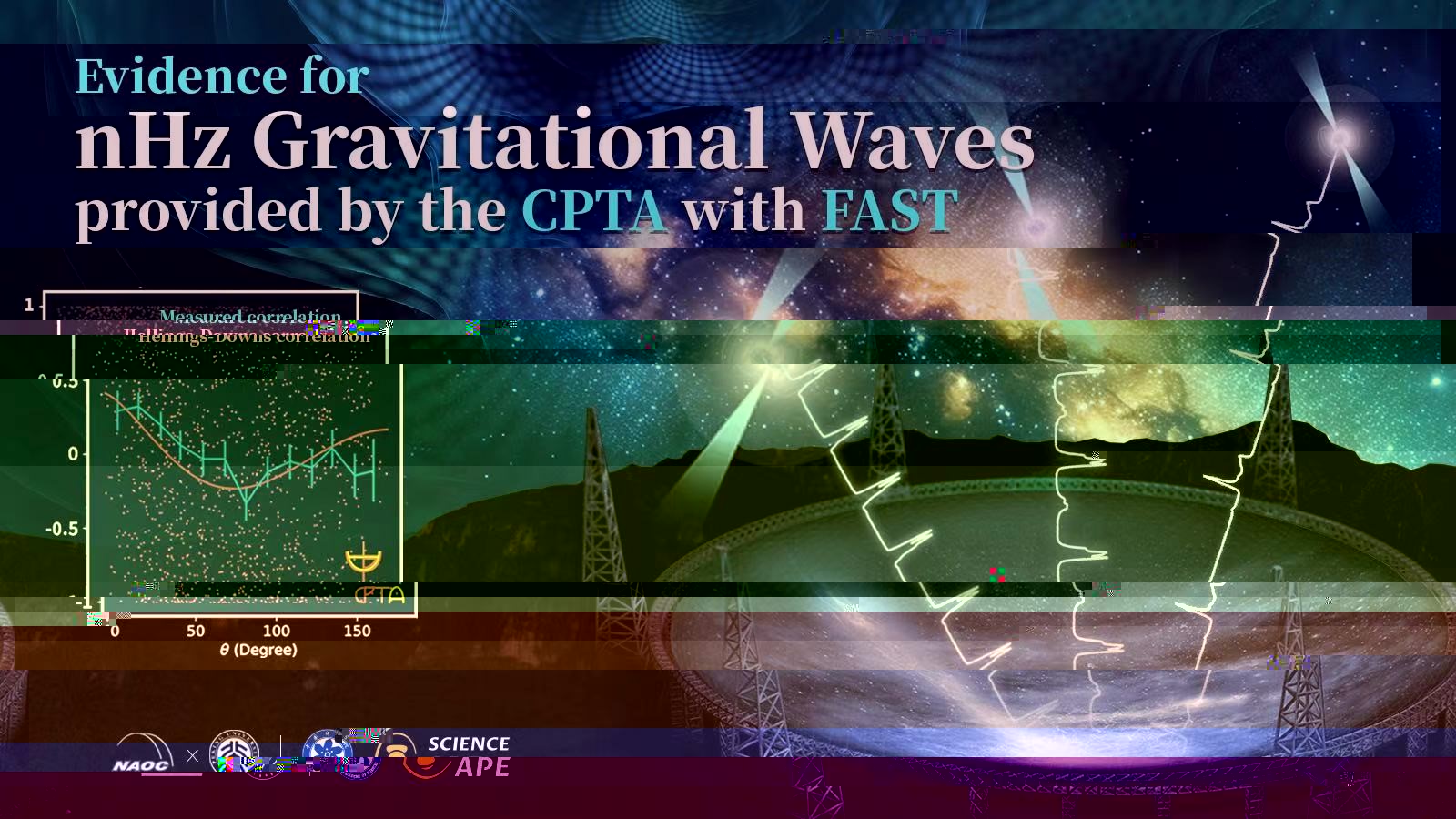

近日,中國脈沖星測時陣列(CPTA)研究團隊利用中國天眼——500米口徑球面射電望遠鏡(FAST),探測到納赫茲引力波存在的關鍵性證據。這表明我國納赫茲引力波研究與國際同步達到領先水平。來自beat365科維理天文與天體物理研究所、beat365官方网站天文學系的長聘副教授李柯伽、博士後陳偲源及研究生薛子涵和徐江偉深度參與了這項工作。相關論文在我國天文學術期刊《天文與天體物理研究》(Research in Astronomy and Astrophysics)在線發表。

CPTA在4.6西格瑪的置信度水平上探測到了引力波四極相關特性。這是探測納赫茲引力波的關鍵證據。

納赫茲引力波是引力波的一種,而引力波是由加速運動的有質量物體擾動周圍的時空而産生時空的漣漪。對頻率低至納赫茲的引力波進行探測,将有助于天文學家理解宇宙結構的起源,探測宇宙中最大質量的天體即超大質量黑洞的增長、演化及并合過程,也有助于物理學家洞察時空的基本物理原理。

在此次研究中,CPTA團隊利用FAST對57顆毫秒脈沖星進行了長期系統性監測,并将這些毫秒脈沖星組成了銀河系尺度大小的引力波探測器來搜尋納赫茲引力波。該團隊基于獨立開發的軟件,對FAST收集的時間跨度3年5個月的數據進行分析研究,在4.6西格瑪置信度水平(誤報率小于五十萬分之一)上發現了具有納赫茲引力波特征的四極相關信号的證據。

引力波信号極其微弱,卻是探測宇宙中不發光物質的直接手段,探測引力波并且開辟引力波觀測宇宙的新窗口是天文學家長期以來追求的目标。20世紀70-80年代,引力波的存在通過觀測脈沖雙星系統的軌道變化得以間接證實,并獲得了1993年諾貝爾物理學獎。2016年,美國激光幹涉引力波天文台(簡稱LIGO)宣布在百赫茲頻段探測到恒星級質量雙黑洞并合産生的引力波,并因此獲得了2017年諾貝爾物理學獎。更大質量的天體産生的引力波頻率更低。例如,星系中心的超大質量黑洞是宇宙中質量最大的緻密天體(1億到百億倍太陽質量)。超大質量雙黑洞系統繞轉時産生的引力波主要集中在納赫茲頻段,相應的信号時标為年到幾十年。在這個頻段内,還有宇宙早期原初引力波殘存至今的部分和宇宙弦等奇異對象産生的引力波。

開辟納赫茲引力波探測宇宙的新窗口對于理解超大質量黑洞、星系并合曆史、宇宙大尺度結構形成等問題具有重大意義。納赫茲引力波由于頻率極低、周期長達數年,其波長可達數光年,對它的探測十分具有挑戰性。利用大型射電望遠鏡對一批自轉極其規律的毫秒脈沖星進行長期測時觀測,是納赫茲引力波目前已知的唯一探測手段。發現納赫茲引力波是國際物理和天文領域競賽的焦點之一。國際上的多個團隊,如北美的NANOGrav、歐洲的EPTA和澳大利亞的PPTA,利用各自的大型射電望遠鏡,已分别開展了長達20年的納赫茲引力波搜尋。近年來一些新生力量也逐漸加入這一領域,包括我國的CPTA,印度的InPTA和南非的SAPTA。

脈沖星測時陣探測納赫茲引力波的靈敏度強烈依賴于觀測時間跨度——即靈敏度随着觀測時間跨度的增長而迅速增加。CPTA研究團隊面對觀測時間跨度遠短于美、歐、澳三個國際團隊的不利局面,充分利用FAST靈敏度高、可監測脈沖星數目多、測量精度更高的優勢,長期系統地監測了一大批毫秒脈沖星,自主開發獨立數據分析軟件,以數據精度、脈沖星數量和數據處理算法上的優勢彌補了時間跨度上的差距,使我國納赫茲引力波探測靈敏度很快達到了與美、歐、澳相當的水平,從而同時實現此次重大科學突破。不過,受限于當前觀測數據較短的時間跨度,CPTA團隊暫時無法确定納赫茲波段引力波的主要物理來源,但這将随着後續觀測數據時間跨度的增加而解決。由于CPTA現有數據時間跨度較短,所以數據時間跨度增長帶來的效果會更明顯,例如,如果數據時間跨度再增長3年5個月,CPTA的數據時間跨度将翻倍,而其他國際團隊僅增長不到20%。

後續,CPTA團隊将充分發揮FAST脈沖星測時精度的國際領先優勢,加快納赫茲引力波探測科研攻關,積累更長期的觀測數據,逐步發表更高精度的探測結果,徹底打開人類利用納赫茲引力波探測宇宙的新窗口。中國科學院國家天文台還将積極推進FAST擴展和升級,基于脈沖星測時陣列方法,實現納赫茲引力波事件的常規觀測,從而建成納赫茲引力波天文台,并開啟更高靈敏度和更高分辨率的低頻射電觀測研究新紀元,将我國加快建設成為引力波天文和射電天文的強國。

國際上,其他脈沖星測時陣列合作組,包括EPTA-InPTA聯合團隊、NANOGrav團隊和PPTA團隊,也将和國家天文台同一天宣布相類似的結果。beat365團隊也深度參與了其中EPTA的相關工作。未來,這些區域性合作将推進國際脈沖星測時陣列合作,期待脈沖星測時陣列将很快為人類探索宇宙打開納赫茲引力波觀測新窗口。

論文鍊接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/acdfa5