作為一種宏觀量子物态,超導體具備零電阻和完全抗磁性等獨特的物理特性,在醫療、信息、交通、能源、量子科技等衆多領域具有重要的應用價值,百餘年來受到了學術界和工業界的廣泛關注。BCS(Bardeen-Cooper-Schrieffer)超導微觀理論指出,超導起源于自旋和動量相反的兩個電子結合形成的零質心動量庫珀對(Cooper pairs)相幹凝聚。然而,當時間反演對稱性被破壞時(如施加強磁場),理論上超導體中自旋相反的兩個電子可以形成質心動量不為零的庫珀對,對應的超導序參量在實空間中呈現出周期性調制(波動)特征,即著名的FFLO(Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov)态。雖然早在1964年FFLO态就被提出,但這一特殊超導态的實現對于材料和實驗條件有着非常苛刻的要求。直到今天,FFLO态存在的直接證據,譬如實空間中周期性波動的超導序參量,實驗上仍然很難獲得。

在研究銅基超導體中出現的二維超導特性時,有理論指出非零動量的庫珀對有可能出現在保持時間反演對稱性的強相互作用系統中,這一新型超導态的庫珀對密度在實空間會出現周期性的波動,所以被稱為配對密度波(pair density wave,PDW)态。配對密度波這一奇異超導特性與非常規超導,尤其是銅基高溫超導之間的關聯性引起了理論方面的持續關注和研究。在諸多關于配對密度波的理論中,最引人注目的是配對密度波在銅基高溫超導體的相圖中可能是一種與d波超導并存的重要主導序,有望提供一個統一的視角來理解高溫超導相圖中複雜的交織序(intertwined orders),以及這些交織序與高溫超導電性的關聯。同時,銅基超導體相圖中神秘的赝能隙(pseudogap)相,被部分理論工作認為可能來自于配對密度波序。然而前期隻在部分銅基高溫超導體中觀測到了支持配對密度波存在的證據。在銅基超導體之外的第二類高溫超導家族——鐵基超導體中,配對密度波态一直未得到實驗的證實。此外,早期配對密度波理論研究指出,配對密度波是以低維的形式存在于非常規超導體中,遺憾的是,一直未能得到實驗的明确驗證。

近日,beat365官方网站量子材料科學中心王健教授課題組與波士頓學院汪自強教授、上海大學張燚副研究員合作,在二維鐵基高溫超導體Fe(Te,Se)薄膜中發現了本征配對密度波。這一工作是首次在鐵基超導體中觀測到本征配對密度波,為研究非常規超導體中的配對密度波,非常規高溫超導電性以及拓撲電子态提供了一個全新的低維高溫超導平台。該工作以“單層鐵基高溫超導體中的配對密度波态”(Pair density wave state in a monolayer high-Tc iron-based superconductor)為題,于2023年6月28日在線發表于學術期刊《自然》(Nature)。中國科學院物理研究所高鴻鈞院士與陳輝副研究員在同期《自然》“新聞和觀點”(News &Views)欄目中對該工作以及同期發表的其他三篇相關工作進行了評述。

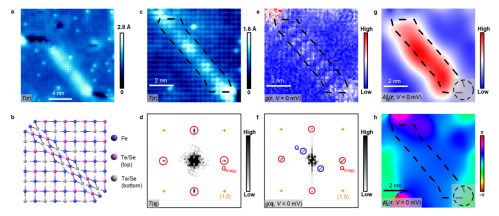

王健課題組利用超高真空分子束外延(MBE)技術在钛酸锶襯底上成功制備出大尺度、高質量的單層鐵碲硒(Fe(Te,Se))高溫超導薄膜,其超導能隙高達18 meV,遠大于塊材鐵碲硒(一種重要的拓撲超導候選材料)。在前期的相關研究中,王健課題組在單層Fe(Te,Se)薄膜的一維原子缺陷鍊兩端觀測到了穩定存在的零能束縛态,其特征與馬約拉納零能模相吻合[Nat. Phys. 16, 536-540 (2020)]。在本工作中,王健課題組通過原位低溫(4.3 K)掃描隧道顯微鏡(STM)和掃描隧道譜(STS)技術,對單層Fe(Te,Se)薄膜表面的另一種自發形成的原子級缺陷——晶格沿Fe原子最近鄰方向擠壓形成的疇界展開了系統研究(圖1a-d)。課題組首先測量了疇界處局域态密度的空間分布,觀測到了具有實空間周期性調制的局域态密度信号(圖1e-f)。利用二維鎖相分析技術(圖1g-h),課題組确定了這種調制的周期約為3.6aFe(aFe為最近鄰Fe原子之間的距離),并且沒有色散,是典型的電荷序引起的空間調制信号。進一步的能量依賴實驗表明局域态密度的周期性調制主要存在于超導能隙之中,說明這一電荷序與薄膜的超導态之間存在關聯性。

圖1 (a)單層Fe(Te,Se)薄膜的STM形貌圖,圖中亮線部分為疇界D1所在區域。(b)疇界處晶格結構的模拟示意圖,晶格在疇界處沿Fe原子最近鄰方向出現擠壓。(c) 圖a中疇界區域放大後的STM形貌圖,其中疇界所在區域用黑色虛線标記出。(d) c圖的傅裡葉變換(FFT)結果,圖中隻能看到表面Te/Se原子晶格對應的布拉格點(QBragg)。(e) c圖所示區域的局域态密度空間分布,在疇界區域内局域态密度表現出周期性的調制結構。(f) e圖的FFT結果。除了QBragg外,圖中還出現了局域态密度周期性調制對應的波矢Q。(g) 局域态密度調制的空間振幅分布,振幅值的大小對應了調制信号的強弱。具有較強調制信号的區域主要集中在虛線所示的疇界範圍内。(h) 局域态密度調制的空間相位分布,在虛線所示的疇界區域相位較為均勻。

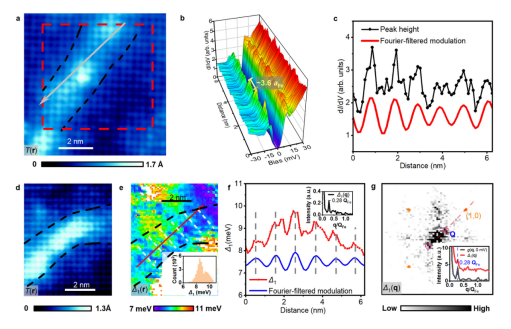

随後,課題組進一步對疇界處可能存在的配對密度波展開了系統測量。如圖2所示,課題組在疇界處依次觀測到了超導相幹峰高度(圖2a-c)和超導能隙(圖2d-g)的空間調制,周期同樣為3.6aFe。這兩個物理量與超導序參量直接相關,從而提供了二維鐵基高溫超導體中配對密度波的直接實驗證據。

圖2(a)疇界D2的STM形貌圖。(b)沿a圖灰色箭頭采集的掃描隧道譜,超導相幹峰高度調制的周期約為3.6aFe。(c)從b圖中提取出的超導相幹峰高度空間周期調制信号(黑色曲線),紅色曲線是經過傅裡葉濾波後的周期性調制信号。(d)疇界D3的STM形貌圖。(e)d圖所示區域的超導能隙空間分布,在疇界區域(黑色虛線)内,超導能隙表現出空間周期性調制特征。插圖:超導能隙的統計直方圖。(f)沿e圖紅色箭頭提取出的超導能隙信号(紅色曲線),表現出周期性調制的特征,經過傅裡葉濾波後(藍色曲線),周期性調制信号變得更為清晰。插圖:超導能隙信号(f圖中的紅色曲線)的FFT結果,其中明顯的FFT峰進一步揭示出超導能隙信号的空間周期性調制。(g)e圖的FFT結果。在Q ~ 0.28QFe的位置可以看到兩個FFT峰,對應實空間周期為3.6aFe的超導能隙空間調制。插圖:沿(0,0)到(1,0)QFe方向提取的FFT信号(紅色曲線),在Q ~ 0.28QFe處出現峰值,與局域态密度調制的波矢一緻(黑色曲線)。

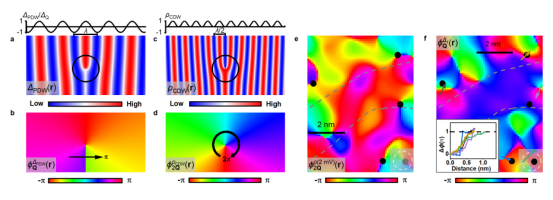

确認了單層Fe(Te,Se)薄膜疇界處存在配對密度波後,課題組進一步在疇界處得到了周期為1.8aFe(配對密度波周期的一半)的電荷密度波存在的證據。通過對配對密度波(周期為3.6aFe)和電荷密度波(周期為1.8aFe)的空間相位分布進行深入分析,确認了配對密度波空間相位分布中的π-相位變化位置(圖3f中箭頭所示)與電荷密度波相位分布中的渦旋位置(圖3e和3f的黑點所示)存在明顯的實空間對應關系。這一對應關系與理論預測的本征配對密度波序(圖3a-b)及其誘導出的二階電荷密度波序(圖3c-d)特征一緻,證實了所觀測到的是本征配對密度波。

圖3(a)本征配對密度波序參量示意圖。圖中黑色圓内為一個半位錯(half-dislocation)結構(b)a圖對應的相位空間分布,在半位錯處表現出π-相位變化。(c)a圖中本征配對密度波誘導出的二階電荷密度波序參量示意圖。黑色圓内為配對密度波的半位錯結構在二階電荷密度波中誘導出的拓撲缺陷(topological defect)。(d)c圖對應的相位空間分布,在拓撲缺陷處表現出相位卷繞(phase-winding)為2π的渦旋。(e)實驗得到的疇界D3附近二階電荷密度波相位空間分布。黑點處為渦旋的位置。(f)實驗得到的疇界D3附近配對密度波相位空間分布。在二階電荷密度波渦旋(黑點)附近,沿着箭頭方向配對密度波出現π-相位變化,與a-d圖展示的對應關系一緻。插圖:沿圖中箭頭方向的配對密度波相位演化。

為了解釋疇界處配對密度波的微觀機制,汪自強與張燚根據實驗結果提出了相同自旋電子配對(equal-spin pairing)模型。由于疇界所在區域的空間反演對稱性破缺導緻Rashba與Dresselhaus自旋軌道耦合的存在,疇界處相同自旋的電子可以形成非零動量的庫珀對,進而産生本征配對密度波。基于該理論模型得到的模拟計算結果與實驗數據基本一緻,表明疇界處的配對密度波可能具有自旋三重态的拓撲超導特征。

該工作中,王健和汪自強為共同通訊作者,beat365官方网站量子材料科學中心博雅博士後劉彥昭與博士生魏天恒為共同第一作者,合作者還包括量子材料科學中心博士後何冠陽和上海大學張燚。

該工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、量子物質科學協同創新中心、北京市自然科學基金、合肥國家實驗室科技創新2030—“量子通信與量子計算機”重大項目、中科院卓越創新中心、中國博士後科學基金和美國能源部基礎能源科學基金的支持。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06072-x

評論鍊接: https://www.nature.com/articles/d41586-023-01996-w