beat365官方网站量子材料科學中心、電子顯微鏡實驗室、輕元素先進材料研究中心高鵬教授課題組和中國科學院物理研究所白雪冬研究員課題組合作,利用皮米精度的電鏡原子像分析發現鐵酸铋鐵電與钌酸锶鐵磁界面上的失配位錯的應力場對周圍鐵電結構和鐵磁結構産生重要的影響,從而調控了局域鐵電性、鐵磁性、及界面磁電耦合,為磁電器件設計提供了新的思路。該研究成果以“鐵酸铋與钌酸锶界面位錯調節的鐵電性和鐵磁性”(Dislocation-tuned ferroelectricity and ferromagnetism of the BiFeO3/SrRuO3 interface)為題,于3月20日發表在《美國科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, PNAS)。

實際晶體材料中總是不可避免地存在結構缺陷,它們破壞了化學鍵的連續性(即空間平移對稱性),從而産生了局域的不同于體相的原子結構、電子态、聲子模式等。這些局域态對材料的宏觀物性而言,有時是有害的,但有時也是有利的,比如半導體工業中利用元素摻雜來調控載流子類型,以及近年來利用位錯等缺陷的迥異電、光學性質來構建新奇的一維納米線、二維電子氣等新型器件。因此,研究晶體中缺陷的原子結構和相應的物理化學性質不僅僅能為材料器件失效機制提供關鍵信息,也是探索構築新機制器件的重要途徑。缺陷研究的一個主要挑戰在于它們的尺寸很小,比如點缺陷、位錯、晶界的一個或多個維度是單原子級尺寸,宏觀的譜學表征比如X射線衍射雖然能夠探測到缺陷的存在,但是其信号與母體材料的平均效應通常淹沒了單個缺陷的特征。因此通常需要高空間分辨能力才能準确探測到單個缺陷的信息。此外,缺陷通常是包埋在晶體内部,從而使得很多表面分析手段失效。電子顯微鏡由于具有高空間分辨能力和穿透性的探測方式,是研究缺陷的一個重要工具。比如對于位錯這種典型的結構缺陷,它的結構模型早在1934年就由Orowan、Polanyi、Taylor猜測提出,但是直到1956年Menter通過電鏡的直接觀察才蓋棺定論。

近年來,球差矯正電鏡的普及和能譜技術的進步,使得缺陷的原子結構解析得到了迅速的發展,尤其是缺陷處元素偏析效應在許多體系裡得到了廣泛的證實。元素偏析導緻缺陷局域化學成分的改變生成了雜相,改變了電子态和離子活性等,從而能夠解釋很多缺陷的宏觀電輸運性質,很好地支持了很多傳統的缺陷理論。但是事實上,平移對稱性的破缺,不僅僅改變了局域原子的排列方式,也會産生可觀的結構畸變(晶格畸變)。尤其是在一些量子材料體系中由于存在很強的晶格、電荷、自旋、軌道耦合效應,晶格畸變可能觸發一系列更複雜的物性變化。有鑒于此,高鵬課題組近年來提出利用皮米精度的晶格測量來研究缺陷的物理化學性質,與合作者們有一系列進展。比如發現了钛酸锶位錯處的應力梯度會産生顯著的撓曲電效應(Physical Review Letters, 2018, 120, 267601),該效應對應的電荷效應和元素偏析效應相當,為理解陶瓷的輸運性質提出了一種新的機制;并且類似的缺陷晶格畸變導緻的撓曲電效應具有普遍意義,不僅僅在位錯體系中顯著,在钛酸锶、鋁酸镧晶界處也有類似現象(Nature Communications, 2022, 13, 216);钛酸锶的某些特定晶界還可以在室溫下存在二維反鐵電畸變相(Physical Review Letters, 2021, 126, 225702),使得晶界從間接帶隙轉變成直接帶隙;钌酸锶晶界的特定原子結合方式導緻了較低的磁矩,因此産生了自旋閥磁電阻效應(National Science Review, 2020, 7, 755);鐵酸铋晶界處獨特的頭對頭極化構型可用于構建穩定的二維負電荷氣(Science Bulletin, 2021, 66, 771)等。目前,該皮米精度測量分析方法在beat365電子顯微鏡實驗室平台上開放使用。

近日,研究團隊進一步研究了鐵電與鐵磁薄膜外延界面處的失配位錯的結構畸變及其效應,通過利用掃描透射電子顯微鏡從皮米精度上測量界面位錯核周圍的晶格常數和氧八面體旋轉情況,發現位錯可以通過應變場引起的結構變形,從而顯著改變鐵電、鐵磁的局部特性,進而影響界面的磁電耦合效應。該結果對基于異質外延技術的界面工程和器件制造具有啟發意義。

對于多鐵性氧化物異質結,界面處多種有序鐵性之間的相互作用使它們成為制備高性能電子和自旋電子器件非常有希望的候選材料。為了調控這些氧化物異質結構的特性,應變工程,即使用具有不同晶格常數或對稱性的外延襯底對薄膜施加應變,是一種非常有效的策略。其内在的機制是鈣钛礦氧化物的晶格常數(通常關聯了鐵電極化性質)和氧八面體畸變(影響磁學性質)對應變非常敏感。因此,可以在不同的應變狀态下調整鐵電與鐵磁界面的物性。盡管最先進的外延生長技術已經實現了比塊體斷裂的臨界應變值高一個數量級的應變,但其施加的應變通常限制在約+3%左右。一旦高于該臨界值,薄膜通常傾向于在界面處通過形成位錯陣列來弛豫應變。實際上,異質外延界面處産生位錯以後,還是會在周圍産生巨大的應變,從而顯著影響界面的原子結構及物理化學性質。本文的研究發現,鐵酸铋與钌酸锶界面上的位錯核附近實現了巨大的應變場,即在位錯核周圍的三個晶胞内應變超過5%,遠大于通過常規外延薄膜方法實現的應變場,從而顯著改變了位錯核附近沿着界面方向鐵酸铋中的局部鐵電極化和钌酸锶中的磁矩。

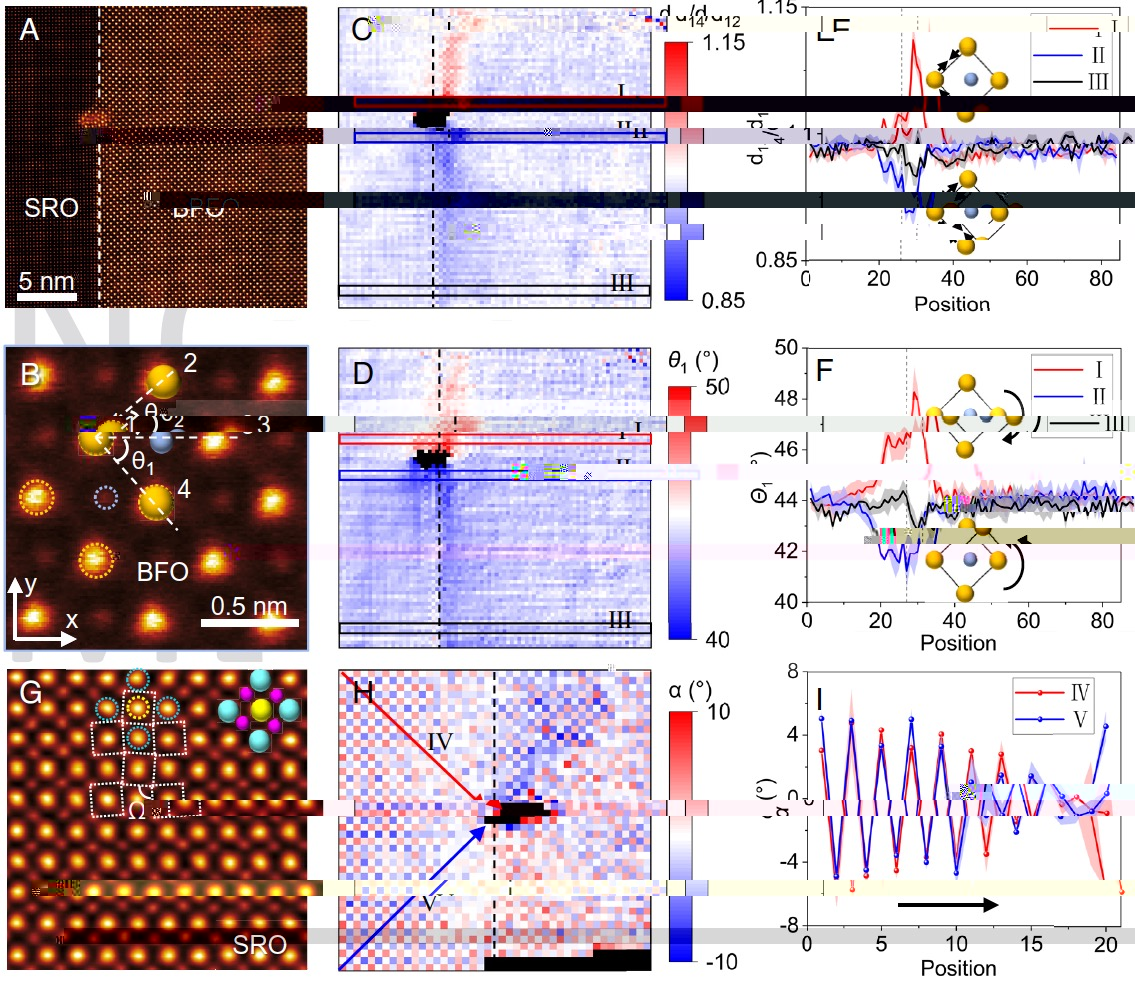

圖1. BiFeO3/SrRuO3界面失配位錯對周圍晶格的影響。(A)界面位錯結構的HAADF圖像(白線标明界面位置)。(B)BiFeO3原子結構的局部放大圖,标注了晶格長度及角度定義。(C)與A對應的晶格常數比(d14/d12)的分布。(D)與A對應的晶格旋轉角度的分布。(E)與圖C中三條線對應的水平方向晶格常數比值分布,示意圖表明兩側晶格常數的變化。(F)與D中三條線對應的水平方向晶格旋轉角度的變化,示意圖表明兩側界面晶格旋轉的方向。(G)SrRuO3的iDPC圖像,可以同時看到Sr、Ru和O原子列,白色虛線标明氧八面體。(H)氧八面體旋轉角度的變化。(I)與H中兩條線對應的氧八面體旋轉角度的變化。

如圖1所示,鐵酸铋薄膜以钌酸锶作為緩沖層,外延生長在(110)取向的钛酸锶襯底上。由于面内方向存在較大的晶格失配,鐵酸铋與钌酸锶界面出現規則的失配位錯陣列,并且在位錯核處存在明顯的Bi元素的富集、Fe元素化合價的降低、以及氧空位富集。為了研究失配位錯核周圍的應變對界面的影響,研究者在皮米精度上定量分析了位錯核周圍的晶格常數和氧八面體旋轉情況,發現位錯的存在主要影響了鐵酸铋的晶格結構,即沿着界面方向鐵酸铋的晶格常數(a、c)及晶格旋轉的角度均有明顯的變化。而在位錯核周圍钌酸锶中,晶格常數無明顯變化,但是其氧八面體的旋轉角度顯著減小(5°降到約0.5°),并且在大應力下,其子晶格的離子中心偏離了平衡位置。

結構變化導緻物理性質的改變。極化分析表明,界面上位錯核周圍鐵酸铋的鐵電極化被明顯抑制并且産生方向偏轉,産生了面内分量。而對于钌酸锶,第一性原理計算表明氧八面體的旋轉角度變小會導緻磁矩減小。盡管界面上局域的鐵電和磁矩都有不同程度的減小,但是由于位錯附近钌酸锶中钌原子的中心偏離可能觸發較大的Dzyaloshinskii-Moriya相互作用,可能調控界面處磁性斯格明子等物性。此外,位錯核對周圍結構和性質的影響還取決于位錯的伯格斯矢量,因此可以通過缺陷工程控制失配位錯類型進一步調控應變場和結構畸變。該原子尺度研究有助于我們了解位錯缺陷在這種鐵電與鐵磁異質結構中調控作用。這種缺陷工程使我們能夠控制局域鐵電與鐵磁性以及界面電磁耦合,為設計納米電子和自旋電子器件提供了新的機會。

beat365官方网站量子材料科學中心博士後李曉梅及博士研究生韓博、朱銳雪為該論文的共同第一作者,高鵬及白雪冬為通訊作者。合作者包括beat365官方网站量子材料科學中心博士生時若晨、武媚、孫元偉、李躍輝、劉秉堯,beat365電子顯微鏡中心張敬民高級工程師,中國科學院物理研究所王立芬副研究員及湖南科技大學物理與電子科學學院譚叢兵副教授。

上述研究工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、量子物質科學協同創新中心、輕元素量子材料交叉平台等支持。

論文原文鍊接:https://doi.org/10.1073/pnas.2213650120