近日,beat365官方网站凝聚态物理與材料物理研究所方哲宇教授團隊在谷電子學與微納光子學交叉領域取得進展,首次在亞波長尺度下利用電子束對WS2的能谷激子輻射方向進行精細調控。研究人員利用電子束超高空間分辨的特點,精準控制納米金屬結構的電磁模式與能谷激子之間的耦合,實現了室溫下對具有不同手性的能谷激子輻射的分離。研究成果以“自由電子束實現金屬/TMDCs異質結構谷激子發光定向分離”(Electron-induced chirality-selective routing of valley photons via metallic nanostructure)為題于3月6日發表在《先進材料》(Advanced Materials)上。全文鍊接:https://doi.org/10.1002/adma.202204908

能谷(valley)自由度,是電子除了電荷(charge)和自旋(spin)以外的另一種内禀自由度,可作為信息的載體被應用于未來的電子器件中。由于能谷處的光學選擇性躍遷,能谷激子輻射也能攜帶能谷信息,成為連接谷光子學和電子學的橋梁。因此,研究能谷激子輻射的調控将有力地推動光子學和谷電子學的融合研究,對于發展納米電子與光子芯片具有十分重要的意義。随着納米光子學的發展,人工微納結構被廣泛地應用于調控能谷激子輻射。在之前的工作中,研究者利用金屬納米線表面等離激元的橫向自旋、超構表面中空間變化的納米結構所導緻的幾何相位,以及全介質光子晶體平闆的布洛赫模式,都實現了對具有不同手性的能谷激子輻射的分離。然而,這些實現方式都依賴于傳統的光學激發控制,難以突破光學衍射極限的限制将器件尺寸限制在納米尺度,不利于芯片的高密度集成。為了進一步縮減能谷光電器件特征尺寸以提升光子集成密度和集成規模,在亞波長尺度下研究納米結構的光學特性和能谷激子輻射的主動調控變得尤為關鍵。針對挑戰,方哲宇課題組近年來緻力于發展利用電鏡的陰極熒光顯微技術來研究納米結構的電磁模式和局域光子态密度,在表征光學近場手性Phys Rev Lett (2019) 、光自旋霍爾效應Sci Adv (2021)、調控能谷極化Nat Commun (2021)等方面取得一系列進展。

圖1 納米金屬結構與六方氮化硼封裝的單層WS2異質複合器件示意圖(左)與電鏡圖(右)。兩種納米金屬結構分别是由一長一短兩個平行金棒組成的“二”字形結構和半徑為250 nm的金圓盤。

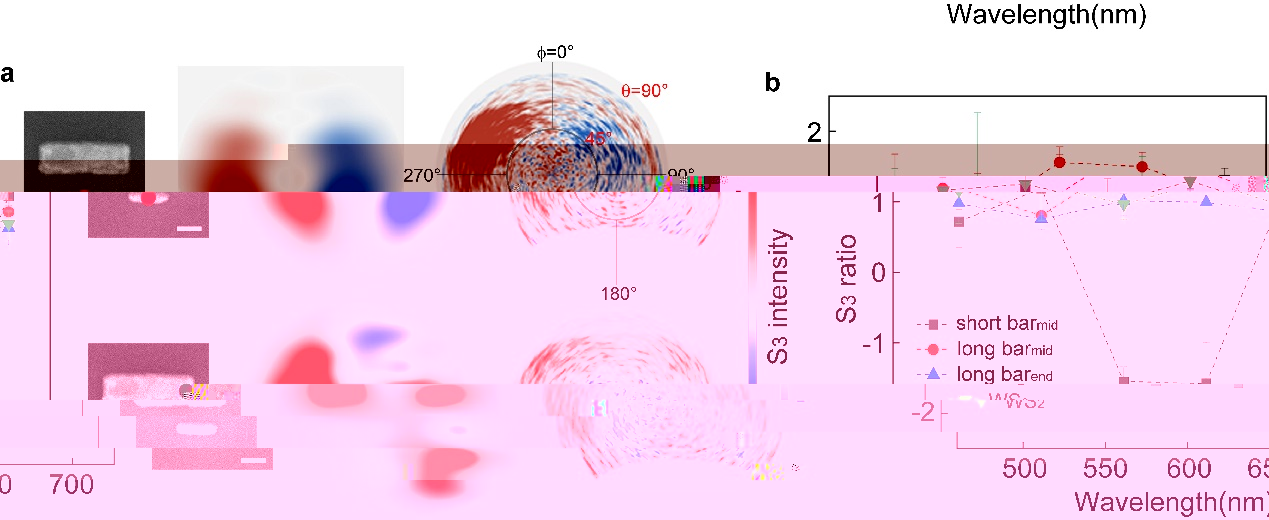

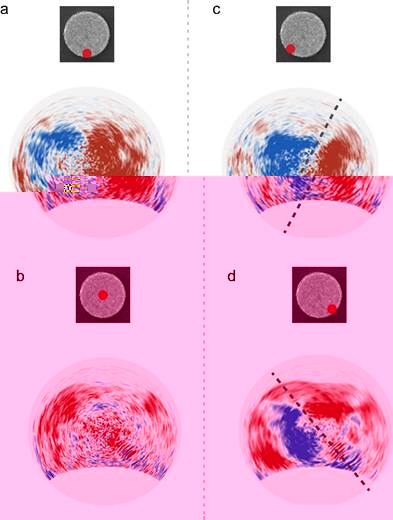

為了更進一步解決調控能谷激子輻射的科學問題,方哲宇教授團隊創新性地設計和制備了兩種納米金屬結構與六方氮化硼封裝的單層WS2異質複合器件(如圖1所示),利用納米金屬結構的局域表面等離激元共振模式,結合電子束的局域激發,在室溫下實現了能谷激子輻射在遠場的定向分離和方向調控。研究團隊利用動量分辨的陰極熒光探測系統測量了當電子束聚焦在納米金屬結構表面不同位置時,不同能谷激子産生的對應自旋的光子在遠場的強度分布(如圖2和圖3所示)。結合實驗測量與數值模拟的結果證明了可以通過精細地調節電子束的聚焦位置來控制電磁模式與能谷激子偶極躍遷之間的多極矩幹涉,進而實現對能谷激子輻射的定向分離和方向調節。

圖2 (a) 電子束聚焦(聚焦位置由紅點表示)在短棒中心和長棒端點時能谷激子輻射在遠場的強度分布。(b) 能谷激子輻射在遠場分離的定量描述。小于零的S3 ratio代表了遠場分離的狀态。

圖3 電子束聚焦在金圓盤不同位置時能谷激子輻射在遠場的強度分布。

該工作首次利用電子束實現了對能谷激子輻射方向的分離,在亞波長尺度下構建了連接材料内部能谷信息與遠場光學信息的橋梁,為能谷光電器件的納米集成提供新的思路。此外,這種對激子輻射方向進行精細調控的方法不僅适用于TMDCs材料,也可以推廣到其他發光材料。因此,該工作将有力地推動納米尺度電子學與光子學的融合研究,在邏輯運算、光電存儲及未來量子信息的研究中有着重要的意義。

beat365官方网站方哲宇教授為文章通訊作者。其它合作者包括beat365官方网站路建明研究員。該工作得到了人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、基金委國家傑出青年基金、國家重大科研儀器研制項目基金、科技部國家重點研發計劃納米專項的支持。