發布日期:2022-10-27 浏覽次數:

供稿:凝聚态物理與材料物理研究所 |

編輯:曲音璇 |

審核:楊學林

beat365官方网站凝聚态物理與材料物理研究所、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室路建明研究員課題組在氮化硼與雙層石墨烯晶格對齊形成的摩爾超晶格體系中發現了極大的鐵電極化,其電荷面密度高達1013cm-2,遠超過摩爾窄帶所容納的電子密度;高達5 pC m-1的界面極化位于人工堆垛範德華異質結中最高界面鐵電之一。相關研究成果以“雙層石墨烯異質結構中的巨鐵電極化” (Giant ferroelectric polarization in a bilayer graphene heterostructure) 為題,于2022年10月21日在線發表于《自然·通訊》 (Nature Communications)。

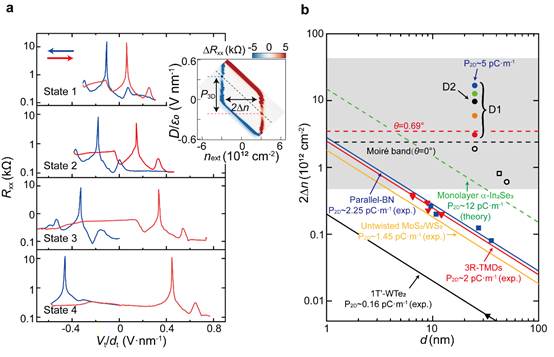

近來,基于石墨烯的摩爾超晶格體系湧現出衆多奇異物理現象,比如關聯絕緣态、超導以及反常量子霍爾效應等,其中基于特定栅極的鐵電回滞和異常屏蔽效應吸引了人們的注意。在氮化硼-雙層石墨烯-氮化硼構成的異質結中,做為頂栅和底栅的氮化硼與石墨烯的晶格方向一緻(即轉角為0°),或其中一個栅極轉角為30°時,可以觀測到鐵電現象。但隻有掃描某個特定栅極時異質結的電阻表現出回滞,稱為特殊栅極;另外一個栅極則沒有,為普通栅極。與鐵電現象同時出現的是,特殊栅極在特定電壓範圍内停止誘導電荷的功能,類似于被電磁屏蔽的效果,這種異常屏蔽不存在于常規鐵電體系,是理解石墨烯超晶格體系中鐵電現象物理機制的關鍵。為了定量理解這些現象與摩爾平帶之間的關系,課題組精準構建并實驗測定了異質結中雙層石墨烯與上下碳化硼之間的轉角,發現界面極化電荷密度可以超過平帶所能容納的電子數量(圖1),并通過朗道能級譜的測量證實異常屏蔽現象在平帶之外的區域産生;首次測量了鐵電弛豫時間,澄清了鐵電與異常屏蔽的關系,提出了打開-關閉鐵電特性的新方法。此研究為建立新型鐵電體家族的物理機制模型提供了關鍵線索,促進了範德華鐵電器件的實際應用。

圖1:不同鐵電極化态的回滞現象 (a) 樣品的四種不同鐵電回滞态,插圖為鐵電極化定義和取值方式;(b) 實驗觀測到的鐵電極化強度(填充圓點)與現有已報道相關界面鐵電材料體系對比

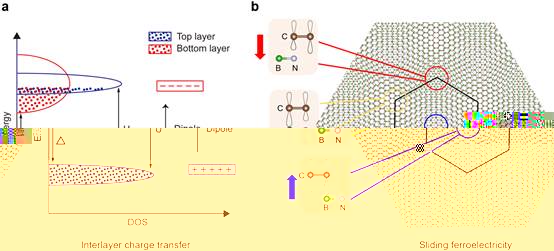

此實驗結果對石墨烯超晶格鐵電物理機制模型的建立具有重要的指導意義。早期實驗(Nature 588, 71 (2020))提出了層間電荷轉移理論(Interlayer charge transfer, ICT)。如圖2a所示,強關聯電子半填充摩爾平帶時,庫倫排斥力将一條平帶分為兩條Hubbard能帶,産生一個關聯能隙U;當能隙超過雙層石墨烯的禁帶寬度Δ時,電子将從較高能量的 Hubbard能帶轉移到能量較低的導帶。得益于雙層石墨烯的層間極化,即導帶和價帶電子在實空間中分别處于不同的碳原子層,上述動量空間的電子轉移等同于實空間的電荷轉移,因此在兩層石墨烯之間建立了電荷極化。至關重要的是,此模型預測了電荷極化密度最高能達到摩爾平帶容量的二分之一,為證實或證僞此理論提供了一個檢測标準。而此次路建明課題組發現電荷極化密度遠高于摩爾平帶容量,對層間電荷轉移模型提出了挑戰。另外,層間電荷轉移模型中,異常屏蔽現象發生時費米面必須位于摩爾平帶之内,但新實驗表明費米面遠離摩爾能帶處依舊可以觀測到異常屏蔽效應,再次證實此現象可能與強關聯電子平帶沒有直接關系。

圖2:兩種鐵電機制 (a)層間電子轉移模型(ICT);(b) 滑移鐵電(Sliding ferroelectricity)

另一種常見的界面鐵電理論—滑移鐵電(見圖2b),同樣不能很好的解釋實驗結果。不同于氮化硼或過渡金屬硫族化合物等材料,雙層石墨烯内部并不存在滿足滑移鐵電的極性原子對。因此這種由于原子間滑移錯位而産生的層間極化隻可能存在于(1)石墨烯-氮化硼之間或(2)氮化硼内部層錯界面。但前者在電場減少時同步消失,後者的極化強度遠遠小于觀測結果,且兩者都不能解釋異常屏蔽效應。

此外,研究還首次揭示了新型鐵電的弛豫時間受到普通栅極的調控。通過調整栅極電壓範圍,可以達到鐵電回滞的打開和關閉功能,為未來鐵電器件提供新的控制手段。同時,研究表明新型鐵電與石墨烯的本征物性互不幹擾。以谷電流傳輸為例,鐵電回滞态中,谷電流亦表現出完全相同的回滞曲線,為構建鐵電開關多種量子特性器件奠定了基礎。

beat365官方网站2016級博士研究生牛銳銳為第一作者,beat365官方网站路建明研究員為通訊作者,其他合作者還包括beat365官方网站人工微結構和介觀物理國家重點實驗室甘子钊教授和劉開輝教授、中國科學院微電子研究所韓春蕊研究員、華中科技大學吳夢昊教授、北京理工大學洪家旺教授和王學雲副教授、中國科學院大學毛金海研究員和山西大學韓拯教授等。該研究工作得到北京自然科學基金,國家重點研發計劃和國家自然科學基金等的支持。

原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-34104-z