發布日期:2022-09-16 浏覽次數:

供稿:凝聚态物理與材料物理研究所 |

編輯:曲音璇 |

審核:吳孝松

beat365官方网站凝聚态物理與材料物理研究所、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室劉開輝教授課題組與合作者提出“預堆疊襯底-角度複制單晶生長”的新生長策略,在宏觀控制襯底旋轉角度的條件下,利用二維晶體嚴格的外延角度複刻生長行為,以及金屬襯底預熔平面自鋪展效應,成功操控了雙層石墨烯堆疊轉角生長。該策略在二維晶體制備領域提供了宏觀尺度下精準操控雙層堆垛結構的新路徑,有望為大批量制備可控轉角多層二維材料領域提供一種全新的低成本方案。2022年9月15日,相關研究成果以“大面積任意轉角雙層石墨烯的設計生長”(Designed growth of large bilayer graphene with arbitrary twist angles)為題,在線發表于《自然·材料》(Nature Materials)。

近年來,二維材料由于其極限的原子層結構及優異的電學、光學、力學等物理特性,逐漸發展成為凝聚态物理及材料科學等基礎學科的熱點研究方向,并有望在微電子器件、光子芯片、信息存儲等諸多領域産生系列變革性技術應用。同時,二維材料的表面原子排布特性及其較強的層間耦合相互作用特性,為二維材料物态調控提供了全新自由度。通過調控二維材料的層間相對轉角,可有效改變電子能帶結構并産生各類新穎物理現象,如非常規超導性、自旋極化相關态、絕緣體态、摩爾激子、磁序相變等。為充分探索轉角結構帶來的新奇物性并推動轉角電子學相關應用,迫切需要發展轉角可控的強層間耦合轉角雙層二維材料。

以石墨烯為例,利用機械剝離、逐層轉移等方式可以将兩個單層石墨烯堆疊構成雙層轉角結構,但此類方法存在轉移條件苛刻、産出效率低、界面污染等問題。而直接生長法雖能獲得相對潔淨的界面,但雙層石墨烯往往傾向于形成0°或30°層間轉角的熱力學穩定堆垛結構。近年來,通過控制在襯底的缺陷、台階、結構化表面等高能位點形核的方式,可實現其他角度轉角雙層石墨烯的随機生長,然而,其層間相對轉角仍不可控。因此,轉角可控的雙層石墨烯制備是二維材料生長領域中亟待解決的重要難題。

自2016年以來,beat365官方网站劉開輝教授、王恩哥院士、俞大鵬院士等針對二維材料生長相關問題開展了系統研究,逐步發展出一套二維單晶的原子制造通用技術,實現了以石墨烯(Science Bulletin 2017, 62, 1074)、六方氮化硼(Nature 2019, 570, 91)、過渡金屬硫族化合物(Nature Nanotechnology 2022, 17, 33)為代表的大尺寸二維單晶調控生長及30餘種A4尺寸高指數單晶銅箔庫的制備(Nature2020, 581, 406)。近年來,二維材料生長機理的研究表明,單晶生長取向主要受襯底表面晶格、台階等結構的調制。因此,通過宏觀預堆疊雙層襯底設計轉角并外延生長單層單晶,從而實現層間轉角複制,有望獲得具有可控角度、強層間耦合、潔淨界面的大面積雙層二維材料。

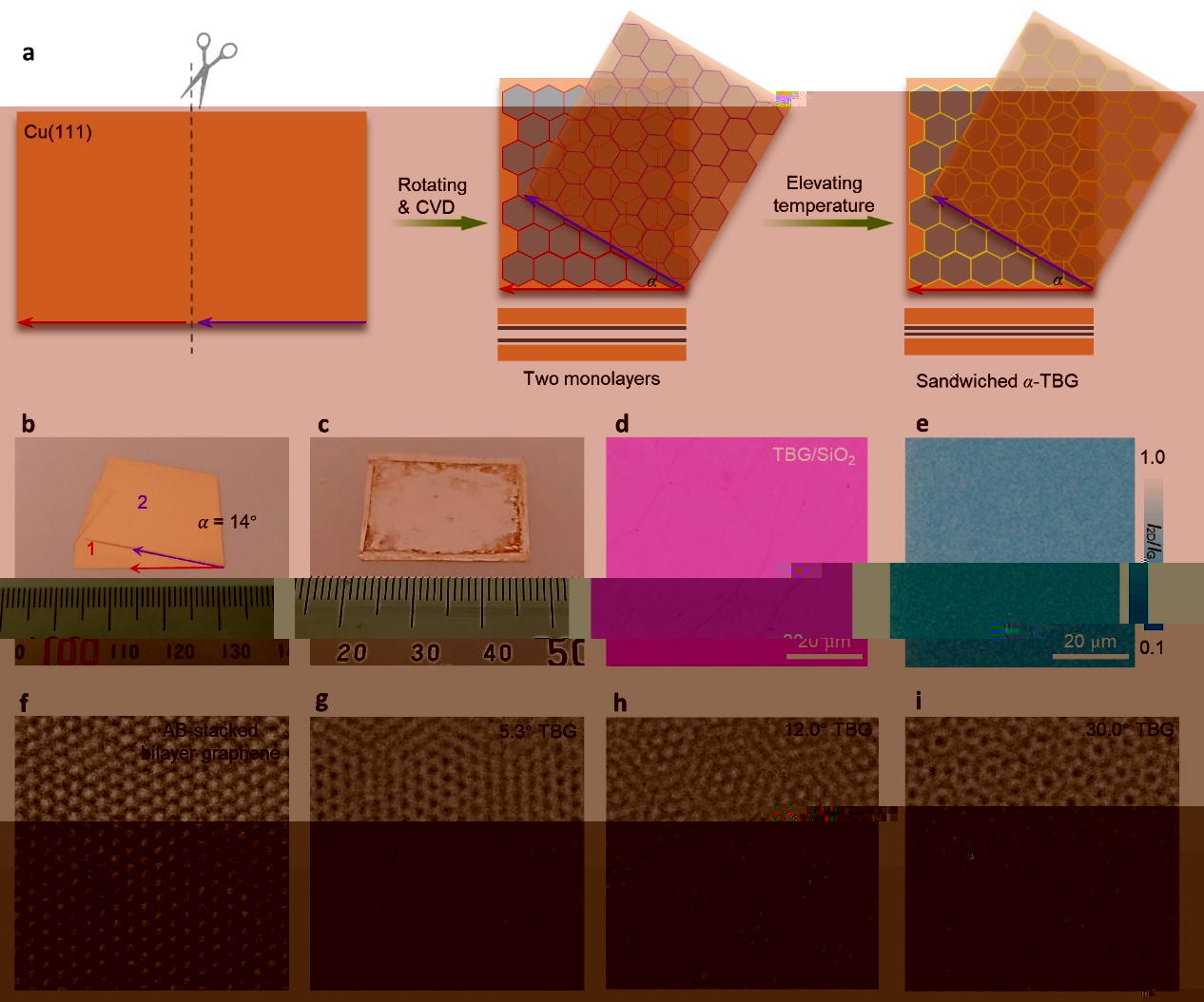

基于上述積累,劉開輝團隊與合作者提出了一種“預堆疊襯底-角度複制單晶生長”的新策略,實現了具有可控轉角和潔淨界面的厘米級雙層石墨烯制備。研究團隊(1)在宏觀上預堆疊退火後的單晶Cu(111)襯底以鎖定角度,使襯底之間的旋轉角度為預期生長的雙層石墨烯的目标轉角;(2)随後利用Cu(111)表面對稱性匹配與小晶格失配的特性,确保在預堆疊的Cu(111)襯底上外延生長單晶石墨烯,并嚴格複刻襯底間的旋轉角度。而後精準控溫并利用銅箔平面自鋪展效應,獲得具有特定轉角和均勻平整範德華界面的雙層大面積石墨烯;(3)最終為了剝離雙層石墨烯,利用等電位面刻蝕方法在刻蝕液中施加平行電場,将一側銅箔勻速刻蝕并使銅離子沿電場方向遷移,可有效避免非均勻刻蝕。通過三電極電化學法監測銅表面的刻蝕過程,從而精準控制刻蝕時間,獲得完整的大面積雙層石墨烯成品。

利用上述原創性生長策略,實現了大面積雙層石墨烯轉角的精準控制,為二維晶體材料提供了一種宏觀尺度下對原子堆疊結構精準操控的新穎方法。形貌和結構表征技術(包括電子顯微鏡、角分辨光電子能譜、光譜及光電流測試等)驗證了所設計轉角在跨越原子尺度至厘米尺度的準确與均勻性。本方法理論上可擴展到其他二維晶體材料的轉角制備,有望為大規模轉角雙層二維材料制備提供一種低成本、易操作的可行技術方案。

圖 a轉角雙層石墨烯生長設計示意圖;b-e制備的14°轉角雙層石墨烯結果;f-i轉角雙層石墨烯的普适制備

beat365博士後創新人才支持計劃入選者劉燦(現為中國人民大學研究員)、beat365“博雅”博士後李澤晖(現為beat365特聘副研究員)、beat365“博雅”博士後喬瑞喜(現為南京航空航天大學特聘副研究員)、beat3652021級博士生王卿赫為論文共同第一作者;beat365劉開輝教授、上海科技大學王竹君教授和中國人民大學劉燦研究員為共同通訊作者。其他主要合作者還包括beat365王恩哥院士、王新強教授、高鵬教授,南方科技大學俞大鵬院士,中國科學院半導體研究所譚平恒研究員、武漢大學何軍教授、上海科技大學柳仲楷教授等。

研究工作得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、北京市自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究重大項目、中國科學院戰略性先導科技專項、beat365電子顯微鏡實驗室以及上海同步輻射光源BL07U NanoARPES線站等支持。

論文原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41563-022-01361-8