發布日期:2022-08-26 作者:邊珂 浏覽次數:

供稿:邊珂 |

編校:孫祎 |

編輯:曲音璇 |

審核:馮濟

近日,beat365官方网站量子材料科學中心、beat365輕元素先進材料研究中心江穎教授團隊和香港科技大學楊森副教授、德國斯圖加特大學Jörg Wrachtrup教授等合作,基于自主研發的qPlus型掃描探針顯微鏡系統,發展出可控操縱金剛石近表面電子自旋庫的新技術,大幅提升了淺層固态量子比特的相幹性(相幹時間T2最高可延長20倍),有望突破量子傳感領域的應用瓶頸。該研究成果以“通過電子自旋庫的局域調控提升固态量子比特相幹性”(Coherence enhancement of solid-state qubits by local manipulation of the electron spin bath)為題,于8月25日發表在《自然·物理》(Nature Physics)。

量子比特是量子計算、量子信息和量子傳感等前沿量子科技的基石。量子相幹性是量子比特的一個核心參數,表明量子比特維持其量子特性的能力,并直接決定了量子比特的工作性能。發展有效抑制量子比特退相幹的方法對量子科技的應用至關重要。金剛石中的氮-空位色心(NV center)是最具代表性的固态量子比特之一,在室溫大氣環境下的相幹時間可達到毫秒量級,因此其作為量子傳感器的探測靈敏度極高,理論上可探測單個質子自旋産生的磁場。為了提高量子傳感的信噪比和空間分辨,一般需要讓NV盡量靠近金剛石表面。然而,受限于淺層NV的制備工藝,生長過程中金剛石近表面易産生大量順磁缺陷,引起淺層NV的顯著退相幹,并大幅降低其探測靈敏度。因此,NV的實際探測靈敏度離理論極限存在很大的差距,嚴重限制了NV量子傳感技術的應用。

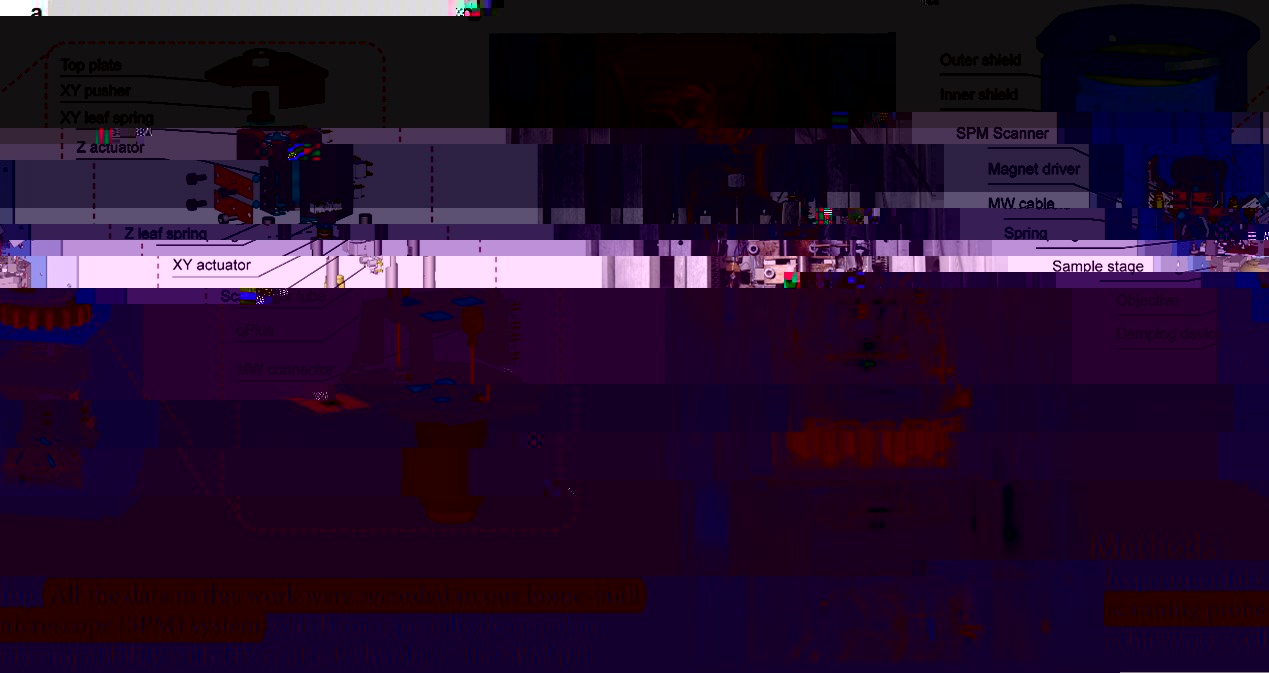

圖1 a:自行研制的掃描量子傳感顯微系統模型圖,這項工作的全部數據均來源于該系統;b:掃描量子傳感顯微系統核心探頭的實物照片

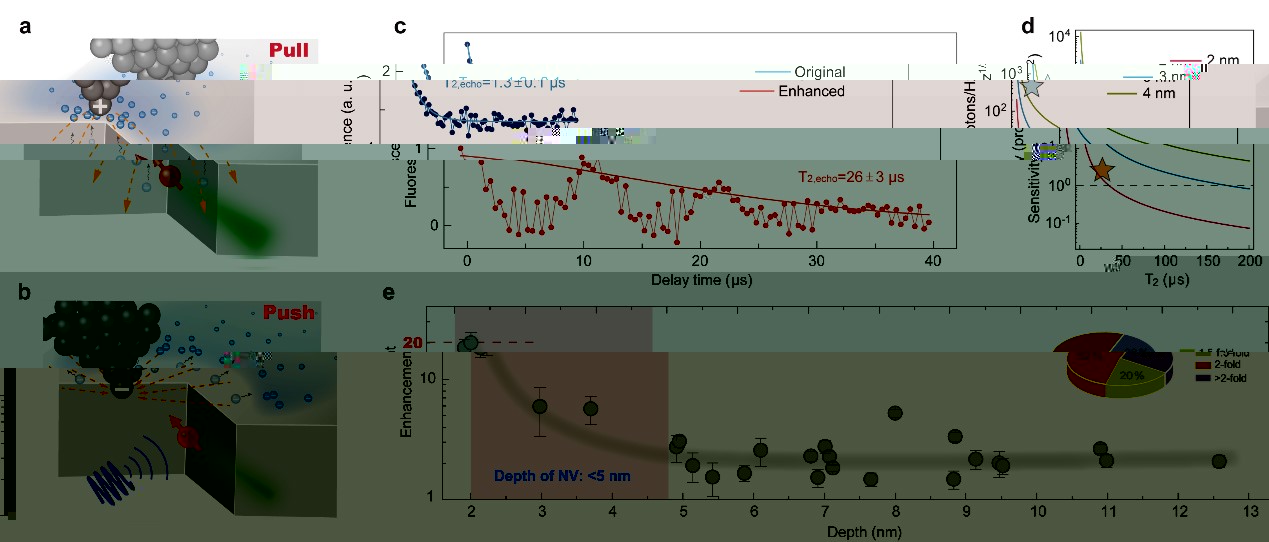

江穎課題組長期緻力于自主研發先進掃描探針顯微鏡(SPM)技術,近年來成功将量子傳感技術和qPlus型掃描探針技術有機融合,研發了一台掃描量子傳感顯微系統(圖1),國際上首次實現了基于NV的納米級電場成像和電荷态調控(Bian et al., Nat. Commun. 12, 2457 (2021))。在此基礎上,江穎課題組進一步與楊森課題組合作,針對金剛石近表面電子自旋噪聲,創新性地發展了一套基于針尖操縱的“拉出-推離”方法(Pull-and-Push Method)。該方法利用導電針尖的局域強電場在納米尺度精準操縱電荷,在室溫大氣環境下實現了金剛石近表面電子自旋噪聲的高效抑制,并大幅提升了淺層NV的相幹性及其探測靈敏度。該方法對深度5 nm以内的NV尤為有效,其相幹時間(T2)最高可提升至20倍,探測靈敏度提升80倍左右,逼近單個質子核自旋的理論探測極限(圖2)

圖2 a和b:利用SPM針尖局域強電場操縱金剛石近表面電子自旋庫的示意圖(Pull-and-Push Method);c:基于針尖操縱法實現了淺層NV色心相幹性的大幅提升(T2時間提升20倍);d:相幹性提升後的淺層NV色心探測靈敏度逼近單個質子;e:針尖操縱法對NV色心T2時間的提升倍數統計。該方法對于深度5 nm以内的色心尤為有效

研究人員通過噪聲譜分析,發現在針尖操縱下金剛石表面和亞表面的未成鍵電子均被有效耗盡。進一步,通過基于NV的核磁共振測量,在實驗上驗證了相幹性提升後的淺層NV可以探測到金剛石體内的單個13C核自旋和體外的質子團簇核自旋,為實現基于淺層NV的納米尺度核磁共振成像鋪平了道路。該工作不僅為抑制淺層NV的退相幹提供了全新的方法,有望突破其在量子傳感領域的應用瓶頸,并可廣泛适用于金剛石、碳化矽、氮化硼等多種材料中的固态量子比特體系。

beat365鄭聞天博士後和邊珂特聘副研究員是文章的共同第一作者;beat365江穎教授、邊珂特聘副研究員和香港科技大學楊森副教授是文章的共同通訊作者。這項工作得到了國家自然科學基金委員會、科技部、教育部、北京市政府、量子物質科學協同創新中心的經費支持。

文章信息和鍊接:

W. Zheng, K. Bian*, X. Chen, Y. Shen, S. Zhang, R. Stöhr, A. Denisenko, J. Wrachtrup, S. Yang* and Y. Jiang*, Coherence enhancement of solid-state qubits by local manipulation of the electron spin bath, Nat. Phys. DOI: 10.1038/s41567-022-01719-4 (2022).

(https://www.nature.com/articles/s41567-022-01719-4)