發布日期:2022-08-09 浏覽次數:

編輯:杜進隆 |

審核:徐軍

beat365電子顯微鏡實驗杜進隆、量子材料科學中心和電子顯微鏡實驗高鵬與現代光學研究所肖雲峰課題組利用掃描透射電鏡-電子能量損失譜技術的高空間分辨、寬能量匹配和大動量匹配的優勢,研究展示了單個納米結構中縱向法布裡一珀羅和橫向回音壁模式的同時測量,相關工作以“電子顯微鏡在超寬能量和動量匹配探測SiC 納米線中的電子-光子相互作用“(Electron microscopy probing electron-photon interactions in SiC nanowires with ultra-wide energy and momentum match)為題發表在《納米快報》(Nano Letters)。

納米尺度光場特性、光與納米材料相互作用的研究是發展先進光電器件、光子芯片的基礎。基于激光的吸收/散射光譜、光緻發光光譜是探測納米材料和納米結構光子響應的有效手段。但利用光作為探測工具的傳統光譜學技術往往也受到一些限制:第一,由于光子沒有靜止質量,隻有那些動量傳遞很小的相互作用才能被激發;第二,一些頻率窗口(例如,遠紅外頻段)沒有被當前實驗室級的商業化激光光源覆蓋;此外,光學近場技術需要發射跨越超寬頻譜的連續波激光來激發不同階波導模式,這不僅使實驗研究在技術上具有挑戰性,而且不同波導模式耦合的研究也很困難;第三,光譜學的空間分辨率由于受到經典衍射效應的限制,通常隻有微米或百納米級,并且光和物質之間的相互作用截面通常很小,因此由于空間分辨率有限或作用截面小,通常難以探測來自微小納米結構的信号。為了克服這些限制從而有效地探測微納米結構中的光學行為,需要進一步發展光學技術或者尋找新的測量手段。電子顯微鏡和光學顯微鏡是物質科學研究中廣泛使用的兩種工具,是材料科學和納米技術的“眼睛”,它們分别采用電子散射和光子散射作為探測手段。長久以來它們基本是獨立向前發展,電鏡側重于結構分析而光顯側重于物理過程的探測。但近年來,随着電子單色性的提高,利用電鏡的高能電子束探測物理過程的研究也越來越多。實際上,由于電鏡高能電子束具備納米至亞埃級的束斑尺寸、良好的相幹性,較好的單色性,在材料物性探測方面可以與光學探測實現空間尺寸、動量、能量以及時間尺度的互補。

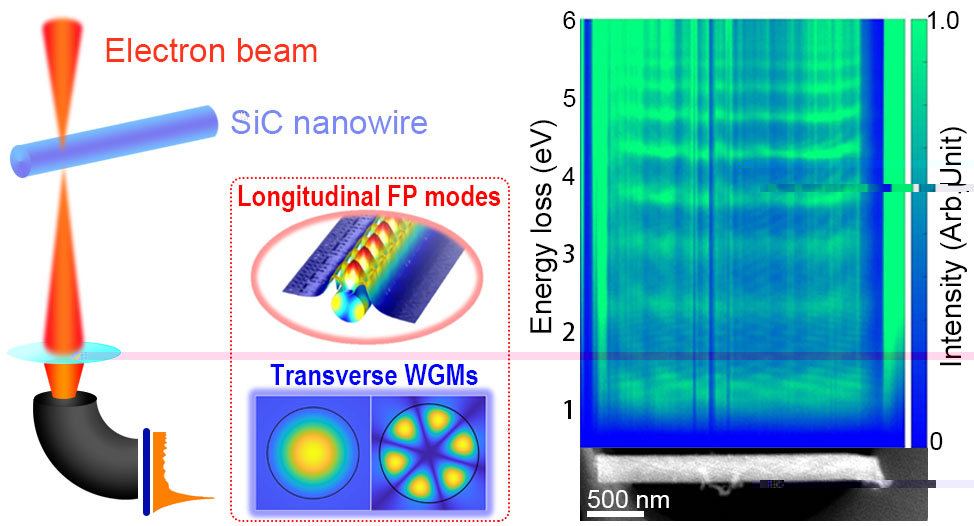

近日,beat365電子顯微鏡實驗杜進隆、現代光學研究所肖雲峰課題組、量子材料科學中心和電子顯微鏡實驗高鵬課題組利用高能量分辨率的掃描透射電鏡-電子能量損失譜(Scanning Transmission Electron Microscopy-Electron Energy Loss Spectroscopy,STEM-EELS)技術,發揮電子作為探測工具具有高空間分辨、寬能量匹配和大動量匹配的優勢,在單個SiC納米線中同時測量到了縱向法布裡一珀羅(Fabry–Perot,FP)本征模式和橫向回音壁(whispering-gallery modes ,WGMs)本征模式,能量範圍從近紅外(~1.2 μm)到極紫外(~0.2 μm),動量轉移範圍達108 cm-1,并進一步揭示了尺寸效應對納米線共振譜的影響。該工作提供了一種新的測量納米結構中光-物質相互作用的技術。

beat365電子顯微鏡實驗室杜進隆工程師、廈門大學電子科學與技術學院陳錦輝副教授和beat365官方网站2017級博士研究生李躍輝為論文共同第一作者,beat365官方网站2018級博士研究生時若晨、武媚為論文共同作者,beat365肖雲峰教授和高鵬教授為論文共同通訊作者。上述研究工作得到國家自然科學基金的支持。

論文原文鍊接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c01672

圖1.電子束測量單個SiC納米線本征模式實驗原理示意圖、激發本征模式示意圖及相應實驗測量結果。