發布日期:2024-09-25 浏覽次數:

供稿:天文學系 |

圖片:天文學系 |

編校:時暢 |

編輯:謝靜 |

審核:吳學兵

beat365官方网站天文學系、科維理天文與天體物理研究所黎卓團隊與中國科學院高能物理研究所“懷柔一号“極目衛星(GECAM)團隊合作,利用GECAM-C和其他設備的觀測數據并結合理論研究,對史上最亮伽馬暴GRB 221009A的研究取得一系列重要進展,揭示了伽馬暴發出的相對論性噴流産生瞬時輻射、餘輝輻射、特别是伽馬譜線的物理機制,用全新的方法測量了噴流速度以及輻射區尺度,發現了噴流以磁能主導的性質。近日,相關成果的兩篇論文在國際主流期刊《天體物理學雜志快報》(The Astrophysical Journal Letters)正式發表。

伽馬暴是宇宙中最劇烈的爆炸事件,普遍認為有兩種産生機制:一顆很大質量的恒星在壽命末期發生坍縮爆炸,或者兩顆黑洞或者中子星等緻密星發生并合爆炸。無論哪種爆炸過程,都在中心形成一顆黑洞或者快速轉動的中子星等極端天體,其驅動一對方向相反、接近光速運動的噴流(稱為相對論性噴流),在噴流内部以及噴流與周圍介質相互作用産生瞬時輻射和餘輝輻射。然而,伽馬暴噴流的速度、物質組分和幾何結構等基本物理性質,以及能量耗散機制和輻射區位置等重要問題長期沒有定論。

GRB 221009A是迄今觀測到的最亮的伽馬暴,慧眼衛星(Insight-HXMT)和GECAM-C在keV至MeV能段精确測量了其瞬時輻射和早期餘輝,高海拔宇宙線觀測站(LHAASO)在TeV能區對餘輝輻射開展了高統計量的精确測量。此外,極目衛星團隊利用GECAM-C和Fermi/GBM聯合觀測數據發現一系列幂律演化的伽馬射線譜線,而且譜線能量高達37 MeV,刷新了迄今探測到的宇宙天體産生的伽馬譜線最高紀錄。這些重要觀測為深入揭示伽馬暴及噴流物理性質提供了前所未有的機遇。

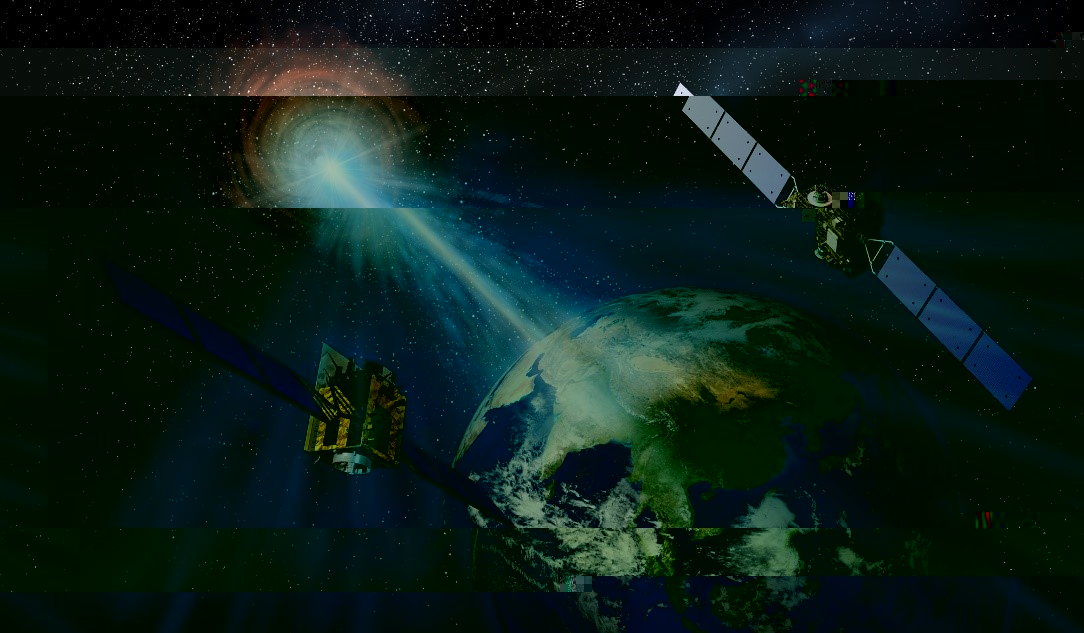

圖1:慧眼衛星(Insight-HXMT)和極目空間望遠鏡(GECAM-C)觀測迄今最亮伽馬暴示意圖.

在本次系列成果的第一項工作中,研究團隊分析了GRB 221009A寬能段輻射的關系,發現GECAM-C測量的keV-MeV能段瞬時輻射與LHAASO測量的TeV能段餘輝輻射存在緊密關聯,瞬時輻射累積光變曲線可以極好地拟合餘輝輻射上升段光變曲線,且TeV餘輝輻射相對瞬時輻射存在約4.5秒時間延遲,這是伽馬暴噴流向外激波區域連續注入能量的直接證據。基于這一發現,研究團隊建立了理論模型,利用餘輝相對瞬時輻射時間延遲測量了噴流速度。此外,研究團隊發現餘輝輻射中存在瞬時輻射光子在外激波區域産生逆康普頓散射成分,破解了餘輝輻射在初始階段快速上升之謎。該項成果的研究論文于9月6日正式發表,中國科學院高能物理研究所博士研究生張豔秋是論文第一作者,中國科學院高能物理研究所熊少林研究員、beat365科維理天文與天體物理研究所林浩翔博士和黎卓教授、中國科學院高能物理研究所葛明玉研究員是共同通訊作者。

圖2:研究團隊發現GECAM-C測量的瞬時輻射(橙色)與LHAASO測量的餘輝輻射(藍色)存在緊密關聯[1].

在第二項工作中,研究團隊聚焦GRB 221009A伽馬射線譜線這一重大發現,揭示了譜線産生機制和噴流物理性質。在前期工作中,GECAM團隊發現伽馬譜線的中心能量随時間以幂律演化,且幂律指數恰好為-1,且譜線的相對展寬保持在10%左右。在本項工作中,合作團隊發現噴流的高緯度曲率效應可以很好地解釋譜線中心能量的幂律演化,而且系統性研究了噴流中正負電子對的産生、冷卻和湮滅等過程,從而直接測量或限制噴流的重要參數,包括輻射區距離伽馬暴中心天體約10^16厘米。由此,論述了伽馬譜線可以自然解釋為高緯度曲率效應下的正負電子湮滅線。同時結合瞬時輻射和餘輝等特征,基本排除了原子譜線或核素線等可能。此外,較小的譜線展寬要求電子對迅速冷卻,結合第一項工作對噴流速度的測量,表明噴流的磁場能量密度遠高于伽馬射線能量密度,即噴流由磁能主導。該項成果的研究論文于9月16日正式發表,中國科學院高能物理研究所張鎮博士是論文第一作者,黎卓、張鎮、林浩翔和熊少林是共同通訊作者。

圖3:研究團隊建立理論模型解釋伽馬譜線觀測結果,對噴流速度(洛倫茲因子Γ)和輻射區尺度(半徑r)進行嚴格限制[2].

上述研究工作獲得了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、中國科學院戰略性先導科技專項等項目支持。

研究論文:

[1] Yan-Qiu Zhanget al2024ApJL972L25,https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad6df8

[2] Zhen Zhanget al2024ApJL973L17,https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad758e