地球上的降水對海洋鹽度、環流、矽酸鹽-碳酸鹽循環以及生态系統都有着廣泛影響。在全球氣候變暖的大背景下,觀測數據和模式模拟的結果都表明,全球平均降水會随氣候變暖而增加。但是前人研究的地表溫度範圍主要在現代平均地表溫度(~15℃)的正負10℃之間,在更高溫的氣候下,全球平均降水的變化趨勢是否持續尚不清楚。近期,beat365官方网站大氣與海洋科學系2021級博士生劉伽晨、楊軍長聘副教授與合作者揭示了在極熱氣候下(地表平均溫度達到~47℃),全球平均降水随地表溫度的變化趨勢将發生逆轉。降水将不再随氣候變暖而增加,而是随氣候變暖而減少。相關成果以“極熱氣候下減弱的水循環(Hydrologic cycle weakening in hothouse climates)”為題,于2024年4月25日在線發表于《科學進展》(Science Advances)。

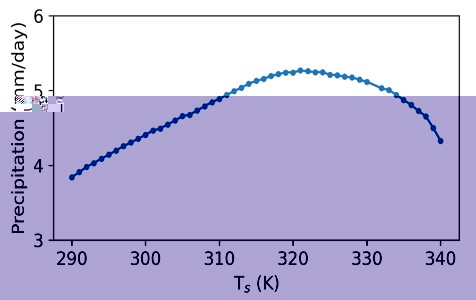

該研究利用一系列氣候模型,發現在極熱氣候下全球平均降水随氣候變暖而減弱的趨勢是非常顯著的(圖1)。在模式中,這種趨勢并不受變暖原因、對流方案、海洋動力學、大氣質量、行星旋轉速度、重力及恒星重力加速度的影響。

圖1.三維大氣環流模式模拟的全球平均地表降水量随平均地表溫度的變化。全球平均降水是平均地表溫度的非單調函數,在極熱氣候下會随着氣候變暖而減少。

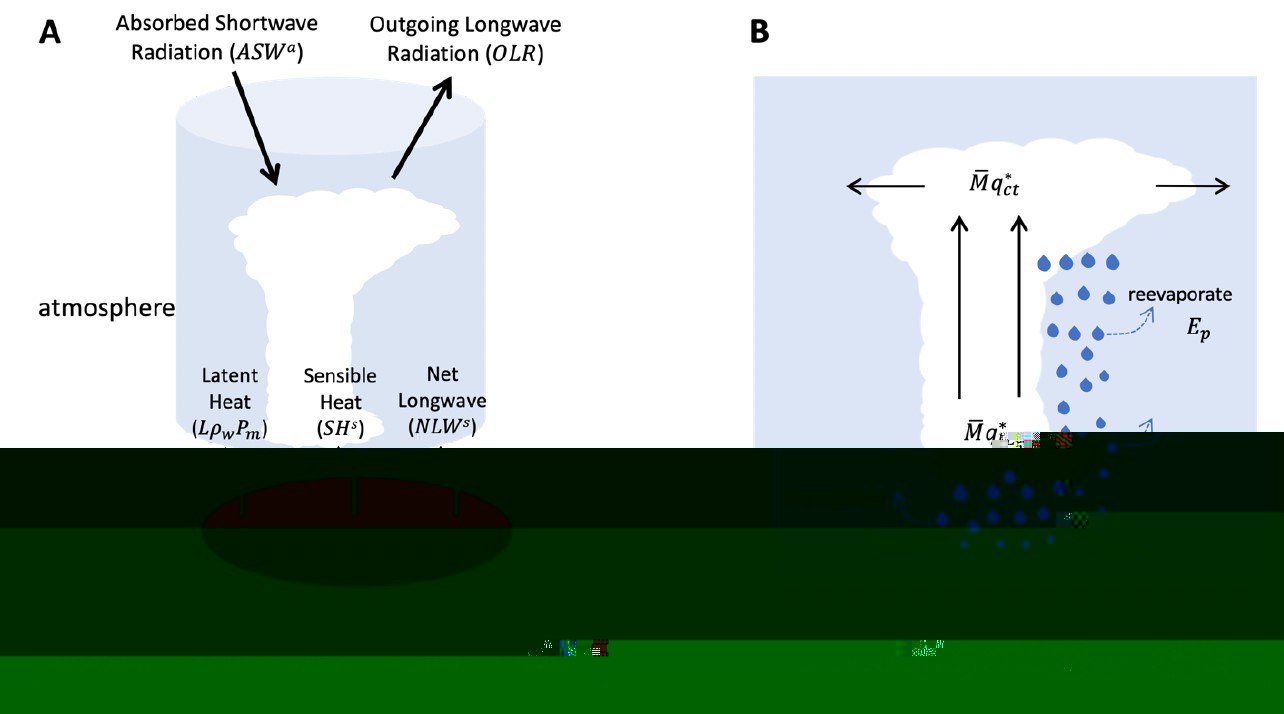

研究從大氣能量約束和動力約束兩個角度解釋了全球平均降水在極熱氣候下減少的原因(圖2)。

圖2.全球平均降水的能量約束(A)和動力約束(B)示意圖。 在能量約束下,全球平均降水強度由大氣淨能量損失決定。在動力約束下,全球平均降水強度主要由對流質量通量、雲底和雲頂之間的水汽絕對濕度差以及降水效率決定。

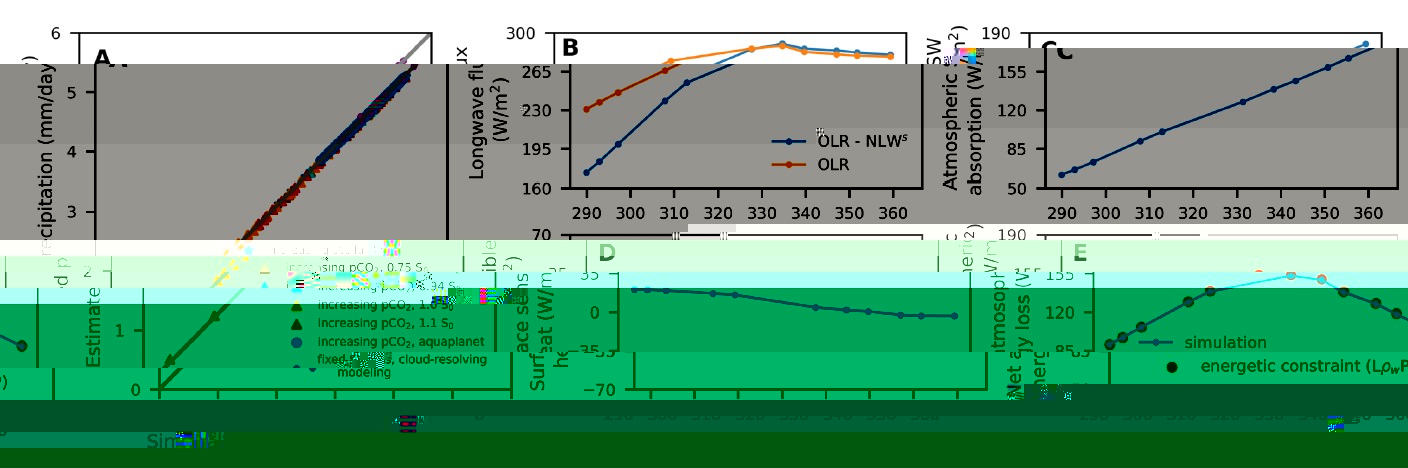

從能量平衡的角度,全球平均降水受到大氣能量收支的約束(圖3A)。大氣通過吸收來自恒星的短波輻射(圖3C)、地表的潛熱(圖3E)和感熱(圖3D)獲得的能量,要與大氣向外發射的長波輻射(圖3B)平衡。而全球平均降水與地表釋放的潛熱基本成正比關系,所以全球平均地表降水是受地球大氣的能量收支來控制的。其中起主導作用的是大氣向外發射的長波輻射(圖3B)和大氣吸收的短波輻射(圖3C)。當地表溫度較低時,大氣向外發射的長波輻射比吸收的短波輻射随氣候變暖增長得更快,所以地表可以釋放的潛熱随氣候變暖而增加,全球平均降水也随氣候變暖而增加。然而進入極熱氣候後,大氣會變得非常濕潤,水汽幾乎可以吸收掉所有地表和大氣低層輻射出的長波輻射。在這種情況下,當地表溫度持續增加,大氣無法增加向外的長波輻射;但由于水汽對近紅外波段太陽光的吸收,大氣的短波吸收仍然會持續增加,此時根據能量平衡,地表釋放的潛熱就減少了,全球平均降水也減少了(圖3E)。

圖3.全球平均降水量的能量約束。(A) 根據大氣淨能量損失估計的降水量(縱軸)與實驗模拟的降水量(橫軸)對比。(B)大氣頂部的向外長波輻射(OLR,橙線)和向外長波輻射減去地表淨長波輻射(OLR-NLWs,藍線)。(C) 大氣短波吸收(ASWa)。(D)地表顯熱(SHs)。(E) 大氣淨能量損失(藍線,等于OLR-NLWs-ASWa-SHs)和與由全球平均地表降水估計的地表潛熱釋放(紅點)。

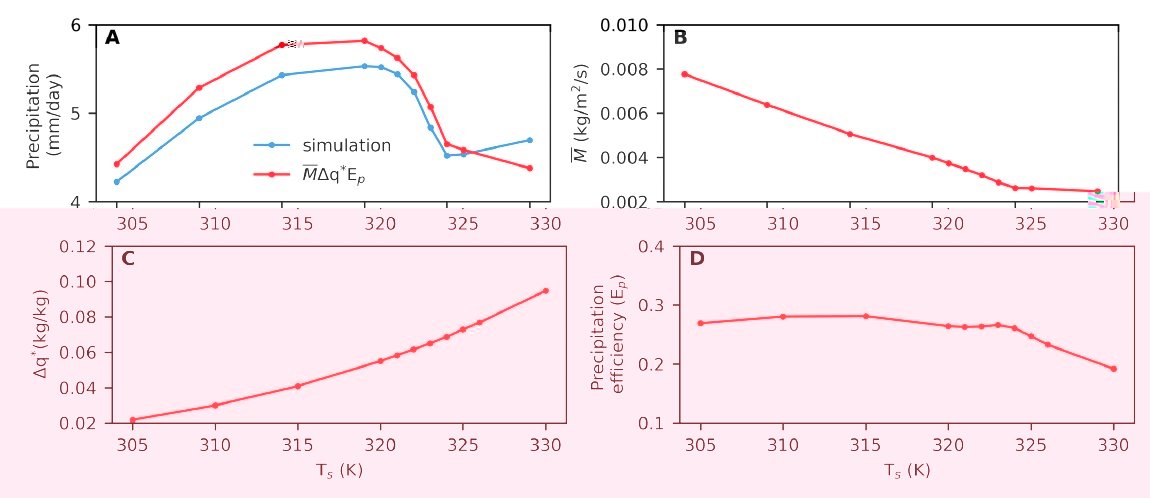

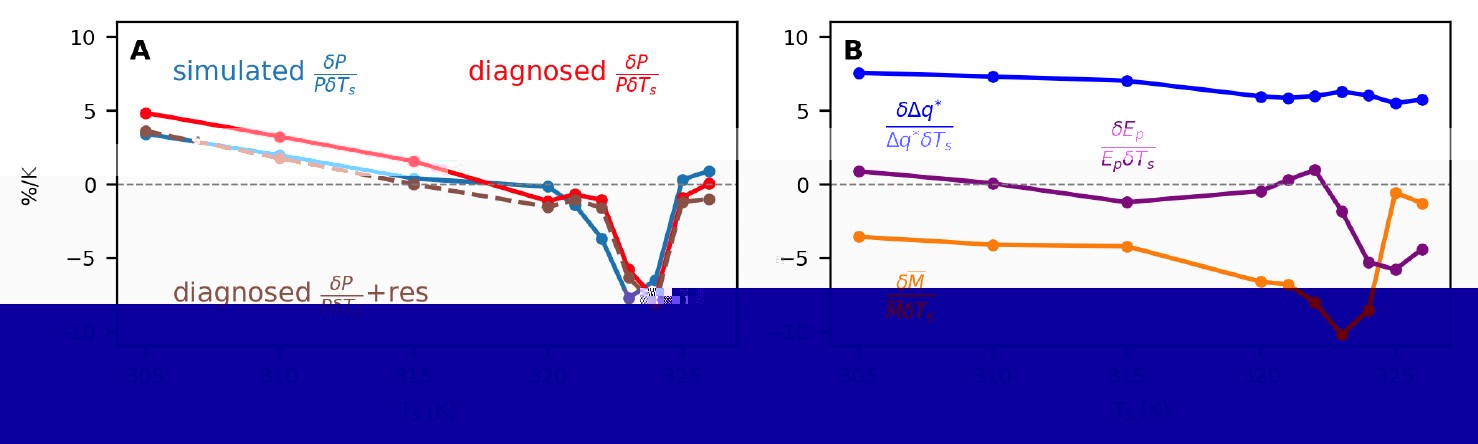

從動力的角度,全球平均降水強度主要由對流質量通量、雲底和雲頂之間的絕對濕度差以及降水效率決定(圖2B)。降水的變化趨勢主要取決于對流質量通量(圖4B)及雲底和雲頂之間的絕對濕度差變化(圖4C)。随着地表溫度升高,大氣中的水汽含量升高,使雲底和雲頂之間的絕對濕度差增加,有利于平均降水的增加;同時,地表溫度升高時,大氣層結變得穩定,對流質量通量減小,不利于平均降水的增加。在現代氣候下,雲底和雲頂之間的絕對濕度差的增加起到了主導作用(圖5B深藍色線),所以平均降水随地表溫度的升高而增多;進入極熱氣候後,大氣層結會變得非常穩定,在副熱帶甚至會出現大範圍的永久性逆溫,對流被極大地抑制,此時對流質量通量的減少起到主導作用(圖5B橙色線),全球平均降水随地表溫度升高而減少。

圖4.全球平均降水量的動力約束。(A)模式模拟的平均降水(藍線)和基于動力約束的估計平均降水(紅線)随地表溫度的變化。(B)垂直平均的對流質量通量随地表溫度的變化。(C)雲底與雲頂的水汽絕對濕度差随地表溫度的變化。(D)降水效率随地表溫度的變化。極熱氣候下平均降水量減弱主要是由于對流質量通量的減少。

圖5.動力約束中平均降水随地表溫度的相對變化量和每個變量的貢獻。(A) 模式模拟的平均降水随地表溫度的相對變化(藍色),通過動力約束估計的平均降水随地表溫度的相對變化(紅色)。(B) 動力約束中各變量對降水變化的貢獻,垂直平均的對流質量通量(橙色)、雲底與雲頂的飽和水汽絕對濕度差(深藍色)和 降水效率(紫色)。

這項研究加深了我們對地球以及其他岩石行星氣候系統的理解。與前人認為平均降水會随着地表溫度的升高而持續增加的觀點不同,該研究發現平均降水的變化率與地表溫度有關(類似于氣候敏感性)。在極熱氣候下,全球平均降水量随地表變暖的增長率接近零甚至為負值。極熱氣候限制了行星的宜居性,而平均降水的減少可能會給生物的生存帶來進一步挑戰。例如,相較于之前的估計,平均降水減少可能會導緻未來地球生物圈在變亮太陽下的壽命縮短。而其他炎熱行星的宜居性也可能會遇到類似的挑戰,比如接收到更多太陽輻射的金星、可能受到撞擊而具有炎熱地表的火星、有着高二氧化碳或甲烷含量的岩石行星,以及位于行星宜居帶内邊界附近的岩石行星。

該研究也挑戰了碳酸鹽-矽酸鹽循環假設中的基本前提(即平均降水量随着地表溫度的增加而增加)。在極熱的氣候下,風化速率将低于前人的估計。例如,在大約6-8億年前的新元古代時期,在硬雪球地球融化後二氧化碳含量較高的極熱氣候中,降水強度應該較弱,地球從極熱氣候中恢複所需要的時間可能會比通常假設的更長。

劉伽晨為論文的第一作者,楊軍為通訊作者。合作者包括beat365官方网站胡永雲教授、丁峰助理教授和加州大學洛杉矶分校陳剛教授。該研究得到國家自然科學基金委的支持。

原文鍊接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ado2515