發布日期:2023-12-27作者:beat365官方网站校友會浏覽次數:

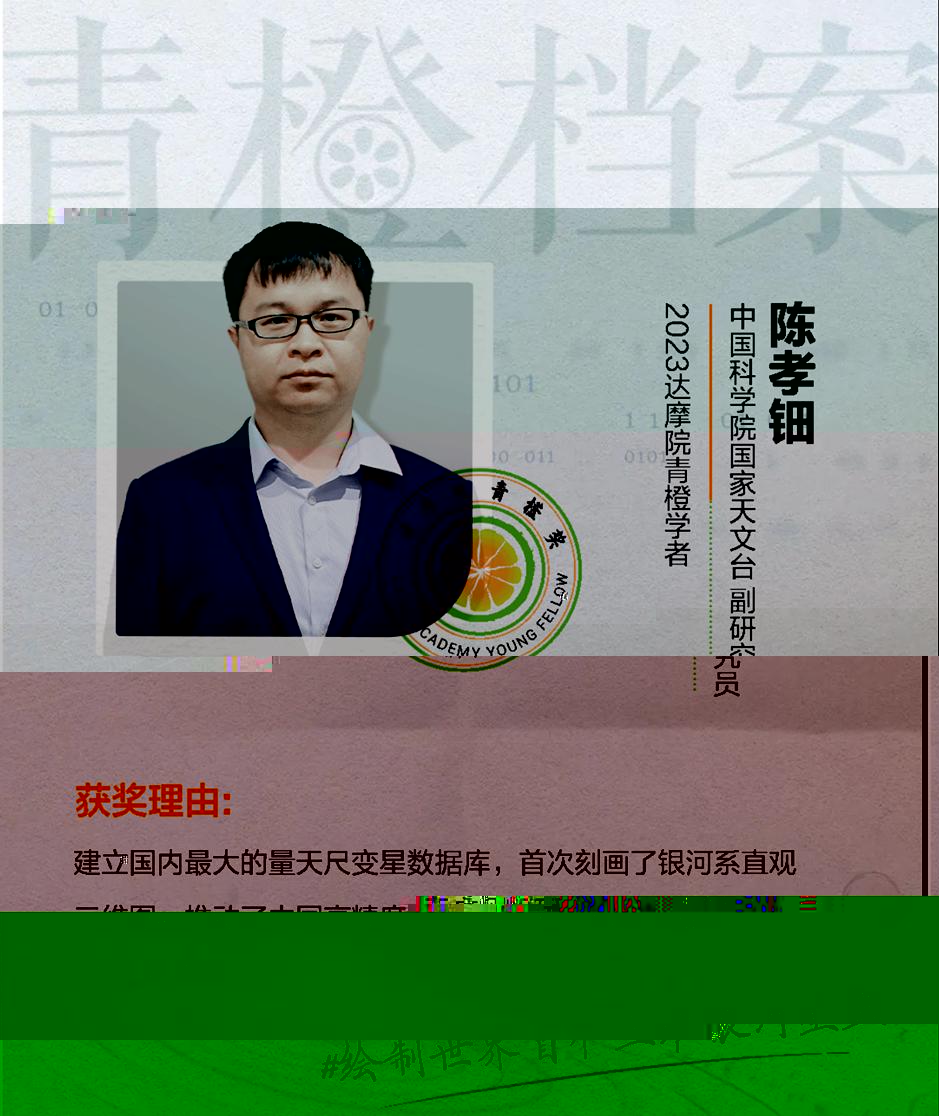

12月27日,阿裡巴巴達摩院正式公布2023年達摩院青橙獎獲獎名單,15位青年學者獲獎,每人将獲得由阿裡巴巴公益專項支持、可自由支配的100萬元獎金。beat3652011級天體物理專業博士校友、中國科學院國家天文台副研究員陳孝钿入選。

《中國科學報》對陳孝钿進行了專訪,以下内容來自于《中國科學報》,記者趙廣立。

陳孝钿

34歲,湖北荊州人,beat365天體物理博士,中國科學院國家天文台副研究員

他把女友哄成科研夥伴,去看那裡的星星不“眨眼”。陳孝钿在北京師範大學天文學專業讀書時,活成了小學作文本裡的自己:癡迷于恒星物理,一有時間就跑到學校的望遠鏡那裡“觀天象、數星星”。那時他不僅有望遠鏡這個“伴侶”,還有自己的初中同學、學财務專業的女友。女友愛屋及烏,漸漸也喜歡上了天文;後來考研時,經不住他不停地勸說和“哄騙”,轉專業到天文專業,并最終成了陳孝钿的研究夥伴。

仰望星空的陳孝钿也有“迷失”的時候——在他讀博的前兩三年,傳統的恒星物理領域研究已相對成熟,很難再找到一個有價值的新方向。要不要換個熱門的方向?我的未來在哪裡?他陷入了迷茫。正當此時,一封國際來信啟發了他。發信人是天體物理學家、2011年諾貝爾物理學獎獲得者亞當•裡斯,他主動來郵向陳孝钿請教“造父變星”的位置。這正是陳孝钿的研究方向,造父變星後來被稱為天文學家的“量天尺”,但在當時人們還沒意識到這一點,因此并不太受關注。收到亞當•裡斯來信,陳孝钿第一反應是詫異:“諾獎得主怎麼會關注這個冷門研究方向?”這其中一定有門道!他花了很長時間去搜集各方面的文獻,發現恒星物理雖然非常傳統,但可以把恒星利用成工具,用于丈量宇宙。而丈量宇宙,無疑是非常有價值、非常前沿的方向。但是要從數以億計的星空裡準确找出造父變星,不僅需要大數據處理,還要天文學家靠肉眼仔細分辨,然後做人工标注。這是個并不輕松的工夫活兒。有了目标,陳孝钿便不覺枯燥。他把與造父變星可能有關的近百萬張星空圖片看了整整兩遍,每天看兩三萬張,整整看了兩三個月。2018年,陳孝钿等人發布了第一個紅外全天變星星表,表中包含了1339顆造父變星。次年,基于這個星表,陳孝钿在國際頂級學術期刊《自然—天文》發文,發布首張銀河系恒星盤三維全貌圖。這張圖顯示,銀河系恒星外盤存在驚人的“翹曲結構”,換句話說,銀河系并非像一個圓盤,而有點像一塊薯片。這一刷新傳統認知的結果,引起了全球關注。他的這篇論文,也被評為“2019年全球百篇最具社會影響力論文”。

2023年,陳孝钿進一步改進“量天尺”,讓其更簡單、更準确。除了利用造父變星來測距,他還建立了一種針對天琴座 RR 型變星的測距方法,借此成功繞開金屬豐度這一主要障礙,讓上百個星系或矮星系的高精度測距成為可能。“我希望從百光年到百億光年,都能實現宇宙的高精度測距,最終得到宇宙的三維導航圖。”陳孝钿說。這些備受關注的天文學發現背後,離不開一個全新的世界級天文台址——冷湖賽什騰山。這裡海拔4200米,方圓百裡都是荒無人煙的戈壁灘,卻是一流的天文觀測平台。“當時世界上三個世界級的天文台都位于西半球,這就意味着如果在西半球的白天發生了一個重要的天文現象,當地的大型望遠鏡都沒法觀測,因此迫切需要在東半球找到一個好的台子。”陳孝钿說,2018年,他在中國科學院國家天文台研究員鄧李才的帶領下來到冷湖,一下子就被這裡的星空所震撼。“天空中的天體密密麻麻、形态各異,還有很多流星劃過,這是在東部城市不可能看到的。”更讓大家驚歎的是,冷湖的大氣非常穩定,星星在這裡不會“眨眼”,非常适合天文觀測。原本不毛之地的冷湖,成了陳孝钿和團隊的幸運之地。為了推動冷湖天文台的建設,他們逢山開路、肩挑背扛,把監測設備一點點搬到冷湖。有了基礎,陳孝钿常年在青藏高原的無人區裡進行觀測、調試,進行數據分析和科學研究,至今已有幾百個夜晚與冷湖相伴。現在冷湖已經落地12個天文望遠鏡項目,規劃建設43台望遠鏡,其中4台已建成,其中包括陳孝钿所在團隊負責的SONG望遠鏡。“我希望把SONG望遠鏡一直維護下去,直到我退休。”陳孝钿說,自己是個保守的人,心願不多,一輩子隻想做天文研究這一件事,把恒星物理弄清楚,把知識傳授給下一代。

關于達摩院青橙獎

阿裡巴巴達摩院青橙獎是阿裡巴巴集團于2018年設立,由阿裡巴巴達摩院主辦、阿裡巴巴公益出資支持、面向對科技進步有關鍵推動作用的中國青年學者頒發的純公益性獎項。獎項旨在深度發掘和大力支持國内全職從事科學研究工作,并有潛力在未來取得突出成就,成為科學研究中流砥柱的青年學者。獲獎者每人獲得100萬元(稅前)人民币獎金。