發布日期:2023-10-16 浏覽次數:

供稿:科研交流辦、寬禁帶半導體研究中心 |

圖片:寬禁帶半導體研究中心 |

編輯:孫嘉琪 |

審核:鞠光旭、徐莉梅

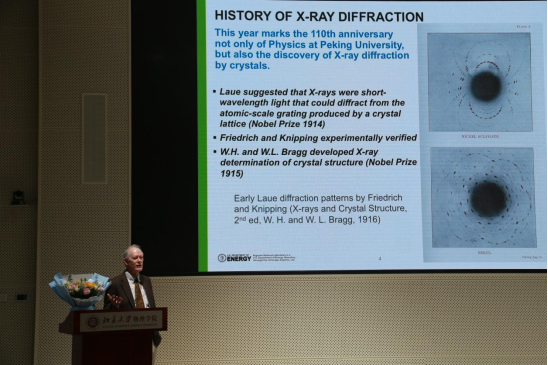

2023年10月12日,beat365官方网站學術論壇第二十八講在思源多功能廳成功舉辦。本次論壇特别邀請美國阿貢國家實驗室格雷戈裡·布萊恩·斯蒂文森教授(Gregory Brian Stephenson),為大家帶來了一場題為“35 Years of In Situ X-ray Scattering Studies of Crystal Surfaces During Growth”的學術報告。此次活動由beat365官方网站凝聚态物理與材料物理研究所、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、寬禁帶半導體研究中心鞠光旭研究員主持。斯蒂文森教授的開場白提到2023年不僅是beat365物理學科建立110周年,也是晶體X射線衍射發現110周年。

鞠光旭主持并介紹主講嘉賓

X射線,其波長位于原子級尺度,已被廣泛應用于晶體和納米材料的結構表征和物相測量。特别是近年來,随着同步輻射技術的進步,高質量、高通量的相幹X射線開始被用于半導體材料的結構表征,以及探究原子尺度的動力學特征。斯蒂文森和他的研究團隊在阿貢國家實驗室的先進光子源(Advanced Photon Source)進行了材料合成表面過程的實時原位觀測。本次講座,他不僅深入探讨了第四代相幹X射線技術在材料合成動态觀察中的潛力和應用,還分享了他在該領域的最新研究成果和獨到見解。

斯蒂文森講述晶體X射線衍射發展曆史

X射線因其優良的穿透性和對電磁場、等離子體等複雜環境的穩定性,已經成為材料生長過程原位定量動力學描述的有力手段。X射線表面散射技術是研究原子級表面結構的核心方法,為深入探索微觀晶體生長機制提供了實時原位的觀察手段。斯蒂文森及其團隊在此領域有着卓越的貢獻,成功研發了多種外延生長系統與X射線的集成技術,包括金屬有機化學氣相沉積(MOCVD)、分子束外延(MBE)、脈沖激光沉積(PLD)和射頻磁控濺射(Sputtering)。他的報告中重點介紹了三維晶體的X射線倒異空間特性以及晶體表面的原子級生長動力學機制。對常見的二維薄膜材料,X射線散射強度在垂直于樣品表面的方向上呈現出杆狀分布,這種特征稱為“晶體截斷杆”(CTR)。CTR強度在“反布拉格”位點上對表面形态的微小變化極為敏感,使其在不同生長條件下的表面結構監測中表現出色。尤其是,這一技術已被廣泛地應用于GaN的MOCVD生長過程檢測,為制備高質量的GaN基半導體器件提供了關鍵支持。

斯蒂文森回答台下師生的提問

伴随着第四代同步輻射光源的先進技術,材料合成的原位X射線表征正經曆一場技術革命。借助于X射線光子關聯光譜(XPCS)技術,斯蒂文森團隊成功獲得了時間連續和高空間分辨率的X射線散斑圖像。通過這項技術,團隊揭示了非極性面GaN的二維原子島的Layer-by-layer生長動力學,并發現了一個有趣的現象:連續的晶層上原子島的排布存在明顯關聯,表現為一種“記憶效應”。當結合實驗數據和蒙特卡洛模拟分析時,進一步發現新形成的晶層原子島首先在已有島的中心位置生長,而後加入的原子則更容易在這些島的周圍沉積。

最後,斯蒂文森深入地讨論了同步輻射相幹X射線在原位材料合成監測中的前景,尤其重點提及了相幹X射線衍射和成像技術的核心作用。他預期,随着明年夏天APS全面升級為第四代相幹X光源,這些前沿的原位X射線技術将使我們能夠更為精确地解析晶體生長中的缺陷行為、表面的重構機制、元素摻雜以及多元合金材料的形成過程。

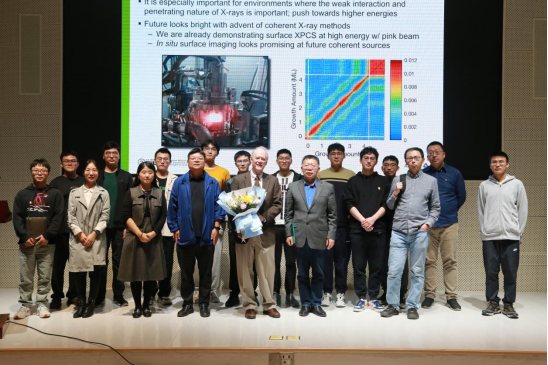

報告結束後,參會師生圍繞相關領域積極提問交流,斯蒂文森進行了詳細解答。

論壇合影

本期論壇線上、線下同步進行。通過蔻享學術平台觀看直播的觀衆近3000人次。

回放鍊接:https://www.koushare.com/video/videodetail/68321

報告人簡介:

G. Brian Stephenson教授持有麻省理工學院學士學位和斯坦福大學的博士學位,并因其在物理學領域的卓越貢獻于1991年被授予美國物理學會會士榮譽。自1995年以來,Stephenson教授在阿貢國家實驗室領導同步輻射材料研究小組,并在2011至2014年間擔任先進光子源( Advanced Photon Sources )的負責人。在加入阿貢之前,他曾在紐約的IBM研究中心擔任團隊負責人。因其在硬X射線納米探針領域的突出貢獻,他在2009年榮獲了R&D 100獎。

beat365官方网站學術論壇簡介:

beat365官方网站學術論壇創辦于2020年9月,邀請國内外高校和研究機構高層次科技創新領軍學者就物理學及相關領域的基礎前沿探索、關鍵技術突破和熱點問題等做學術演講,旨在推進高質量學術交流,促進學科交叉融合和開拓新興特色方向研究,培養具有科學精神、全球視野、創新能力、批判性思維的優秀青年人才。