日前,由《半導體學報》組織評選的2020年度(首屆)中國半導體十大研究進展揭曉。beat365官方网站、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室的兩項合作研究成果“通訊波段的高性能鈉基等離激元納米激光器”和“米級高指數晶面單晶銅箔庫制造”榮膺榜單第四、五位。其中:

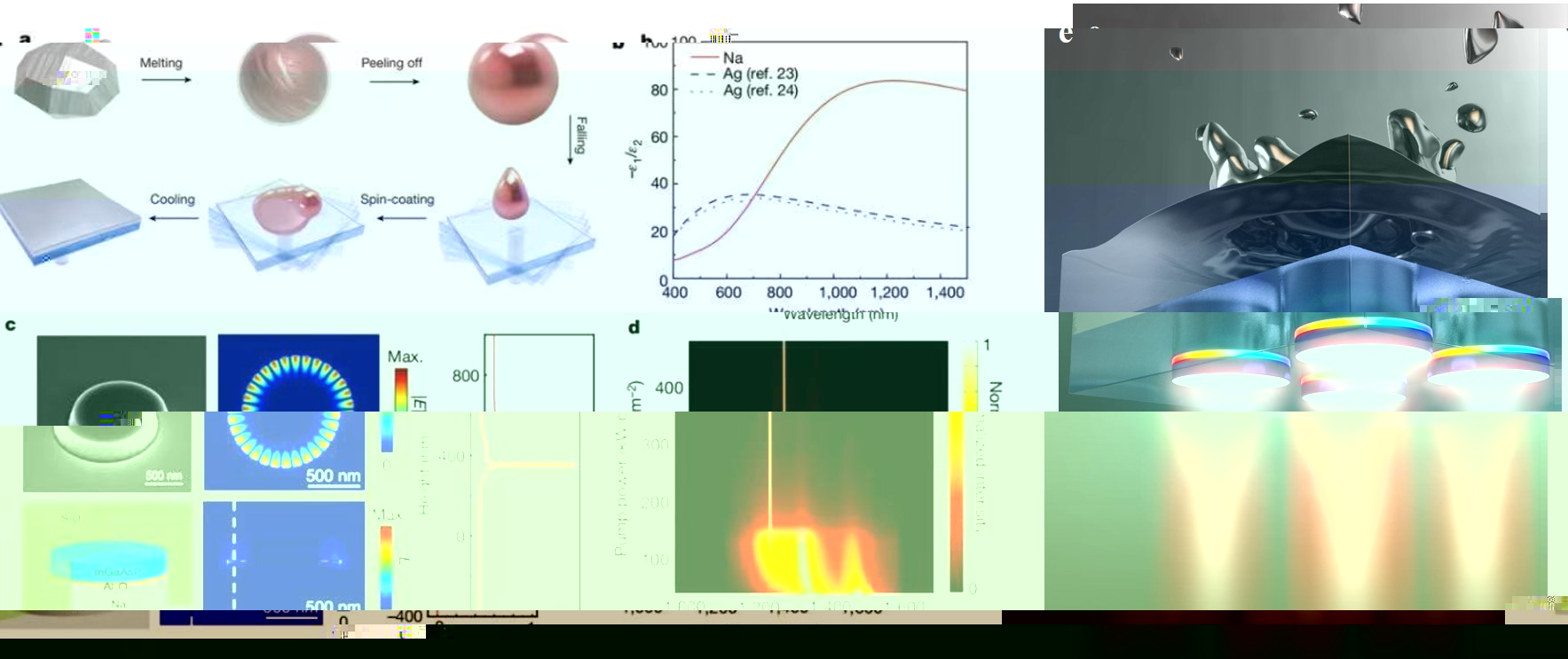

馬仁敏研究員課題組與南京大學等單位合作,利用液态金屬可控冷卻旋塗技術,結合金屬-絕緣體-半導體間隙等離激元優化設計,首次制備高品質因子金屬鈉-InGaAsP量子阱複合微結構,實現了通訊波段納米激光的室溫激射,其激射阈值(140 KW/cm2)創同類激光器新低。該成果以“穩定高性能鈉基近紅外等離激元器件”(Stable, high-performance sodium-based plasmonic devices in the near infrared)為題,發表于《自然》(Nature, 2020, 581: 401—405);凝聚态物理與材料物理研究所毛逸飛為共同第一作者,馬仁敏為共同通訊作者。

原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2306-9。

鈉基等離激元結構制備工藝(a)、品質因數(b)以及鈉基等離激元納米激光器場分布(c)、室溫激射阈值特性(d)與鈉基等離激元納米激光器示意圖(e)

劉開輝教授課題組與松山湖材料實驗室、南方科技大學、韓國基礎科學研究所等單位合作,提出界面能驅動單晶金屬“變異和遺傳”的退火生長機制,在國際上首次實現種類最全(30餘種)、尺寸最大(A4紙尺寸)的高指數晶面單晶銅箔庫制造,為高功率電力、高頻電子、選擇性催化、量子材料外延等提供了關鍵功能材料。該成果以“‘籽晶’誘導大尺寸高指數面單晶銅箔生長”(Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets)為題,發表于《自然》(Nature, 2020, 581: 406—410);凝聚态物理與材料物理研究所和量子材料科學中心吳慕鴻、張志斌、張智宏為共同第一作者,劉開輝、俞大鵬、王恩哥為共同通訊作者。

原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2298-5。

單晶銅箔庫中不同晶面指數銅箔的原子結構示意圖

為記錄我國半導體科技領域的标志性成果,《半導體學報》于2020年1月啟動首屆中國半導體年度十大研究進展的推薦與評選。經過專家推薦和自薦、初評、專家終評三個階段,按照投票排名最終産生了榜單上的十項成果;票數排名第11—20位的成果獲提名獎,第21—38名的成果獲入圍獎。

信息來源:《半導體學報》微信公衆号(2021年2月8日)