近日,beat365官方网站大氣與海洋科學系胡永雲教授和中國科學院地質與地球物理研究所郭正堂院士的團隊在《自然·地球科學》(Nature Geoscience)發表論文“大陸演化主導的現代全球季風系統自潘吉亞超級季風的興起”(Emergence of the modern global monsoon from the Pangea Megamonsoon set by paleogeography)。該論文結合地質記錄和系列模拟試驗,研究了潘基亞超級大陸以來全球季風與大陸面積、大陸位置及大陸裂解度的關系,在超級大陸旋回與超級季風旋回的關系上取得新進展。

季風由海陸溫差驅動。夏季到來時,由于陸地升溫較海洋快,洋面濕空氣吹向陸地,在大陸形成降水。随着夏季結束,海陸溫差反轉,風向也随之反轉,雨季結束。這一季節性的降水和風向反轉現象稱為季風。我國具有典型的季風氣候,降水主要集中在夏季。

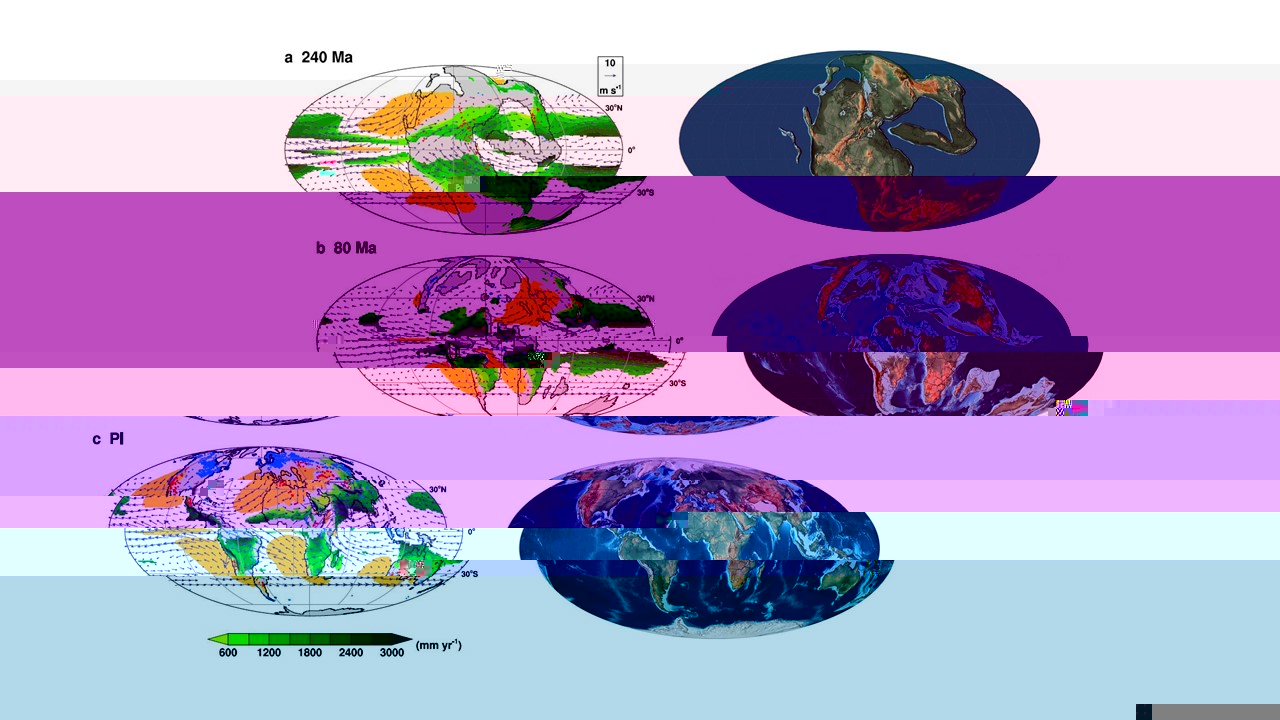

圖1、左側圖是氣候模式模拟的三個代表性地質時期季風區(綠色)和幹旱區(黃色)分布,箭頭代表北半球夏季近地面氣流,黃色圓點表示蒸發岩記錄,藍色圓點表示煤的記錄。a: 2.4億年前的潘吉亞超大陸時期,b:8千萬年前的晚白垩紀時期,c:現代。右側圖三個相應時期的海陸分布。Ma: million years ago,PI: Pre-industrial。

現代全球季風系統由6個區域季風組成(圖1c),雖然這些區域季風有着各自的特性,但也具有共同的時空變化屬性。這正是前人提出的“全球季風”概念的重要性所在。從全球季風視角揭示不同區域季風系統演化的異同與動力學關聯,則是地球系統科學研究的重要切入點之一。

在過去的2.5億年,大陸演化經曆了潘吉亞超級大陸(聯合大陸)的裂解和再彙聚過程。随着闆塊運動和海平面的變化,大陸面積也經曆了減小和再擴大的過程。大陸演化如何影響全球季風系統的演變?現今的區域季風與大陸演化引發的超級季風旋回具有怎樣的聯系,正是該項研究的核心科學問題。

使用海氣耦合地球系統模式(CESM1.2.2),團隊針對過去2.5億年開展了系列氣候平衡态模拟試驗(每1千萬年一個模拟試驗),揭示出潘基亞聯合大陸以來全球季風演化可劃分為三個主要階段:(1)在潘吉亞超大陸時期(圖1a),全球陸地季風區面積較大(即潘吉亞“超級季風”),但季風區降水強度總體較弱;(2)到白垩紀時期(圖1b),大陸裂解最充分,大陸面積由于海平面上升也達到最小,陸地季風區面積較小,但季風降水強度較大;(3)新生代期間(圖1c),大陸闆塊重新開始彙聚,且面積增大,陸地季風區面積變大,但季風降水強度減弱。

圖2、過去2.5億年全球陸地季風區面積(藍色線)和季風降水強度(橘黃色線)的變化。左側垂直坐标是陸地季風區面積占地球表面積的百分數,右側垂直坐标是陸地季風區年均降水量。實線代表控制試驗結果,虛線代表固定CO2濃度和太陽常數試驗結果。

這些結果說明:(1)全球季風系統在構造尺度上的演化不僅與構造隆升等因素有關,超級大陸旋回中大陸面積、位置及裂解度變化對全球季風演化具有非常關鍵的作用;(2)陸地季風區面積主要由陸地面積決定(尤其是熱帶大陸面),而降水強度主要由大陸裂解度決定,全球陸地季風區面積與季風降水強度呈高度反相關關系(圖2);(3)與大陸面積、位置及裂解度的作用相比,構造時間尺度上的溫度和CO2濃度變化對季風區面積和降水影響有限;(4)現代全球季風系統與新生代以來大陸新一輪的彙聚有密切的關系,而并非直接源于潘吉亞時代的超級季風。

這些結果為未來研究不同地質時期的古季風提供了新的啟示。由于大陸演化對季風系統演變的調控不僅影響區域氣候,其導緻的季風區變化對不同地質時期生态系統演變、化學風化-全球碳循環的關系及外生礦床形成均具有重要影響。

該項研究由國家自然科學基金委基礎科學中心項目“大陸演化與季風系統演變(41888101)”資助。

論文鍊接:Yongyun Hu*, Xiang Li, William R. Boos, Jiaqi Guo, Jiawenjing Lan, Qifan Lin, Jing Han, Jian Zhang, Xiujuan Bao, Shuai Yuan, Qiang Wei, Yonggang Liu, Jun Yang, Ji Nie, and Zhengtang Guo*, 2023: Emergence of the modern global monsoon from the Pangea Megamonsoon set by paleogeography.Nature Geoscience,https://www.nature.com/articles/s41561-023-01288-y。