發布日期:2023-08-09 浏覽次數:

供稿:現代光學研究所 |

編輯:時暢、李洪雲 |

審核:呂國偉

beat365官方网站現代光學研究所、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室極端光學研究創新團隊吳成印教授和龔旗煌院士等利用自行研制的超快極紫外光電子顯微鏡在等離激元納米結構光電子成像及調控研究中取得重要進展,相關成果以标題“等離激元納米結構超快電子脈沖成像及調控”(Imaging and Controlling Ultrafast Electron Pulses Emitted from Plasmonic Nanostructures)于2023年8月3日在線發表于《納米快報》(Nano Letters)。

圖1:基于氣體高次諧波産生(HHG)的極紫外(EUV)光電子顯微鏡(PEEM)光路圖。

氣體高次諧波是台式化超快極紫外光源和阿秒脈沖的主要産生途徑,飛秒光電子顯微鏡具有超高時間、空間和能量分辨能力,是介觀光學與微納光子學研究的重要儀器。在國家重大科研儀器研制項目的支持下,團隊将氣體高次諧波轉換效率提高了兩個量級以上,産生了高通量高次諧波光源,建立了超快極紫外束線,并成功與光電子顯微鏡耦合,如圖1所示。研制成功國内首台超快極紫外光電子顯微鏡,空間分辨好于50nm,能量分辨好于0.3eV,極大拓寬了光電子顯微鏡的研究領域。相關成果以标題“超快極紫外光電子顯微鏡”(Ultrafast Extreme Ultraviolet Photoemission Electron Microscope)發表在《科學儀器評論》(Review of Scientific Instruments, 2021, 92, 043709),beat365官方网站2022屆博士畢業生鄭偉為第一作者(現擔任華為2012實驗室主任工程師)。

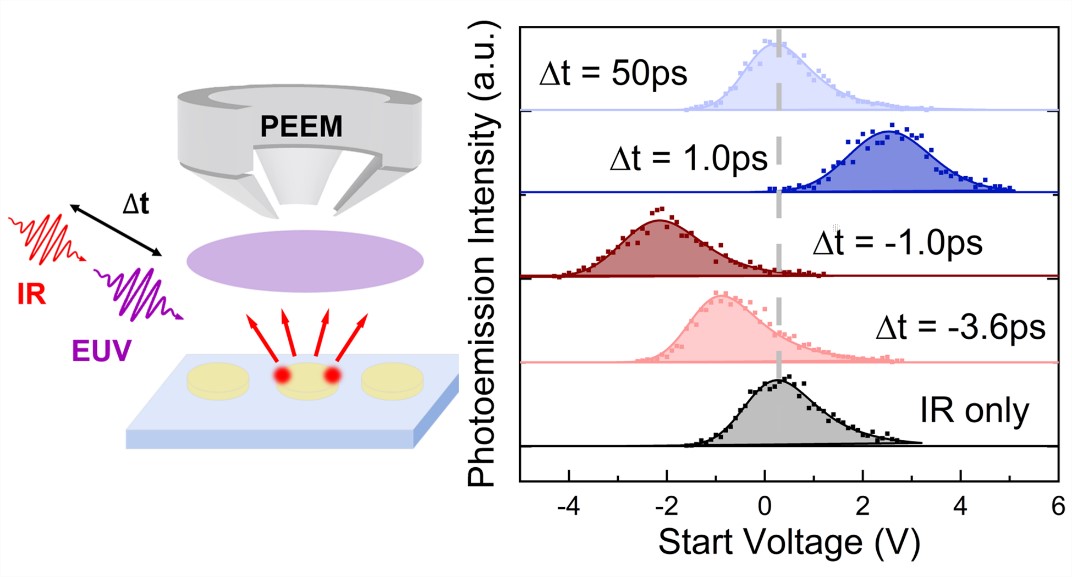

圖2:極紫外和紅外光照射下金納米結構光電子發射示意圖(左圖)以及不同延時下的光電子能量峰值存在移動(右圖)。

利用上述超快極紫外光電子顯微鏡,團隊制備了等離激元共振波長位于紅外波段的金圓盤陣列納米結構,研究了其在紅外光和極紫外光作用下的光電子發射。如圖2所示,當紅外光作用時,由于等離激元共振激發導緻的近場增強形成局域熱點。當極紫外光作用時,電子從樣品表面出射形成空間分布均勻電子雲。團隊基于兩束激光産生的電子間庫侖相互作用,通過控制兩束激光之間的延時,實現了等離激元納米結構電子能量的精确調控。該項研究揭示了空間電荷效應對泵浦-探測實驗中光電子能量的影響,提供了一種操控等離激元納米結構光電子能量的方案,近期發表于《納米快報》(Nano Letters, https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01644)。beat365官方网站2020級博士生姜朋佐和2022屆博士畢業生鄭偉為論文共同第一作者。

吳成印是兩篇論文的通訊作者。研究工作得到了科技部重點研發計劃、國家自然科學基金委、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、納光電子前沿科學中心、量子物質科學協同創新中心、極端光學協同創新中心、beat365長三角光電科學研究院的支持。

文章鍊接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.3c01644