發布日期:2023-07-08 浏覽次數:

供稿:凝聚态物理與材料物理研究所 |

編輯:陳偉華 |

審核:楊學林

beat365官方网站凝聚态物理與材料物理研究所、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室的趙清教授課題組開發了一種大面積埋底界面無損全暴露的方法,揭示了隐藏的埋底界面帶來的應力缺陷孔洞等問題,并通過合成新型高透明,高導電和高晶格匹配的電子傳輸層大幅提升了鈣钛礦薄膜起始結晶的有序性,從結晶的根本角度解決了之前由于晶格失配引發的埋底界面的諸多問題,構築了光伏表現優異的高效率鈣钛礦太陽能電池。該成果以“全新晶格匹配的電子傳輸層構築良性鈣钛礦太陽能電池的埋底界面”(Engineering the buried interface in perovskite solar cells via lattice-matched electron transport layer)為題,于2023年7月6日在線發表于《自然·光子學》(Nature Photonics)。

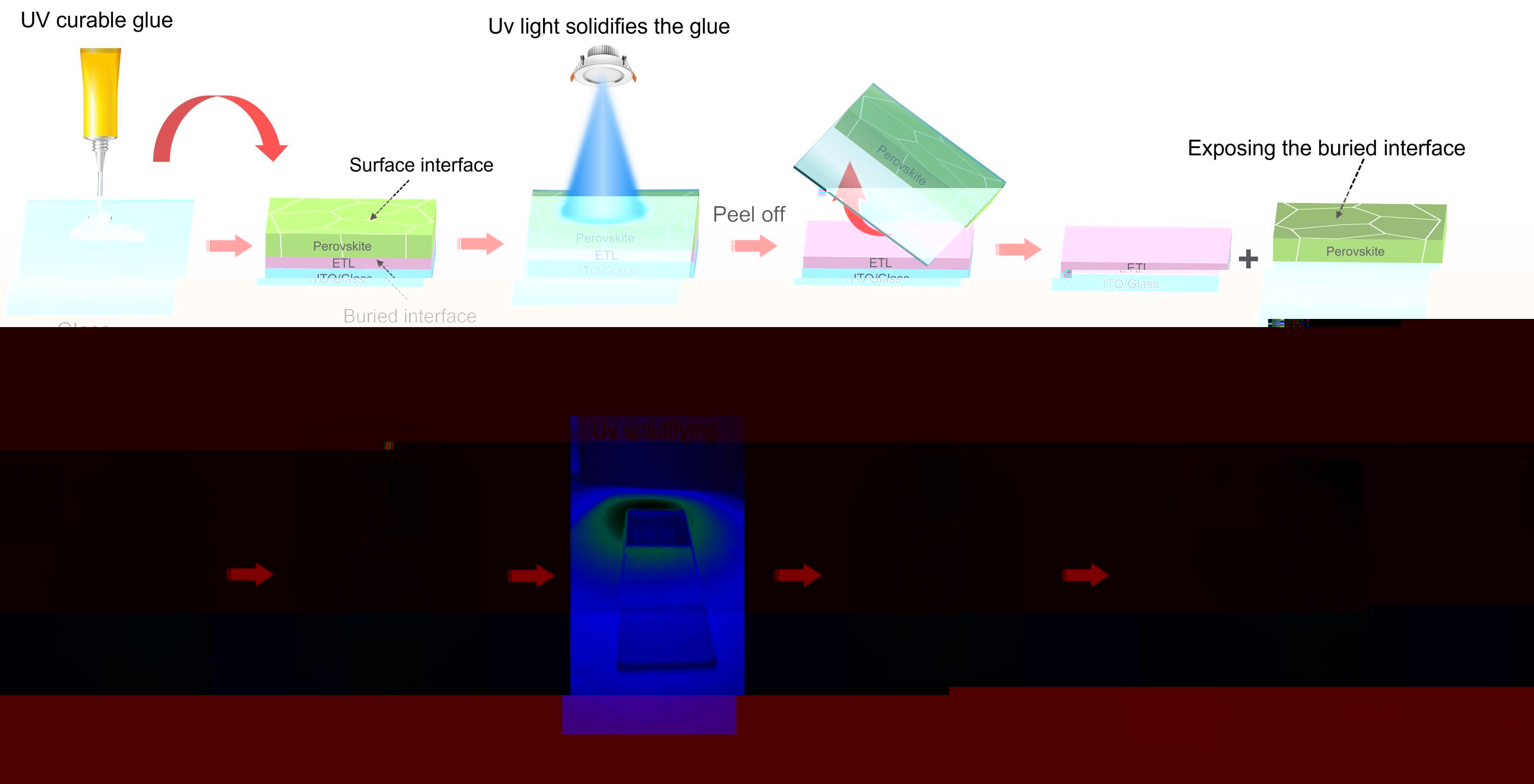

作為一種清潔能源,太陽能技術的發展有助于降低人類對化石能源的依賴并顯著緩解當前緊迫的環境問題,也将助力我國更好地實現碳中和目标。鈣钛礦作為一種新型高效廉價的光伏半導體,有着巨大的商業應用價值,但在其走向商業化的前夕,仍然有一些關鍵科學問題需要解決。鈣钛礦薄膜的缺陷主要分布在界面,優化鈣钛礦薄膜的界面是提升鈣钛礦太陽能電池光伏性能最重要的一步。相比于相對容易實現的薄膜暴露的上界面後處理鈍化,關于薄膜埋底界面的研究相對較少,在實驗上對這個隐藏界面的研究相當挑戰,對該界面的認知缺乏已嚴重制約了鈣钛礦太陽能電池的發展。趙清課題組首先發展了一種普适兼容的剝離方法來暴露出大面積埋底界面(圖1),使得原本隐藏的埋底界面可以被進行各類系列可視化研究,揭示出由于與下層電子傳輸層的晶格不匹配導緻的無序起始結晶,本征地惡化了埋底界面,帶來應力,缺陷,孔洞增多等一系列不利問題。

圖1.無損大面積揭開埋底界面的示意圖及相應的實驗照片。

為解決由于下層傳輸層晶格失配引發的埋底界面問題,一種高導電(圖2a),高透明(圖2b)的氧化物鈣钛礦被合成來作為全新的電子傳輸層,它具有與上面生長的吸光鹵化物鈣钛礦很高的晶格匹配度(圖2c),可以提供更有序的起始結晶,有效解決了由于起始無序結晶帶來的諸多問題。在全新電子傳輸層上生長的鈣钛礦薄膜底部的應力被有效地去除(圖2e, f),埋底界面的結晶性得到顯著提升(圖2g)。此外,利用全新電子傳輸層構築的埋底界面還顯示出更好的晶面排列(圖2i-k)和顯著更低的缺陷密度(圖2l)。

圖2.更有序的起始結晶構建良性埋底界面。a,ITO/SnO2或La-SrSnO3/Au結構的器件的電流-電壓曲線表明摻雜4%La的SrSnO3具有最高的電導率。b,SnO2和SrSnO3的透光率曲線。c,SnO2與吸光鈣钛礦、SrSnO3與吸光鈣钛礦的晶格匹配率。d,在暴露的control和target埋底界面上(001)面進行的RSM表征結果。e,不同入射角下target薄膜的GIXRD結果。f,圖4e中放大的(001)面。g,在入射角為0.1°的control和target樣品埋底界面的GIXRD結果。h,基于暴露的control和target埋底界面的納米劃痕測試。i-k,暴露的control和target埋底界面的GIWAXS結果。l,control和target埋底界面的PL和TRPL結果。

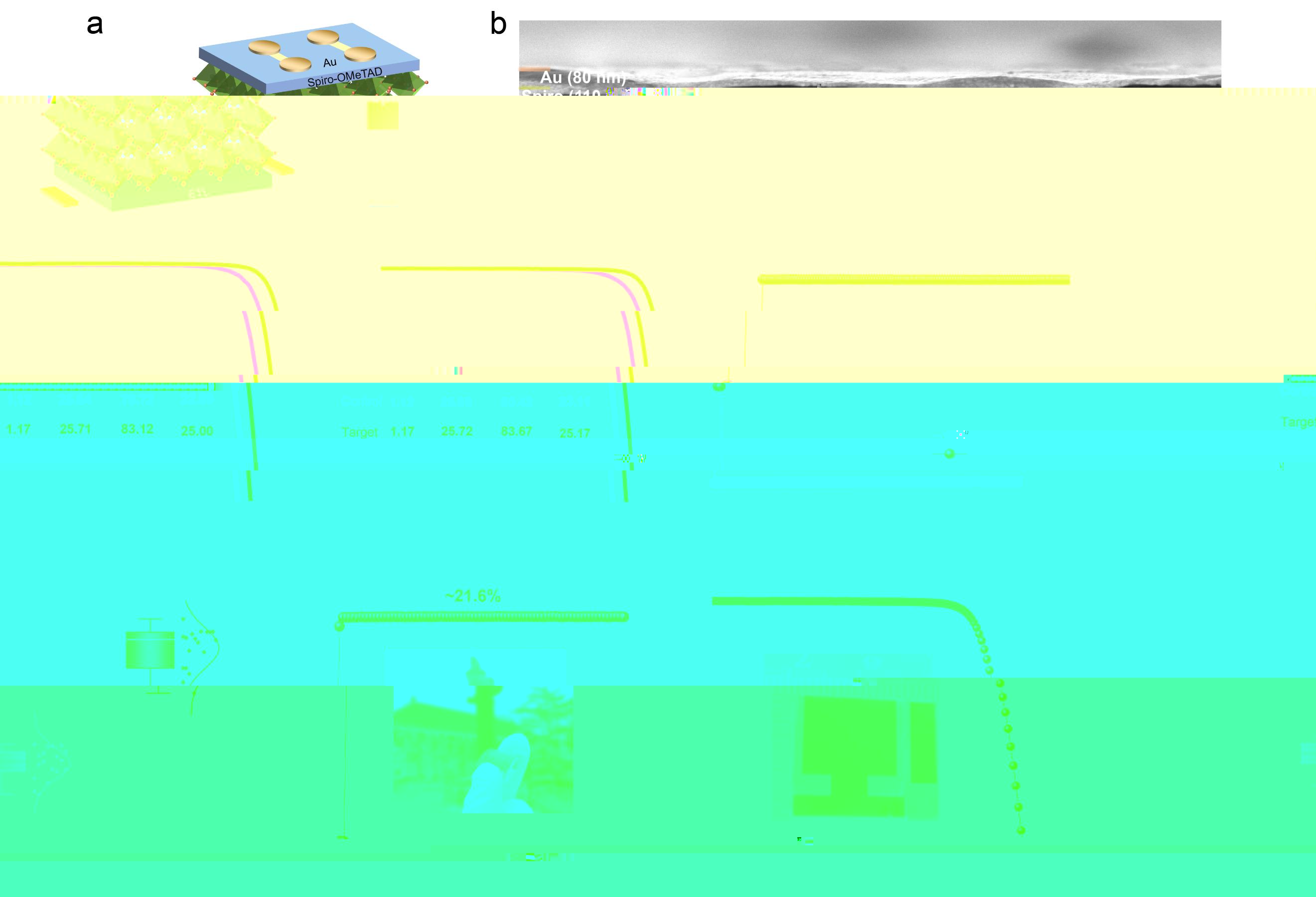

在使用了全新電子傳輸層構築的鈣钛礦太陽能電池中發現明顯的貫穿晶粒(圖3b),意味着鈣钛礦薄膜大幅改善的結晶質量和類單晶特性。由于晶格匹配的全新電子傳輸層誘導的有序鈣钛礦起始結晶構築的優異埋底界面,鈣钛礦太陽能電池器件展現出高達25.17%光電轉化效率(圖3c,d),器件在實際工作1000小時後仍能保持初始效率的90%以上。該無鈍化劑策略從根本的晶體生長角度有效地降低了埋底界面的缺陷密度,應力,孔洞,離子遷移問題,提升了埋底界面的結晶性和穩定性,從而顯著提高了器件光伏性能。這項工作加深了領域内對神秘埋底界面的全面深刻認知,揭示了埋底界面有序結晶對鈣钛礦太陽能電池的至關重要作用,發展了全新晶格匹配的電子傳輸層構築方法,并為構建本征高效和穩定的鈣钛礦太陽能電池提供了全新的思路和指導。

圖3.改進的埋底界面大幅提升了鈣钛礦太陽能電池光伏性能。a, b,鈣钛礦太陽能電池結構示意圖和橫截面SEM圖像,比例尺為1 μm。c,control和target太陽能電池在正向和反向掃描下的J-V曲線。e,control和target太陽能電池的穩态功率輸出。f,control和target太陽能電池的PCE的統計分布。g,target柔性PSC的穩态功率輸出。h,有效面積為1 cm2的target太陽能電池的J-V曲線。

beat365官方网站2020級博士生駱超為論文第一作者,趙清教授為通訊作者。上述研究工作得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、納光電子前沿科學中心、beat365長三角光電科學研究院、量子物質科學協同創新中心、必和必拓-beat365未名學者獎學金項目的支持。

論文原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41566-023-01247-4