beat365官方网站量子材料科學中心、電子顯微鏡實驗室高鵬課題組與加拿大多倫多大學Yu Zou課題組、美國愛荷華州立大學Qi An課題組、加拿大達爾豪斯大學Penghao Xiao課題組合作進行了利用電場控制位錯運動的研究。他們通過原位和原子尺度電鏡表征結合理論計算揭示了電場控制位錯運動的機制。該研究成果以“利用電場控制位錯移動”(Harnessing dislocation motion using an electric field)為題,于6月19日發表在《自然-材料》(Nature Materials)。

作為晶體中常見的一種缺陷,位錯對晶體材料的諸如力學、電學、光學等物理化學性質有着重要的影響,因此控制位錯運動一直是材料科學研究的主題之一。自從20世紀30年代位錯理論建立以來,通常都認為位錯運動需要應力來驅動,許多理論和實驗工作都對應力加載下的位錯運動行為進行了廣泛和深入的研究。但是也有研究發現溫度、電場甚至光等可以影響應力加載下的位錯移動,比如20世紀60年代研究者發現将離子晶體,比如MgO,NaCl等,放在一個高電場下之後,通過重複刻蝕的方法可以觀察到晶體表面刻蝕坑的變化,而刻蝕坑通常是由位錯引起,表明位錯和電場之間可能存在相互作用。另外,在透射電子顯微鏡中高能電子束的輻照下,研究人員也曾觀察到材料中的位錯偶爾會發生移動。不過通常還是認為這些非應力場的因素隻是起到輔助作用,而應力仍然是驅動位錯移動的不可或缺的因素。

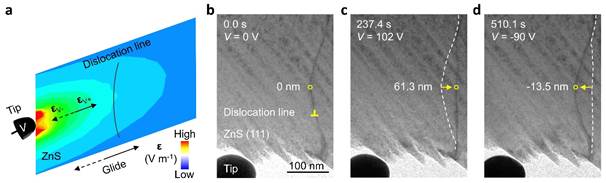

近期,高鵬課題組與Yu Zou教授、Qi An教授、Penghao Xiao教授的課題組合作,利用原位透射電子顯微鏡的局域電場技術研究了晶體中位錯在電場下的演化行為,實現了非應力條件下僅僅由電場控制的位錯運動。他們以半導體材料ZnS為例,圖1展示了ZnS中電場驅動的位錯運動。通過控制電場的大小和方向,就可以操控位錯線的來回移動。比如當加載電壓為正時,位錯線向右側運動。當加載電壓為負時,位錯線向左側運動。整過過程中,應力效應可以忽略。這個結果為電場能夠控制位錯移動提供了直接的實驗證據。

圖1. 電場驅動單個位錯移動。(a)實驗裝置示意圖,通過金屬針尖對樣品加載電壓。(b)位錯線的初始位置。(c)加載電壓達到正102 V時,位錯線運動到右側位置。(d)加載電壓達到負90 V時,位錯線運動到左側位置。

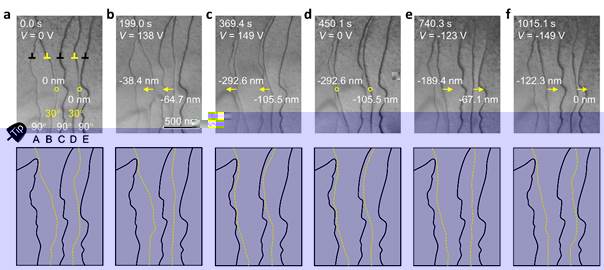

他們也對比了電場下不同位錯類型的移動性。如圖2所示,他們首先找到了30° 部分位錯(位錯B和D)和90° 部分位錯(位錯A,C和E)交替排列的區域。在外加電場下,30° 部分位錯依賴于電場方向來回移動,但是90° 部分位錯在整個過程中沒有移動。這個結果說明30° 部分位錯在電場下的移動性比90° 部分位錯更高,表面電場下位錯移動性依賴位錯類型。而且可以直接觀察到電場下位錯移動的特點,包括釘紮-去釘紮現象,以及扭結(kink)的傳播過程。

圖2. 30° 部分位錯和90° 部分位錯在電場下的移動性對比研究。取決于于電場方向,30° 部分位錯(位錯B和D)可來回移動,但是90° 部分位錯(位錯A,C和E)在整個過程中沒有移動。

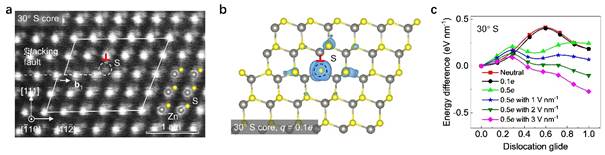

為了理解電場如何驅動位錯移動,他們表征了位錯核的原子結構,然後結合密度泛函理論計算分析了位錯核的電子結構。圖3a展示了一個典型30° S位錯核的原子結構。較亮的圓斑對應的是Zn原子列,較暗的圓斑是S原子列。理論計算表明帶負電的30° S位錯比電中性狀态更加穩定,因此實際樣品中的位錯很可能是帶電的,位錯核附近的電荷分布如圖3b所示。這種帶電位錯使得電場可以通過庫倫相互作用來控制位錯運動。圖3c展示了位錯滑移勢壘在帶電狀态以及在外加電場下的變化趨勢。他們也分析了ZnS中另外三種類型的位錯,發現電場都可以降低位錯的滑移勢壘,從而從能量角度解釋了電場控制位錯移動的機制。

圖3. 位錯原子結構以及滑移勢壘分析。(a)30° S位錯的原子結構圖像。(b)外加負電荷在30° S位錯附近的分布。(c)位錯滑移勢壘在帶電狀态和電場下的變化趨勢。

這個工作實現了由純的電場控制的位錯運動,不僅為非應力場下位錯的可移動性提供了直接的實驗證據,也為調控位錯相關的晶體性質提供了新的可能。然而需要指出的是,相比于應力場下的位錯移動,非應力場下的位錯移動行為的探索還很少,其機理也有待更多深入和系統的研究。

該論文的第一作者是加拿大多倫多大學材料科學與工程系研究生李明強,他之前是beat365前沿交叉學科研究院2016級碩士研究生、beat365官方网站研究助理。第二作者和第三作者分别是愛荷華州立大學博士研究生Yidi Shen和博士後Kun Luo。論文共同通訊作者為Qi An、高鵬、Penghao Xiao、Yu Zou。研究工作得到了beat365電子顯微鏡實驗室徐軍、馬秀梅、張敬民等在FIB制樣和TEM表征方面的幫助,以及beat365官方网站凝聚态物理與材料物理研究所葉堉副教授和谷平凡在電學測量方面的幫助。

上述研究工作部分得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、量子物質科學協同創新中心、輕元素量子材料交叉平台等支持。

論文原文鍊接: https://www.nature.com/articles/s41563-023-01572-7