發布日期:2023-06-02 浏覽次數:

供稿:孔浩 |

編輯:時暢 |

審核:聞新宇

近日,beat365官方网站大氣與海洋科學系長聘副教授林金泰的研究組利用完全自主研發的星基氮氧化物(NOx)排放快速精細反演算法,首次發現了青藏高原湖泊的高強度自然源氮氧化物的排放。該研究結果顯示,青藏高原135個遠離人為活動的大湖自然微生物源氮氧化物排放總量與諸多大型城市的人為排放量相當。在此之前,尚未有如此高強度内陸水體自然源氮氧化物排放的報道。相關成果以“氣候變暖背景下青藏高原湖泊高強度自然源氮氧化物排放”(High natural nitric oxide emissions from lakes on Tibetan Plateau under rapid warming)為題,于2023年6月1日發表于《自然-地球科學》(Nature Geoscience),林金泰為論文的通訊作者,其博士研究生孔浩為第一作者。

氮氧化物包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),是一種重要的大氣污染物,是PM2.5和臭氧的主要前體物,對人體健康和生态環境有着嚴重危害。大氣中的氮氧化物主要以一氧化氮的形式産生于化石燃料燃燒、生物質燃燒、閃電和微生物過程所引起的排放,并在大氣中通過化學轉換,快速達到一氧化氮和二氧化氮的平衡。現有氮氧化物排放數據存在很大不确定性,尤其是在高分辨率排放信息方面存在重大瓶頸。根據傳統認識,遠離人為活動的内陸水體的自然微生物源氮氧化物排放極少,因而沒有對相關排放通量進行實地原位測量,在現有空氣質量模型和氣候模型中也沒有考慮這些排放源。上世紀末以來,衛星遙感的快速發展為氮氧化物污染的全球監測,實現基于衛星觀測的全球氮氧化物排放估計,檢驗氮氧化物排放來源的傳統認知提供了機會。

近十餘年來,林金泰研究組自主開發基于衛星遙感的對流層二氧化氮垂直柱濃度數據集,研發相應的氮氧化物排放反演算法,揭示我國氮氧化物污染和排放時空特征、來源和影響。該研究組自十年前開始構思星基快速精細氮氧化物排放反演算法,于2019年由孔浩開發完成了第一代算法PHLET,并于2022年完成了第二代算法,實現了覆蓋中國和周邊地區的大區域高分辨率(5km)快速排放反演,構建了迄今覆蓋我國大陸全境最高分辨率的氮氧化物排放反演數據集,為監測人為和自然排放源,探索相應的氣候環境生态效應和反饋,實現精準減排提供了關鍵數據基礎。

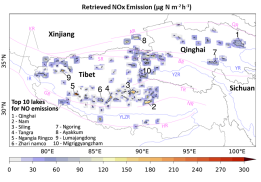

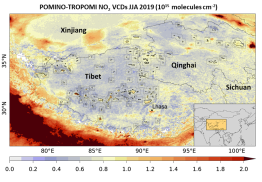

研究組進一步優化PHLET排放反演算法,并應用到團隊自主開發的二氧化氮柱濃度衛星數據集POMINO-TROPOMI,實現了對青藏高原湖泊氮氧化物排放的精細反演計算(圖1)。研究結果顯示,在2019年夏季,所選取的135個遠離人為活動、面積大于50km2的湖泊的排放總量達到1.89 ± 0.54 Ton N h-1,相當于現有排放清單中西藏自治區人為排放的總和,與諸多大型城市的人為排放量相當;平均排放強度達到63.4 μg N m-2 h-1,超過我國農田氮氧化物排放強度。研究進一步根據二氧化氮柱濃度和氮氧化物排放時空變化以及高原環境和水質特征,确定該氮氧化物排放來源于自然微生物過程,其機制包括硝化-反硝化和厭氧氨氧化等,但現有信息尚不足以确定具體的排放機制。這些氮氧化物高排放與青藏高原的快速變暖和湖泊變化等因素密切相關,表明可能存在前所未知的氣候變化-湖泊生态-氮排放反饋。

青藏高原作為“亞洲水塔”,具有極高的生态環境戰略價值。在全球變化背景下,高原生态環境受到威脅和挑戰,但是其偏遠的位置和特殊的地理環境對其生态環境監測造成了極大困難。類似的困難也出現在世界其他偏遠地區。該研究表明,利用衛星遙感實現全球大氣環境變化探測,特别是對青藏高原等偏遠地區的環境監測,具有重要的科學意義和應用價值。

上述研究得到第二次青藏高原綜合科學考察專項和國家自然科學基金的資助。

圖1:2019年6-8月青藏高原湖泊的氮氧化物高排放。(左)135個湖泊氮氧化物排放反演結果,其中黑色實線标注了湖泊輪廓,數字标注了排放總量最高的前10個湖泊,藍色線和粉色線分别标注了主要河流和山脈的位置。(右)青藏高原二氧化氮柱濃度分布。

相關信息見該研究組主頁:pku-atmos-acm.org

論文原文鍊接:

https://www.nature.com/articles/s41561-023-01200-8