beat365官方网站現代光學研究所、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、納光電子前沿科學中心、“極端光學創新研究團隊”王劍威研究員和龔旗煌教授課題組與合作者實現了一種基于圖論的光量子計算芯片(命名為“博雅一号”),發展出了超大規模集成矽基光量子芯片的晶圓級加工和量子調控技術,首次實現了片上多光子高維度量子糾纏态的制備與調控,演示了基于圖論的可任意編程玻色取樣專用型量子計算。2023年4月6日,相關研究成果以“超大規模集成的圖量子光子學”(Very-large-scale integrated quantum graph photonics)為題,在線發表于《自然·光子學》(Nature Photonics)。

圖論是數學和計算機科學的一個重要分支,可以用來描述被研究對象間的複雜關系。圖論也為描述與刻畫量子态、量子器件和量子系統等提供了強有力的數學工具,例如,圖糾纏态是通用量子計算的重要資源态,量子行走可以模拟圖網絡結構,圖可以描述量子關聯、研究量子網絡等。最近,2022年諾貝爾物理獎得主維也納大學Aton Zeilinger教授團隊在理論上提出了一種數學圖論和量子光學實驗之間的緊密對應關系。在此架構中,通過利用圖的高度可視化功能和強大數學工具包,圖不僅可以用來描述幾乎所有基于非線性參量光源和線性光學的光量子模塊、器件、系統和裝置,還可以用來發現新的複雜量子糾纏資源。但該圖論量子架構對其實驗實現提出了極高的要求,難以在傳統光量子信息平台上實現。

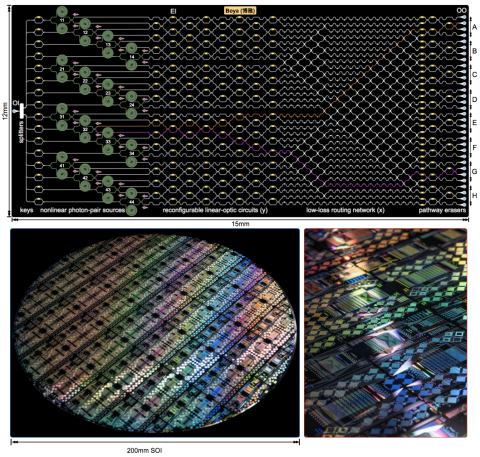

圖1超大規模集成的圖論光量子信息處理芯片(“博雅一号”)

beat365課題組與中國科學院、浙江大學、丹麥科技大學、英國布裡斯托爾大學和澳大利亞西澳大學合作,經過6年的聯合攻關,突破了大規模光量子芯片設計、加工、調控和實驗測量的重重困難,發展出了基于互補金屬氧化物半導體工藝(CMOS)的晶圓級大規模集成矽基光量子芯片制備技術和量子調控方法,實現了一款集成約2500個元器件的超大規模光量子芯片,實現了基于圖論的光量子計算和信息處理功能,包括面向通用型量子計算的多光子高維量子糾纏制備,以可編程玻色取樣專用型量子計算。該圖論光量子芯片,實現了量子芯片與複數圖的完全一一對應,圖的邊對應關聯光子對源,圖的頂點對應光子源到探測器的路徑,芯片輸出多重光子計數對應于圖的完美匹配。通過編程該圖論光量子芯片可任意重構八頂點無向複圖,并執行與圖對應的量子信息處理和量子計算任務。

圖2 圖論光量子芯片上的多光子、高維度糾纏态制備與真糾纏驗證

量子糾纏是研究量子基礎物理和量子計算前沿應用的核心資源。beat365團隊前期在矽基光量子芯片上先後實現了高維度EPR糾纏态【Science 360, 285 (2018)】、多光子GHZ糾纏态【Nature Physics 16, 148 (2020)】、多比特圖糾纏态【Nature Physics 17, 1137 (2021)】。然而,如何在芯片上制備多光子且高維度的量子糾纏态,一直存在諸多理論和實驗挑戰。研究團隊利用該圖論光量子芯片,首次在芯片上實現了多光子且高維度的量子糾纏态的制備、操控、測量和糾纏驗證,實現了四光子三維糾纏态GHZ真糾纏态。并在圖論統一架構下,在單一芯片上編程實現了多種重要量子糾纏态,包括多比特GHZ态、高維度EPR态、多光子高維GHZ态和W糾纏态。多光子高維糾纏可為高維通用型量子計算提供關鍵資源态。

圖3 基于圖論的可任意編程玻色取樣專用型量子計算和實驗驗證

随着“九章”空間光學量子計算優勢的實驗證明,量子計算未來發展趨勢之一是實現片上量子計算優勢并解決具體實際問題。beat365團隊在前期工作中實現了玻色取樣專用型光量子計算芯片,但尚未實現可編程重構功能,不具備求解具體問題的能力【Nature Physics 15, 925 (2019)】。在本項工作中,研究團隊通過可編程重構該圖論光量子芯片,精準實現了二部圖和任意圖的芯片上配置,實現了可任意編程的觸發玻色取樣和高斯玻色取樣量子計算功能。圖論光量子芯片的實驗結果給出了單向複數圖的完美匹配數,分别對應于二部圖和任意圖的伴随矩陣的Permanent和Hafnian函數模方分布。基于圖論的可編程玻色取樣專用型量子計算芯片有望為化學分子模拟、圖優化求解、量子輔助機器學習等提供有效解決方案。

beat365官方网站2018級博士研究生包覺明、2022級博士研究生傅兆瑢、博士後Tanumoy Pramanik、2020級博士研究生茆峻、2019級博士研究生池昱霖為文章共同第一作者,中國科學院微電子研究所楊妍研究員、浙江大學戴道鋅教授、丹麥科技大學丁運鴻研究員與beat365王劍威研究員為共同通訊作者;主要合作者還包括中國科學院微電子研究所李志華研究員、唐波高級工程師,丹麥科技大學Leif Oxenløwe教授,beat365官方网站何瓊毅教授,布裡斯托爾大學Mark Thompson教授,西澳大學Jeremy O’Brien教授,beat365beat365本科生曹穎康(現馬裡蘭大學)、博士研究生翟翀昊、戴天祥、陳曉炯、賈新宇、鄭赟,浙江大學博士生彭瑩瑩、博士後劉大建,以及布裡斯托爾大學和丹麥科技大學的博士後研究人員。

上述研究工作得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、北京市自然科學基金、廣東省重點領域研發計劃,以及beat365人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、納光電子前沿科學中心、beat365長三角光電科學研究院、合肥量子實驗室等的支持。

原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41566-023-01187-z。