發布日期:2022-10-31 浏覽次數:

供稿:大氣與海洋科學系 |

編校:金钰佳 |

編輯:曲音璇 |

審核:聞新宇

beat365官方网站大氣與海洋科學系俞妍課題組在全球野火的生态氣候效應研究方面取得重要進展。研究團隊分析燃燒火點、氣溶膠、植被、土壤濕度等多源遙感資料,發現大面積、持續性的生物質燃燒破壞植被、降低土壤濕度,導緻燃燒後沙塵排放。上述現象在全球幹旱地區以外的大範圍地區造成了沙塵濃度顯著升高,揭示全球氣候變化下幹旱—野火—沙塵這一聯合氣象生态災害加劇的可能性。2022年10月17日,相關研究成果以“大火擾動植被加劇沙塵排放”(Enhanced dust emission following large wildfires due to vegetation disturbance)為題,在線發表于《自然·地球科學》(Nature Geoscience)。

野火是發生在自然植被類型上的生物質燃燒現象,是陸地生态系統的主要擾動源和天然氣溶膠的主要自然排放源之一,影響全球碳循環、氣候和經濟社會。理論上說,野火破壞植被導緻裸土面積增加,進而降低地表粗糙度和空氣動力學阻力導緻近地面風速上升,同時野火燃燒有機質降低土壤粘結力和土壤濕度。以上結果造成野火後有利于沙塵排放的陸面和大氣條件。前人利用地面觀測資料在北美捕捉到野火後沙塵排放的現象;全球其他地方是否也有這樣的現象?野火後沙塵排放的強度和頻率有多高?

近日,beat365官方网站大氣與海洋科學系俞妍研究員,聯合美國海洋與大氣管理局地球流體動力實驗室Paul Ginoux研究員,利用本團隊反演的沙塵和煙塵氣溶膠衛星遙感産品,以及燃燒火點、植被、土壤濕度等多源遙感資料,進行細緻的統計分析,對野火後沙塵排放這一全球現象進行探索。

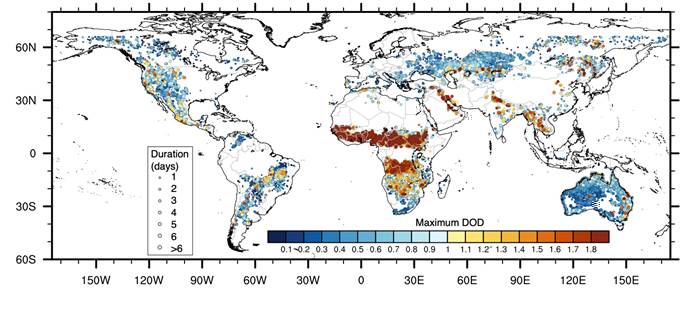

本研究考察了逾15萬次大面積、持續性的生物質燃燒事件,其中54%的燃燒事件導緻燃燒結束後兩個月内發生顯著的沙塵濃度升高(圖1)。野火後沙塵排放主要發生在非洲稀樹草原地區、美國西部、亞馬遜以南的南美地區、澳大利亞、中亞、喜馬拉雅山脈南側和中南半島以及東北亞地區。野火後沙塵排放導緻的沙塵濃度最大值,接近幹旱半幹旱地區(如撒哈拉沙漠和塔克拉瑪幹)沙塵暴發生時的沙塵濃度;野火後沙塵排放可持續幾天到幾周。研究進一步表明,野火後沙塵排放的強度主要取決于野火燃燒面積和持續時間、以及野火後植被破壞程度(圖2)。

圖1 全球野火後沙塵排放導緻的最大沙塵氣溶膠光學厚度(點的顔色)和單次燃燒事件後沙塵排放最長持續天數(點的大小)

圖2 沙塵排放強度受野火燃燒面積和持續時間以及野火後植被破壞程度調控

在全球氣候環境變化下,很多地區面臨更頻發、更持久的幹旱,同時全球變暖、部分地區變幹導緻這些地區野火的燃燒面積和強度也有上升趨勢。本研究揭示了幹旱—野火—沙塵這一聯合氣象—生态災害現象,在全球變暖的趨勢下這一聯合災害在部分地區将會加劇。同時,幹旱—野火—沙塵的耦合過程及其對氣候變率和氣候變化的反饋作用也值得更深入的研究。

2022年10月17日,相關研究成果以“大火擾動植被加劇沙塵排放”(Enhanced dust emission following large wildfires due to vegetation disturbance)為題,在線發表于《自然·地球科學》(Nature Geoscience)。俞妍為第一作者和通訊作者,美國海洋與大氣管理局地球流體動力實驗室Paul Ginoux研究員為合作者。上述研究成果得到beat365官方网站支持。

論文原文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41561-022-01046-6