孤子,又稱孤立波,于1834年首次被英國科學家羅素觀察到,并很快從流體力學領域擴展到聲學、電磁學和光學等多個領域。微腔克爾孤子利用光學克爾效應補償微腔内光學波包的色散,實現了具有高相幹性的片上鎖模激光,近年來在精密測量、時頻标定、高速通訊等領域得到了廣泛的關注。光學微腔在增強光學克爾效應的同時,其高密度光場也增強了光輻射壓力,進而顯著地改變了微腔中的光場動力學行為。然而,該方向的研究主要依靠實驗觀測和數值模拟,缺少細緻的理論模型。

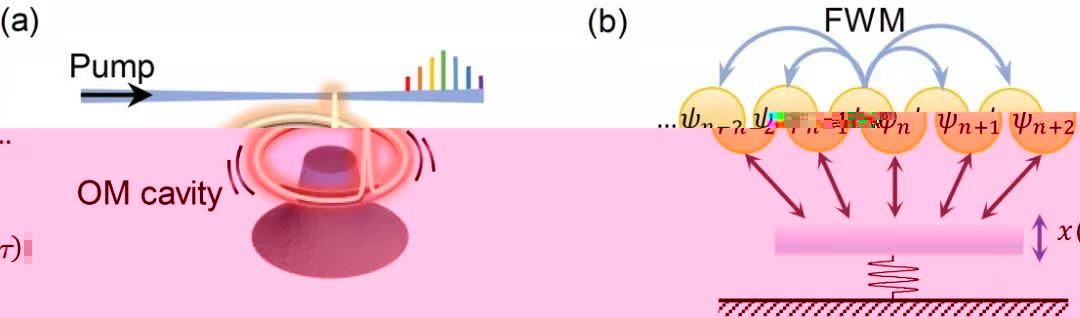

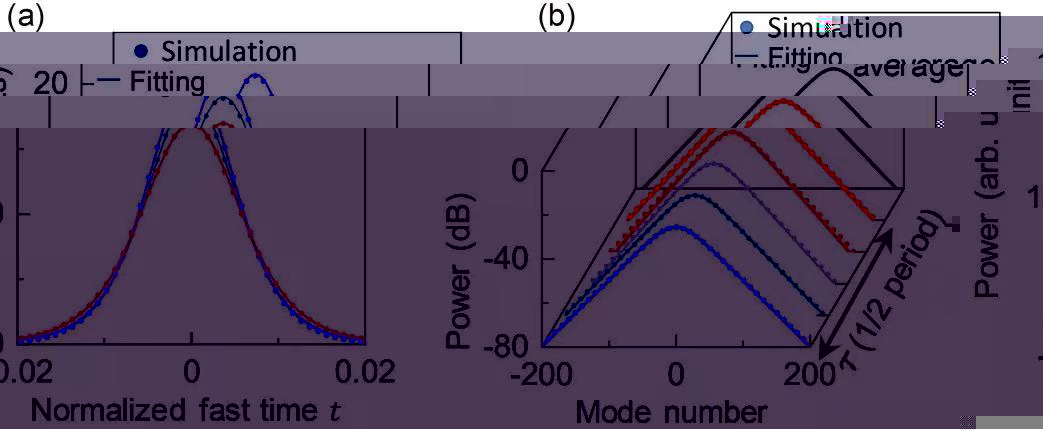

針對上述問題,beat365官方网站現代光學研究所、納光電子前沿科學中心、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室肖雲峰教授和龔旗煌院士課題組首先建立了多模光場和機械振子的非線性耦合模型(圖1),系統研究了光力微腔中克爾孤子在參數空間中的動力學行為。結果表明,即使在強光力相互作用下,克爾光孤子仍然可以穩定存在。進一步,研究人員揭示了一種由光力自持震蕩引起的新型振動孤子态:孤子态在傳播的過程中保持雙曲正割型函數包絡,與此同時發生周期性的振動(圖2)。對孤子共振譜的分析和基于拉格朗日量的解析模型表明,光孤子通過光學彈簧效應補償了機械振子的固有損耗以及背景光場的光學冷卻效應,給系統帶來了新的不穩定動力學行為。課題組還進一步研究了該體系中豐富的非線性現象,包含極限環、倍周期分岔與瞬态混沌。該工作有望為微腔孤子克爾光頻梳的産生與調控提供新的理論指導,為實現分頻、高靈敏傳感等應用提供一種新的可行方案,并且為探索多體非線性相互作用提供新的研究思路。

圖1 (a) 光力微腔中的孤子脈沖示意圖;(b) 光學和機械模式相互作用示意圖

圖2 (a) 不同時刻的超短孤子脈沖波形; (b) 光譜演化圖

2022年2月18日,相關研究成果以“光力微腔中的振動克爾光孤子”(Vibrational Kerr solitons in an optomechanical microresonator)為題,在線發表于《物理評論快報》(Physical Review Letters)。課題研究人員包括beat365官方网站2019級碩士研究生石佳辰、2016級本科生紀青鑫(現在加州理工學院攻讀博士學位)、beat365“博雅”博士後曹啟韬、2017級本科生郁言(現在加州理工學院攻讀博士學位)和beat365官方网站劉文靜研究員。

上述研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、北京市科技計劃、北京市自然科學基金、中國博士後科學基金,及beat365高性能計算平台和山西大學極端光學協同創新中心等支持。