回音壁模式光學微腔具有超高的品質因子和較小的模式體積,能夠顯著增強光與物質相互作用,是實現超高靈敏、非标記光學傳感的重要研究體系,在環境監測和疾病早期診斷等領域具有廣泛的應用前景。然而,傳統回音壁模式光學微腔對光場的約束主要利用其外表面處折射率差形成的等效勢壘,微腔外表面處倏逝電磁場強度通常較弱,制約了其傳感靈敏度,因此外表面的電磁場強度和微腔品質因子之間存在不可調和的矛盾。

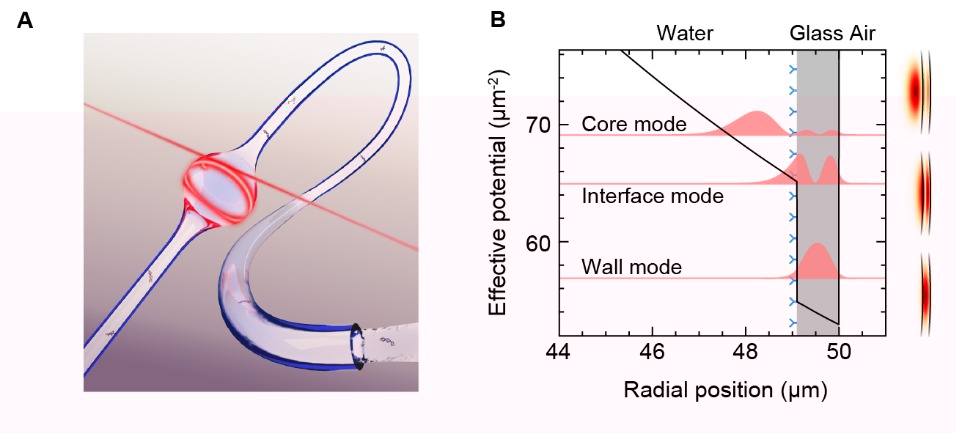

針對上述挑戰,beat365官方网站、納光電子前沿科學中心、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室肖雲峰教授和龔旗煌院士課題組選擇了微型圓泡腔作為傳感核心器件,其不但支持超高品質因子光學回音壁模式,而且天然集成了微流通道——有趣的是,此時微泡腔内表面取代外表面成為傳感界面。理論分析表明,通過調控壁厚,該微泡腔能夠支持三種類型的回音壁模式:壁内模式、界面模式和液芯模式,相應的電磁場峰值分别分布于微腔壁内、内部界面處、液芯内。在以往的報道中,微泡腔傳感主要基于壁内或者液芯模式;而課題組創造性地提出利用界面模式實現表面傳感,使得該體系在保持高品質因子的同時,顯著增強了傳感表面處的電磁場強度(圖1),從而有效突破傳統光學倏逝場傳感器的靈敏度限制。

圖1 (A)微泡腔傳感示意圖;(B)微泡腔中的壁内模式、界面模式和液芯模式的典型電磁場分布,界面模式的電磁場峰值恰好位于内部傳感表面處

實驗上,課題組首先成功制備出壁厚約為1 μm的微泡腔,并利用熱光效應篩選出高品質的界面模式;進一步将微泡腔接入微流系統構成微流光學傳感器。随後,利用三種模式測量鍊黴親和素蛋白(Streptavidin)和生物素化牛血清白蛋白(BSA-biotin)之間的特異性吸附,實驗結果證實了理論預測,展示出界面模式可以将表面傳感靈敏度最大化(圖2),其表面探測極限預計可達到0.3 pg/cm2;進一步結合各種信噪比增強技術,界面模式的傳感靈敏度能夠進一步提升。例如,課題組利用金納米棒的表面等離激元共振對傳感器進行二次增強,在微流環境下實現單鍊DNA分子的檢測,單分子吸附信号清晰可見(圖3)。

圖2 微泡腔中界面模式(紅色)、壁内模式(藍色)、液芯模式(橙色)對蛋白質特異性吸附的響應

圖3 (A)界面模式-局域表面等離激元雙共振增強表面傳感示意圖;(B)三種模式對單鍊DNA分子的響應

上述研究成果以“回音壁光學微腔界面模式的單分子傳感研究”(Single-molecule optofluidic microsensor with interface whispering gallery modes)為題,在線發表于《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS);第一作者為beat365“博雅”博士後俞骁翀(現任教于北京師範大學物理學系)和唐水晶;中國科學院半導體研究所陳幼玲副研究員參與研究并負責理論和數據分析。

相關研究工作得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、中國博士後科學基金,及beat365高性能計算平台、山西大學極端光學協同創新中心、beat365長三角光電科學研究院等支持。此項工作開發了微泡腔中的界面模式,增強了傳感表面處的電磁場強度,從物理上提高了傳感器的光學響應強度,成功實現了具有單分子響應的微流傳感器件,對新型微腔傳感器件的開發具有指導意義。同時,該方案極佳的可擴展性及微流兼容性使其在微量高靈敏度檢測領域具有廣泛的應用前景。

論文鍊接:https://www.pnas.org/content/119/6/e2108678119

供稿:錢焰軍

編校:孫 琰

編輯:孫嘉琪

審核:劉運全