發布日期:2025-03-19 浏覽次數:

供稿:現代光學研究所 |

編校:時暢 |

編輯:李洪雲 |

審核:呂國偉

beat365官方网站現代光學研究所、納光電子前沿科學中心、人工微結構和介觀物理全國重點實驗室“極端光學團隊”胡小永教授和龔旗煌院士與合作者在局域等離激元拓撲Harper納米鍊的超高時空分辨研究中取得重要進展。研究團隊提出了一種通過将金納米盤與連接波導集成來構建合成維度下局域等離激元系統的新方法,克服了傳統局域等離激元系統中相互作用範圍難以調控的難題,利用超高時空分辨光電子顯微鏡(PEEM)實驗平台,成功觀測到拓撲Harper納米鍊的拓撲邊界态,揭示了其拓撲相變的演化規律。這項工作為在納米尺度上設計和探測光學拓撲邊界态及模式調控提供了新的途徑和平台,對片上基于合成維度微納光子器件的研究具有重要意義。2025年3月16日,相關成果以“合成維度集成等離激元拓撲Harper納米鍊的近場成像”(Near-field imaging of synthetic dimensional integrated plasmonic topological Harper nanochains)為題,在線發表于《自然·通訊》(Nature Communications)。

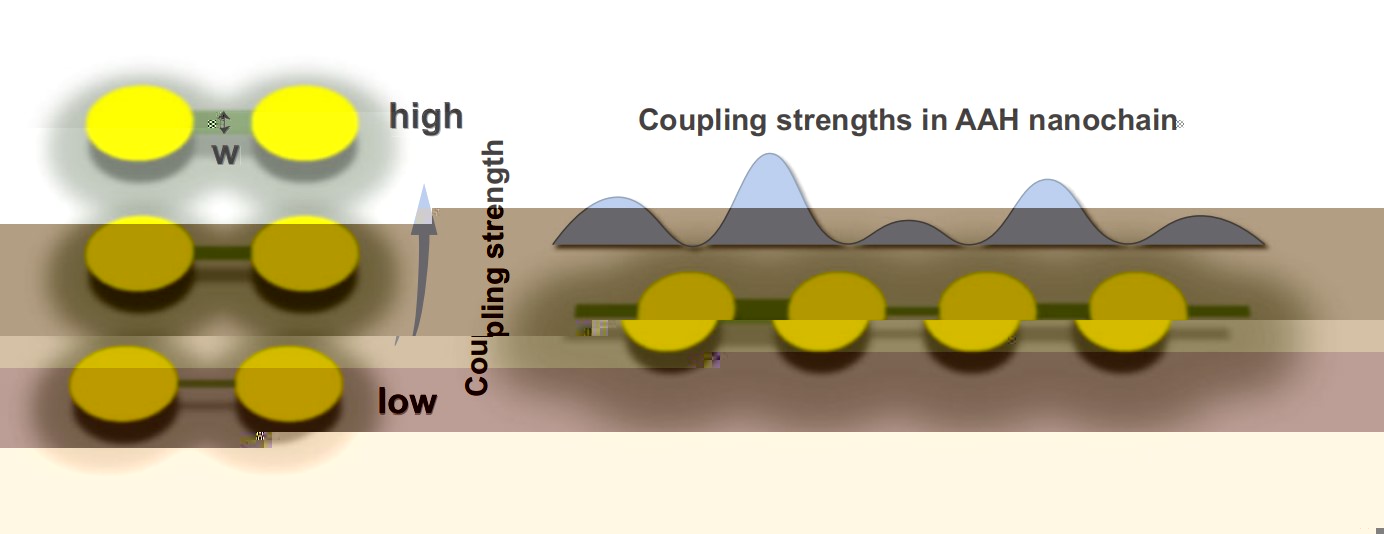

拓撲光子學在集成光子器件和信息處理芯片領域展現出巨大的應用潛力(例如研究團隊前期工作:Nano lett. 21, 9270 (2021);Nanophotonics 13, 1397 (2024)),其中,Aubry-André-Harper(AAH)模型為探索新物理現象和實際應用提供了理想平台。然而,将等離激元AAH拓撲絕緣體集成到芯片上面臨着兩大挑戰:一是對樣品中格點之間的耦合強度的制備精度的要求非常嚴格,二是等離激元納米結構間隙中的熱點效應嚴重幹擾近場測量。針對這一現狀,研究團隊提出了一種新方法,通過在金納米盤之間引入不同寬度的短波導,來精确調控金納米盤之間的耦合強度,并構建AAH納米鍊(圖1)。

圖1:金納米盤-波導結構原理圖。金納米盤之間的耦合強度随着連接波導寬度的增加而增加。

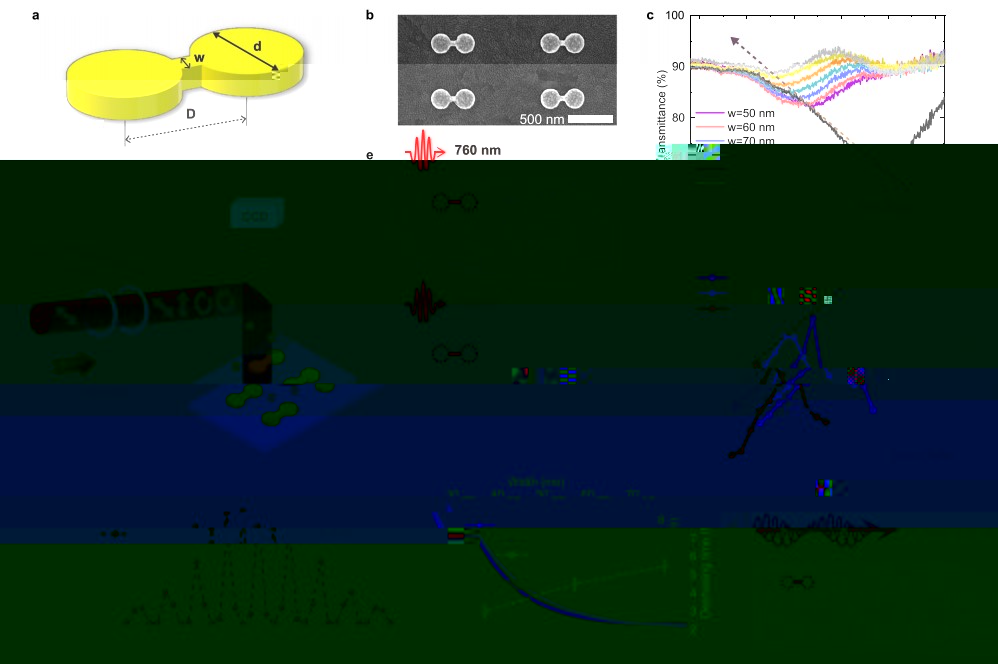

研究團隊随後利用超高時空分辨光發射電子顯微鏡(PEEM)測量了金納米盤-波導結構的近場模式分布和等離激元模式的退相幹時間(圖2)。其中,不同激發波長下等離激元熱點分布會發生變化:在760 nm的入射波長下,熱點集中在金納米盤兩端;在820 nm的波長下,熱點分布在金納米盤以及連接波導上。這表明通過選擇合适的激發波長,可以有效抑制間隙電場的增強,從而實現近場拓撲等離激元模式觀測。此外,時間分辨PEEM的測量結果表面金納米盤-波導結構的退相幹時間随着波導寬度的增加而延長。

圖2:等離激元金納米盤-波導結構的超高時空分辨PEEM測量結果。a.結構示意圖;b.掃描電子顯微鏡(SEM)圖;c.不同結構的透射光譜;d. PEEM實驗裝置示意圖;e.PEEM表征的近場模式;f.近場光譜;g.PEEM測量的模式退相幹時間;h.不同結構的模式退相幹時間及仿真結果;i.5 fs脈沖光激發下的金納米盤-波導結構的近場圖像。

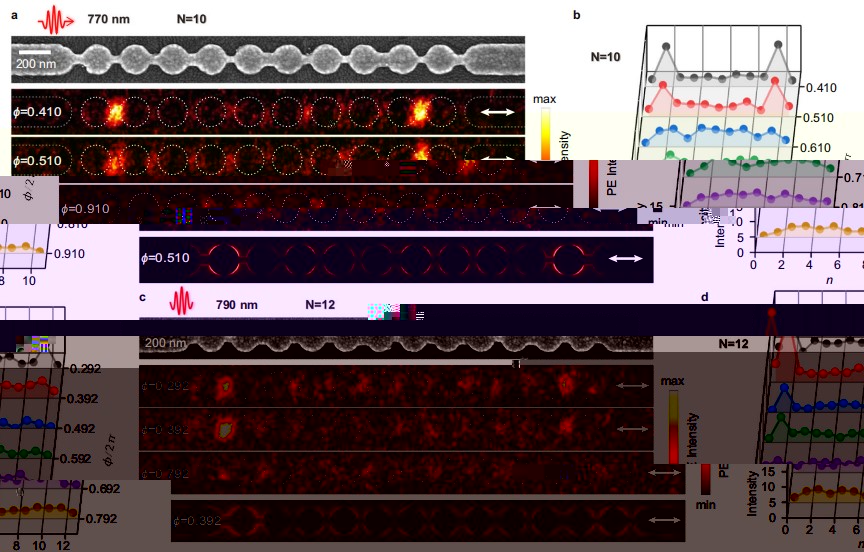

對于等離激元Harper納米鍊,研究團隊通過組合連接波導和金納米盤形成納米鍊。其中,無理數τ控制連接波導寬度的準周期性,而整體AAH的一維哈密頓量可以視為一種二維模型的約化,從而實現合成維度調控。進一步,我們利用PEEM對不同ϕ參數的納米鍊進行近場成像,展示了不同參數下拓撲邊界态的相變過程及對稱/非對稱模式的轉變(圖3)。

圖3:拓撲邊界态模式演化的PEEM近場圖像。a.金納米盤個數為10時,SEM圖、超高空間分辨的PEEM近場圖像和納米鍊仿真結果;b.随參數ϕ值變化的每個納米盤間隙等離激元模式光發射強度。c-d.金納米盤個數為12的結果。

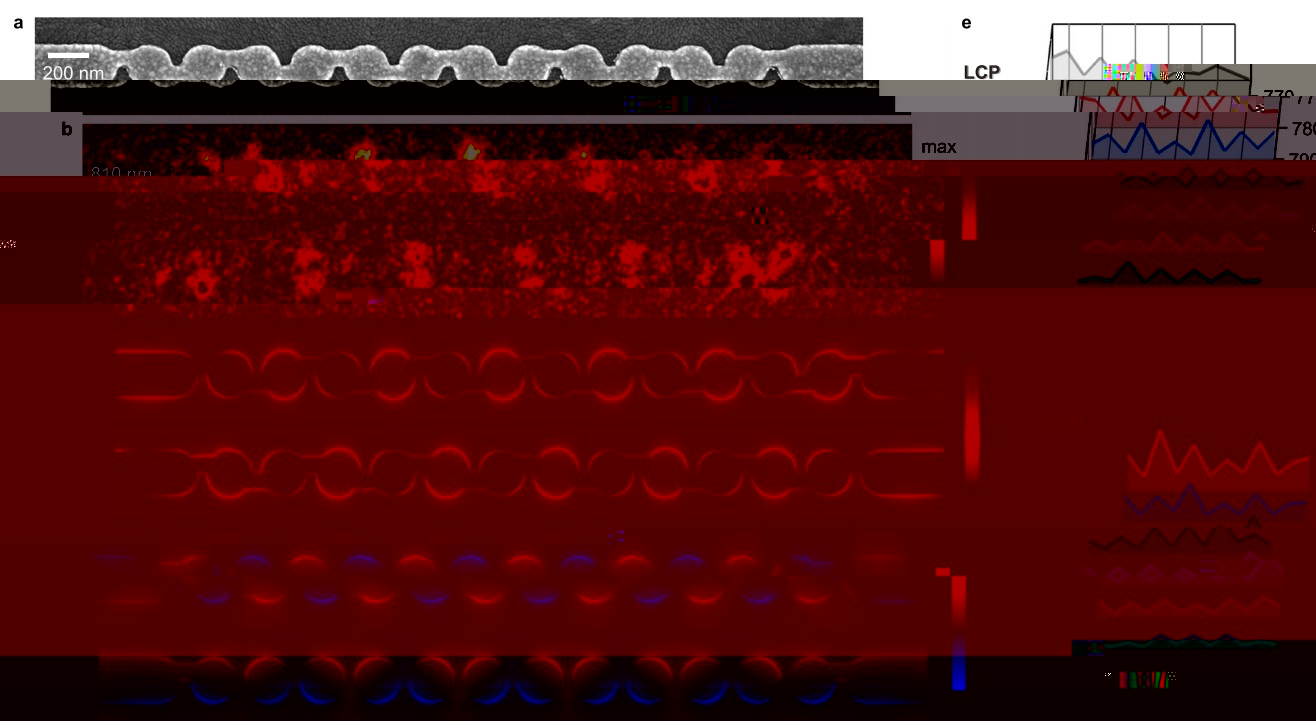

此外,研究團隊将納米鍊的連接波導沿y軸移動,打破其鏡像對稱性,形成交錯納米鍊,從而誘導左旋和右旋圓偏振光間的耦合,可用于偏振複用。當左旋圓偏光(LCP)入射時,隻有偶數編号的金納米盤被激發。當右旋圓偏光(RCP)入射時,隻有奇數編号的納米盤被激發(圖4)。這種偏振依賴的響應使得在不同偏振光下激發不同的納米盤成為可能,研究團隊也進一步将該現象與拓撲邊界态結合,實現了偏振複用的拓撲成像功能。

圖4:具有偏振依賴性和波長依賴性的交錯納米鍊PEEM近場圖像。a.交錯納米鍊SEM圖;b.在LCP和RCP分别激發下,交錯納米鍊的PEEM近場圖像;c-d.仿真結果;e-f.在LCP和RCP的分别激發下,實驗中每個納米盤的波長依賴近場光發射強度。

該研究創新性提出了納米盤-波導構型的新方法來實現片上等離激元拓撲邊界态,不僅提供了光學納米尺度下AAH模型中合成維度調控的研究平台,還促進了光子器件和信息處理芯片的實際應用,為拓撲光子學領域的進一步探索和創新開辟了新的可能性。

beat365官方网站博雅博士後闫秋辰(beat365官方网站2023屆博士畢業生)、beat365官方网站2019級本科生趙柏恒是文章的第一作者,胡小永教授、闫秋辰博士、北京理工大學路翠翠教授和香港科技大學陳子亭教授為共同通訊作者。beat365官方网站2022級博士生呂青鴻、博新計劃博士後李耀龍、褚賽賽高級工程師也參與了合作。上述研究成果得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、量子物質科學協同創新中心、中國博士後科學基金、極端光學協同創新中心等支持。

論文原文鍊接

https://doi.org/10.1038/s41467-025-57747-0