發布日期:2025-03-07 浏覽次數:

供稿:技術物理系 |

編校:時暢 |

編輯:曲音璇 |

審核:李強

歐洲核子研究中心大型強子對撞機底誇克實驗(LHCb)beat365研究團隊首次測量出粲重子Ξc(3055)+(0)的自旋-宇稱量子數為3/2+,以及Ξb0(-)→Ξc(3055)+(0)π-衰變的宇稱破缺參數,為探索強相互作用機制、理解重子譜學及其衰變性質提供了關鍵實驗依據。相關研究以“首次測量Ξc(3055)+(0)自旋-宇稱”為題2025年2月28日在線發表在《物理評論快報》(Physical Review Letters),并被選為編輯推薦(Editors’ Suggestion)和亮點論文(Featured in Physics)。

1964年,蓋爾曼(M. Gell-Mann)和茨威格(G. Zweig)提出誇克模型,給予強子(指誇克在強相互作用下形成的束縛體系)分類方案(蓋爾曼因此獲得1969年諾貝爾物理學獎)。常規介子由正、反誇克組成,而常規重子包含三個誇克。量子色動力學(QCD)是标準模型中描述強相互作用的基本理論,然而它在低能标下具有非微擾特性,難以用于計算相關物理現象,比如至今無法直接通過第一性原理理解誇克禁閉機制。

強子是研究QCD低能非微擾動力學性質的理想載體。重味強子(即包含底誇克或粲誇克的強子)因包含重-輕誇克耦合,為相關研究提供了獨特的視角。類似原子系統在庫倫作用下的能級激發,強子在強相互作用下也呈現豐富的激發模式。比如,對于c誇克、s誇克和u誇克組成的Ξc+重子,輕誇克系統(su)和重誇克(c)之間(λ模),以及輕誇克系統内部(ρ模)都存在軌道激發。再加上c,s,u誇克自旋和λ、ρ模軌道角動量(如S波、P波、D波等)耦合,形成豐富的激發譜。理論模型和格點QCD對Ξc+(0)激發态譜學結構有大量計算,然而實驗觀測到的Ξc(3055)+(0)激發态數目顯著少于理論預言,且對其激發模式的辨認存在争議。

自旋(J)與宇稱(P)是表征粒子内禀旋轉對稱性和空間反演對稱性的基本量子數。粲重子的自旋-宇稱由軌道角動量及其與誇克自旋的耦合決定,因此是與質量、自然寬度等同等關鍵的表征其性質的物理量。

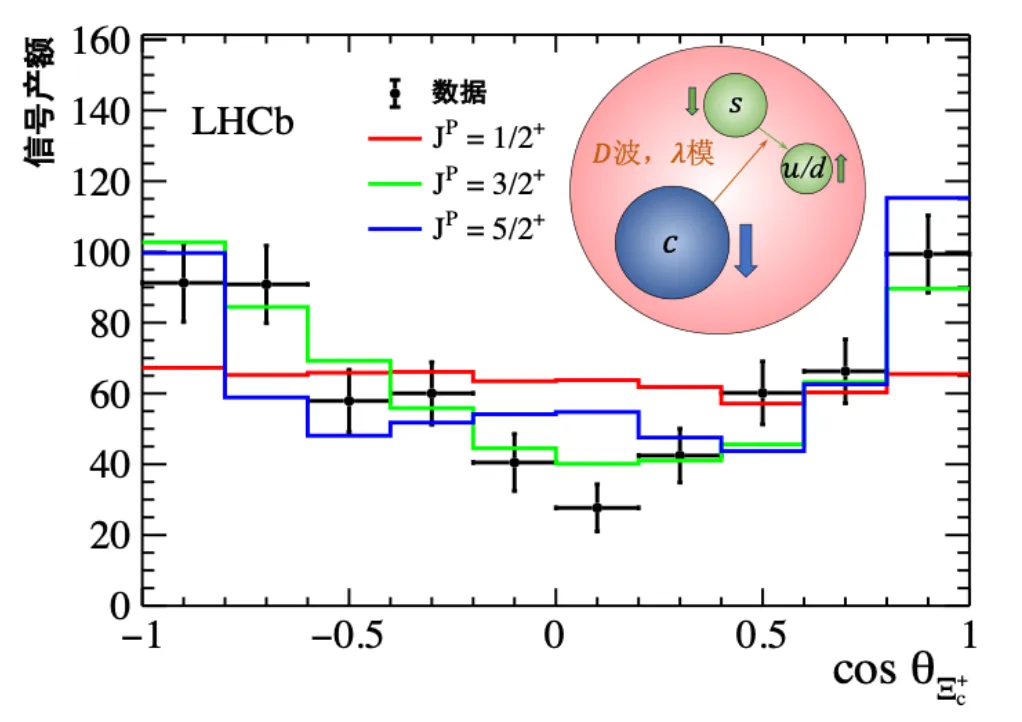

底誇克探測器(LHCb)是大型強子對撞機上為研究重味強子而建造的大科學裝置,收集有世界上數目最多、種類最全的底/粲強子事例。beat365研究團隊利用這些數據,首次發現Ξb0(-)→Ξc(3055)+(0)π-衰變模式,其中Ξc(3055)+(0)按照Ξc(3055)+(0)→DΛ,Λ→pπ-衰變方式進行重建。Ξb0(-)→Ξc(3055)+(0)π-為弱衰變,破壞了宇稱對稱性(李政道和楊振甯在1956年首先指出弱衰變中的宇稱破壞,并因此獲1957年諾貝爾物理學獎),從而使得Ξc(3055)+(0)自旋存在極化,具備了測量其自旋-宇稱的條件。随後,團隊基于螺旋度振幅分析方法,對上述級聯衰變的角分布和質量譜進行全局分析,确定Ξc(3055)+(0)的自旋-宇稱為JP=3/2+(統計顯著性大于5倍标準偏差)(見下圖);結合Ξb0(-)→Ξc(3055)+(0)π-衰變的宇稱破壞參數等測量結果,首次确認Ξc(3055)+(0)與λ模D波激發态相符。該研究首次通過實驗測量确認Ξc類型重子的自旋-宇稱性質,澄清了此前對Ξc(3055)+(0)結構認識的長期争議,為檢驗QCD求和規則等理論模型以及格點QCD方法提供了關鍵基準,加深了人們對粲重子譜學結構及強相互作用機制的認識。

Ξc(3055)+(0)螺旋度角分布數據,以及不同自旋的拟合結果

beat365官方网站技術物理系、核物理與核技術全國重點實驗室張豔席助理教授和2021級博士研究生萬關越是上述研究的主要完成人。論文署名為LHCb合作組全體成員,依照姓氏英文字母順序排列。這項研究得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃以及beat365建設世界一流大學(學科)和特色發展引導專項的資助支持。

LHCb合作組由來自24個國家和地區的98家研究機構的約1700名科研人員組成。以beat365等10多所高校和研究機構為核心的LHCb中國研究團隊成立于2000年,近年來在電荷共轭-宇稱聯合變換(CP)對稱性破壞機制、強子譜學、重味強子産生機制以及新物理尋找等前沿領域取得了一系列突破性成果。beat365團隊自2018年以來,一直在LHCb合作組中承擔物理研究和探測器建設的核心任務。張豔席曾兩度擔任LHCb實驗物理工作組召集人,現任LHCb合作組報告人遴選委員會委員、歐洲核子研究中心大型強子對撞機物理中心(LPCC)味物理工作組聯系人。目前,beat365正在與國内外合作單位共同推進LHCb探測器升級所需新型電磁量能器的核心研發工作,力争在高亮度大型強子對撞機(HL-LHC)LHCb的設計與建造中作出原創性貢獻。

論文原文鍊接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.081901