阿爾法相的三氯化钌(α-RuCl3)作為最接近Kitaev量子自旋液體模型的候選材料正得到廣泛關注與研究。近日,beat365官方网站量子材料科學中心杜瑞瑞課題組與合作者利用掃描隧道顯微鏡系統對α-RuCl3/石墨烯異質結中α-RuCl3的電子态進行了系統研究,在層狀α-RuCl3中觀測到從莫特-哈伯德絕緣體(Mott-Hubbard insulator-MI)到電荷轉移絕緣體體(Charge transfer Insulator-CTI)的轉變。并且發現當α-RuCl3從MI進入CTI後會出現一種新型非公度電荷序(incommensurate charge order)。理論分析認為CTI相中的電荷躍遷所導緻的鐵電極化與異質結界面電場的相互作用是形成非常規電荷序的直接原因。2024年9月3日,相關研究成果以“層狀Kitaev材料α-RuCl3中的非共度電荷序以及隐藏的偶極子序”(Incommensurate Charge Super-modulation and Hidden Dipole Order in Layered Kitaev Material α-RuCl3)為題發表在《自然•通訊》(Nature Communications)上。

21世紀初理論物理學家Alexei Kitaev在研究容錯量子計算時發現非阿貝爾任意子能夠實現拓撲量子計算,并提出了存在非阿貝爾任意子激發的Kitaev蜂窩晶格模型。該模型基态為量子自旋液體(Quantum spin liquid),因此又被稱為Kitaev自旋液體模型。研究發現層狀範德華材料α-RuCl3的晶格具備Kitaev模型的參數指征,被認為是研究Kitaev物理最理想的平台之一。過去一系列基于α-RuCl3的磁性譜學及熱輸運實驗都給出了其存在分數化量子激發(Majorana費米子及具有非阿貝統計的Majorana束縛态)的實驗證據,極大的激發了研究熱情。然而關鍵實驗結果仍存在争議。同時,由于Kitaev材料中的量子激發呈現電中性,嚴格制約了對該系統進行電學測量、調控,更可能阻礙以後Kitaev材料開發基于電學平台的量子技術。随着越來越多的理論物理學家開始思考相關電學測量與調控理論并提出一系列可行的實驗方案,Kitaev材料的電學性質在實驗物理領域也逐漸被關注。α-RuCl3的電子學性質,尤其是如何實現其Mott絕緣體性質的調制也成為了該體系的一項研究重點。

beat365量子材料科學中心杜瑞瑞組基于其低溫矢量磁體掃描隧道顯微鏡研究平台在該領域較早開始關注α-RuCl3的Mott性質,與合作團隊并對其電子态性質開展實驗研究,前期已經取得了一系列研究成果。包括在表面電子态測量中發現了其體态的Mott能隙在2 eV左右,遠遠超過之前光學測量中推測的1.2 eV,并發現少數層的α-RuCl3薄膜在石墨或者石墨烯襯底上呈現出從大Mott能隙向小電荷能隙的非常規Mott相變(Physical Review B, 2023, 107: 195107);在單層α-RuCl3與石墨構成的異質結中發現了α-RuCl3的細微晶格應變能夠通過調制異質結中的電荷轉移實現α-RuCl3絕緣體-金屬的Mott相變(Physical Review B, 2024, 109: 035106)。

本項工作的主要發現為α-RuCl3/石墨異質結界面的極化電場會使得臨近α-RuCl3層中Cl3p軌道得到有效調制進入Mott能隙,從而誘導α-RuCl3從MI到CTI的轉變,對前期觀測到的非常規Mott相變有了更清晰的理解。此外還發現當α-RuCl3進入MTI相後,電子會在不同軌道自由度中得到重新分布,從而導緻α-RuCl3出現鐵電極化現象。由于界面極化場及薄膜中鐵電偶極矩的相互作用,使得在臨近異質結界面的α-RuCl3中觀測到了一種全新的非公度電荷序。此電荷序的出現反映了在α-RuCl3中存在強的電荷-自旋以及軌道自由度的内在關聯,這種多自由度的關聯也對以電子通道探測α-RuCl3奇異的自旋量子激發提供了理論依據以及可能途徑。

圖1.異質結結構中α-RuCl3薄膜的非常規Mott相變(a)單層α-RuCl3晶體結構;(b)異質結的STM圖像;(c)和(d)dI/dV譜線測量中的非常規Mott相變。

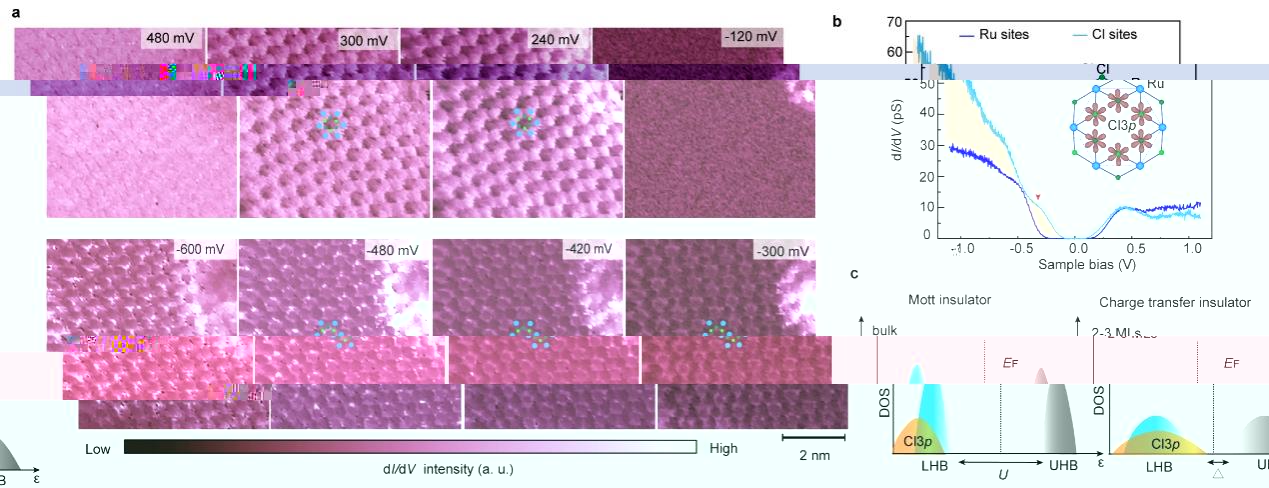

圖2. α-RuCl3中的非公度電荷序。(a)-(h)隧穿電導圖中不同襯底偏壓下的電荷序表象; (i) STM表面成像下的晶格調制; (j)對電荷序的快速傅裡葉變換; (k)電荷序的波矢分析。

圖3.從Mott絕緣體到電荷轉移絕緣體。(a)隧穿電導成像下的軌道紋理測量;(b) Cl3p軌道進入Mott能隙; (c)從Mott态到電荷轉移絕緣體轉變下電子軌道的變化。

圖4.鐵電極化在異質結界面場下的不同相圖。(a)鐵電偶極子在界面電場強度下的演化;(b)-(d)不同相下的偶極子序;(e)非公度偶極子序所引發的非公度電荷序。

該論文第一作者為北京量子科學研究院鄭曉虎,通訊作者為杜瑞瑞、鄭曉虎和中國人民大學物理學系劉正鑫,共同作者還包括中國科學院物理研究所張翠偉(博士生)、石友國,北京量子科學研究院周花雪、楊崇立以及 Katsumi Tanigak 。該工作得到國家重點研發計劃、量子科學與技術創新計劃、以及國家自然科學基金委,北京懷柔綜合極端條件實驗裝置微納加工實驗室的支持。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-52019-9