發布日期:2024-07-13 浏覽次數:

供稿:東蘇勃 |

圖片:東蘇勃課題組 |

編校:時暢 |

編輯:謝靜 |

審核:黎卓

beat365官方网站天文學系東蘇勃教授的科研團隊通過對Gaia衛星預警的微引力透鏡事件進行随動測光觀測,發現了一顆新的系外行星Gaia22dkvLb。該系外行星的宿主恒星是所有的微引力透鏡法的發現中最明亮的,有望開展視向速度觀測,進一步探測該行星系統。該發現是東蘇勃指導吳澤炫同學在本科生科研項目中做出的,吳澤炫現為北大天文學系一年級博士研究生。該研究于2024年7月9日發表在國際天文學專業期刊《天文學雜志》(The Astronomical Journal)上(https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad5203);論文的第一作者為吳澤炫,通訊作者為東蘇勃,論文作者還包括東蘇勃團隊博士後伊團、博士生劉卓楷以及多名國内外合作者。

圖1:微引力透鏡事件Gaia22dkv的光變曲線(即亮度随時間變化的曲線)。Gaia衛星的數據(紅色)觀測頻度低,通過多台望遠鏡的随動觀測(其他顔色),發現了系外行星Gaia22dkvLb引起的短時标信号(放大的區域)。

目前探測系外行星主要手段有視向速度、淩星、微引力透鏡與直接成像等方法。微引力透鏡法尤其善于探測繞宿主恒星軌道距離較遠、處于“雪線”之外的低溫區中的“冷”行星,而視向速度與淩星法則更易于探測離宿主恒星較近的行星。對于太陽系而言,木星、土星等巨行星都位于雪線外,這也是主流的核吸積行星形成模型所預言的巨行星形成效率最高的區域。

使用微引力透鏡法已發現了二百多顆系外行星,其絕大多數都位于核球天區。這是由于核球天區恒星密度高,專門用于微引力透鏡搜尋的巡天望遠鏡集中觀測該天區,能發現大量事件。這些行星的宿主恒星通常距離太陽系十分遙遠,因此過于暗弱,難以與用其他手段進行聯合觀測;這局限了對這些行星系統進行細緻刻畫和整體構架的研究。

東蘇勃團隊發現的微引力透鏡行星Gaia22dkvLb不處于核球區。Gaia衛星對全天進行掃描,發現亮度發生變化的天體後會公布預警,能用來發現核球區之外的微引力透鏡事件。然而Gaia衛星本身的觀測頻度通常極低,不足以刻畫微引力透鏡事件的性質。東蘇勃團隊利用分布于世界各地的多台望遠鏡對Gaia衛星的預警進行高頻度随動測光觀測,主要目标是篩選适合用光幹涉陣VLTI進行随動觀測的微引力透鏡事件,用來搜尋恒星級黑洞。這是吳澤炫的本科生科研項目《用微引力透鏡法搜尋恒星級黑洞》起初制定的目标。

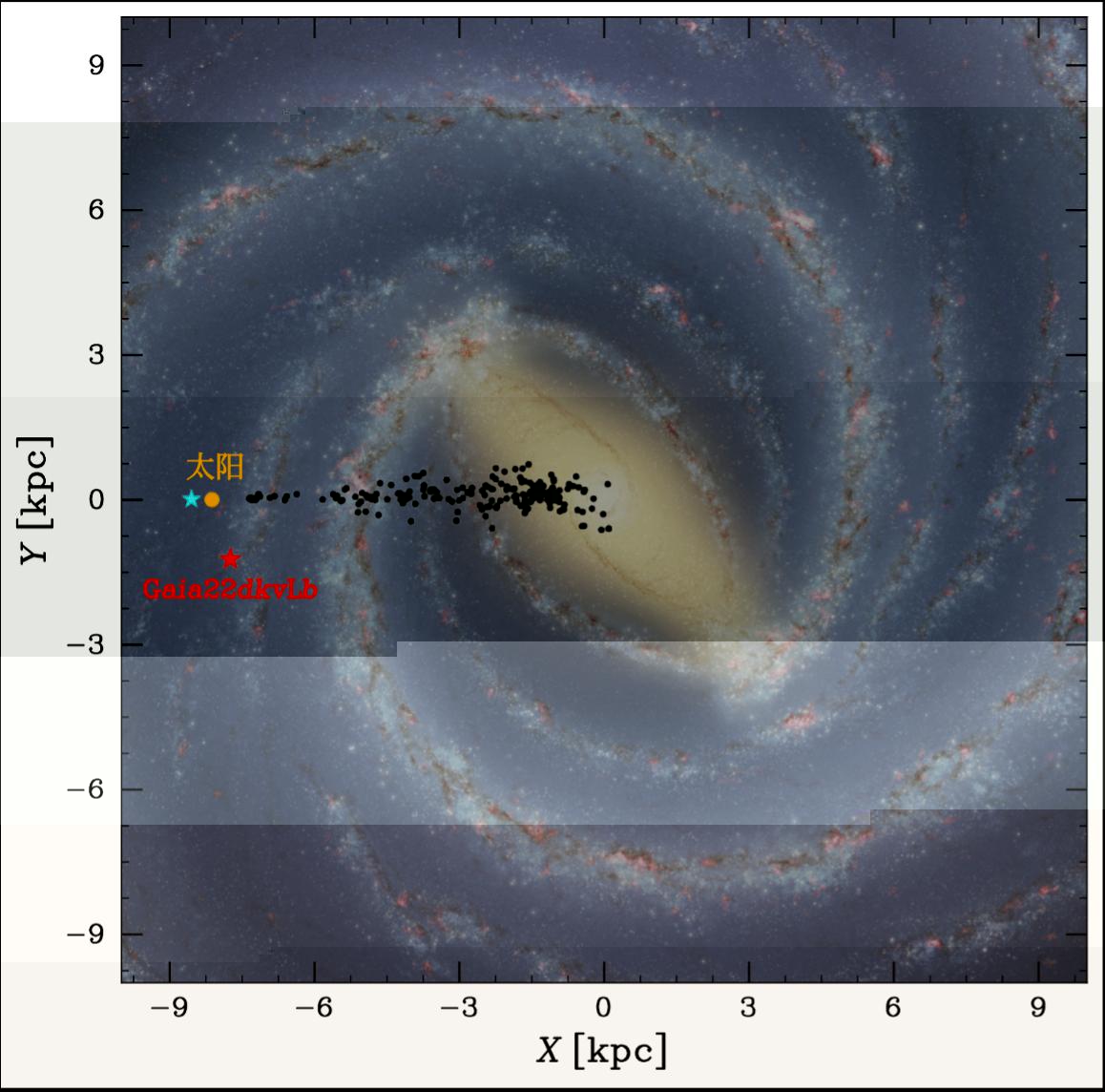

圖2:系外行星Gaia22dkvLb在銀河系中的位置(紅色)。黑色點表示目前通過微引力透鏡法發現的系外行星,均大多數在核球方向;淺藍色點為另一顆非核球天區的微引力透鏡行星Kojima1-Lb。俯視銀河系的藝術想象圖來自NASA/JPL-Caltech/R.Hurt(SSC/Caltech)。

吳澤炫介紹說,“我們嘗試對Gaia22dkv幾次VLTI的觀測,但由于較差的天氣條件等因素都沒有成功。我們當時對它已經不抱太大希望了,也減少了觀測的頻度。不過我們仍然堅持對數據進行實時分析和監測,在2023年3月初,注意到光變曲線與單透鏡模型有約4%的偏離。”

此後團隊馬上使用了LCOGT 1米望遠鏡網絡、劉卓楷在智利的18厘米小望遠鏡等數台望遠鏡進行了高頻度觀測。對數據的分析表明,這個信号來源于一顆0.6倍木星質量的行星,它距宿主恒星約1.4倍天文單位(天文單位等于太陽和地球間的平均軌道距離)。行星繞一顆1.1倍太陽質量的恒星轉動,距太陽系約4000光年;該恒星是目前微引力透鏡發現的行星宿主恒星中最亮的,有望通過高精度視向速度法測量行星的軌道偏心率等參數,并能進一步搜尋其軌道以内是否存在其他行星,研究該行星系統的整體構架。

這項研究得到了科技部重點研發項目,國家自然科學基金,新基石基金會科學探索獎和中國科學院國家天文台有償使用國外望遠鏡計劃(TAP)等項目的支持。