beat365官方网站量子材料科學中心盧曉波助理教授、宋志達助理教授、劉陽助理教授與合作者對順序旋轉的多層石墨烯進行了研究。相關研究成果以“手性轉角三重雙層石墨烯中的關聯電荷密度波絕緣體”(Correlated Charge Density Wave Insulators in Chirally Twisted Triple Bilayer Graphene)為題,作為編輯推薦“Editors' Suggestion”和封面文章“Front Cover”發表于《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。

關聯電子行為的研究是凝聚态物理中一個十分重要的領域,當電子相互作用占據主導地位時,系統會打破各種對稱性,形成新的基态。在強關聯體系中,相對于電子-電子相互作用勢能,不同大小的電子動能t會導緻體系進入不同的量子态。當電子動能t接近于零時,電子間的庫倫勢會占據主導地位,體系會進入維格納晶體态,電子會自發形成三角晶格,這在高磁場下的二維電子氣中被廣泛報道。當電子動能t與電子間庫倫勢能U大小相稱時,體系會進入電荷密度波金屬态,此時電子會形成較弱的實空間電荷分布。電荷密度波金屬态曾在轉角“1+2”石墨烯和交替轉角三層石墨烯中被報道過。但是,電子動能t介于兩者之間,具有較強實空間電荷空間分布且可以在分數填充處打開能隙的電荷密度波絕緣體态在二維材料中很少被觀測到。在強關聯體系中,關聯電荷密度波常常會演化出其他新奇的量子現象,例如超導和新磁性。因此,理解關聯電荷密度波的形成機制對于解釋強關聯體系中電子複雜的集體行為有很重要的幫助。

二維材料莫爾超晶格體系通過平帶的形成,顯著降低了電子動能,是一個具有高度可調性的關聯電子的平台。對于多次轉角石墨烯而言,交替轉角方式由于上下兩層間具有界面鎖定的效應,兩次轉角會自發弛豫為相同的角度。但是順序轉角方式卻不存在這樣的界面鎖定效應,其器件很難制備,因此即使近年來有很多理論工作預言了順序轉角石墨烯體系中可能會出現豐富的物理現象,但卻沒有相關的實驗工作正式發表。例如,華中科技大學高錦華教授與beat365謝心澄院士理論預言了在順序旋轉轉角三重雙層石墨烯中的拓撲非平庸的平帶。盧曉波課題組通過分步轉移的方法減小了樣品轉移制備過程中所受應力,克服了這個困難,成功制備出了高質量的順序旋轉轉角三重雙層石墨烯雙栅器件。

圖1(a)順序三次雙層轉角石墨烯示意圖。(b)布裡淵區示意圖。(c)平帶帶寬随角度的變化。(d)器件結構示意圖。(e)順序三次雙層轉角石墨的能帶結構。(f)1.75°器件電阻随頂栅電壓和底栅電壓的變化。(g)器件電阻在底栅電壓為-6V時随頂栅電壓的變化。

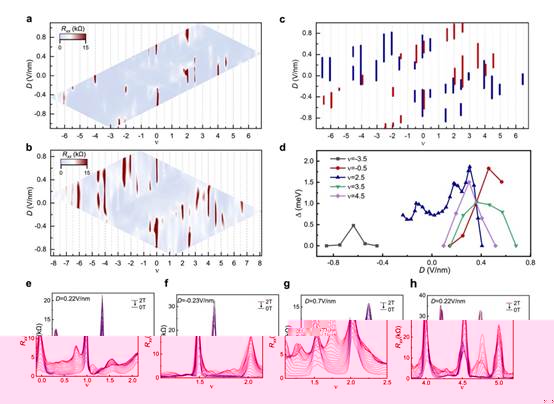

在該工作中,研究團隊對器件進行了低溫電輸運的測量。通過對器件施加頂栅電壓和底栅電壓,樣品表現出了一系列強的絕緣态(圖1f-g)。通過量子霍爾效應對兩栅極的電容進行标定後,研究團隊将電阻通以莫爾填充數ν和垂直方向的電位移電場D展示出來(圖2a)。

圖2(a-b)1.75°和1.46°器件電阻随莫爾填充數和電位移場的變化。(c)絕緣态示意圖。(d)1.75°器件帶能隙随電位移場變化。(e-h)電阻在不同電位移場下随莫爾填充數和磁場的變化。

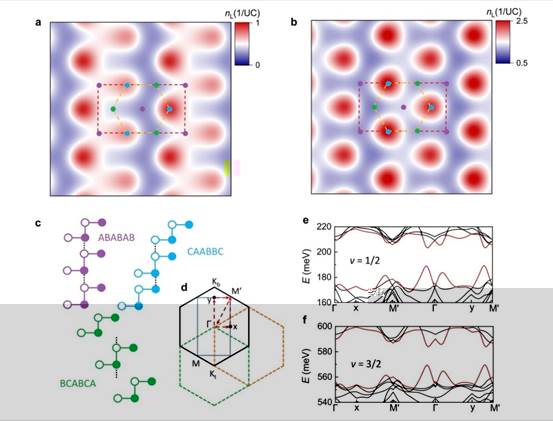

莫爾填充數表示每個莫爾超晶格填充的電子數量,由于石墨烯體系中電子具有自旋和谷四重簡并度,強關聯自發打破這些簡并度後體系會在±1到±4的整數填充處打開能隙。研究團隊除了在這些整數填充處觀測到絕緣态之外,還在1/2分數填充處觀測到了絕緣态。研究團隊通過Hartree-Fock計算得到了體系中電子在實空間的分布(圖3a-b)。從圖中可以明顯看出,電子形成了電荷密度波,打破了平移對稱性,并且将晶格擴胞成為了原來的兩倍。因此,電荷密度波會導緻體系在1/2分數填充處進一步打開能隙,形成高阻态(圖3e-f)。當給器件施加垂直磁場時,原有的整數态和1/2分數态會更加絕緣,并且會産生新的1/2分數态。當磁場進一步增大時,體系中會出現新的1/4分數态(圖2e-h)。研究團隊認為,由于電子在磁場下動能降低,電子間的庫倫勢會占據更加主導的地位,進而導緻電子關聯效應的增強。同時,電子會被磁場通過回旋運動更加局域在莫爾勢阱中,與莫爾周期勢公度的關聯電荷密度波态會被進一步增強,從而導緻了新的1/2分數态和1/4分數态的産生。

圖3(a-b)電子在莫爾填充數ν=1/2和ν=3/2的實空間分布圖。(c)順序三次雙層轉角石墨烯不同堆疊位置的堆疊方式示意圖。(d)Hartree-Fock投影路徑示意圖。(e-f)通過Hartree-Fock計算得到的莫爾填充數ν=1/2和ν=3/2的能帶圖。

beat365量子材料科學中心博士研究生王文軒、周耿棟和林文璐為本文的共同第一作者,盧曉波、宋志達和劉陽為本文的共同通訊作者,beat365官方网站謝心澄院士、劉開輝教授,華中科技大學beat365高錦華教授,中國科學院物理研究所張廣宇研究員、楊威研究員在理論和實驗方面提供了大力支持。該工作得到了國家重點研發計劃,國家自然科學基金、合肥實驗室以及beat365學科建設經費的支持。

文章鍊接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.246501