近日,beat365官方网站量子材料科學中心、北京懷柔綜合性國家科學中心輕元素量子材料交叉平台江穎教授、徐莉梅教授、田野特聘研究員、王恩哥院士等緊密合作,利用自主研發并商業化的國産qPlus型掃描探針顯微鏡,首次獲得了自然界最常見的六角冰表面的原子級分辨圖像。研究團隊發現冰表面在零下153攝氏度就會開始融化,并結合理論計算揭示了該過程的微觀機制,結束了有關冰表面預融化問題長達170多年的争論。該工作以“冰表面結構和預融化過程的原子分辨成像”(Imaging surface structure and premelting of ice Ih with atomic resolution)為題,于5月22日發表在《自然》(Nature)雜志上。《自然》雜志編輯部還以“從原子尺度揭示冰表面融化的奧秘”(Atomic-scale insights into the mystery of how ice surfaces melt)為題配發研究簡報(Research Briefing),對文章進行專題報道。

熟悉又神秘的冰表面

水是生命之源,而冰作為水重要的固體形态,廣泛存在于自然界中。全球冰川面積約占陸地面積的十分之一,且近半數的地表上空被含有大量冰晶的雲層所覆蓋。作為自然界中最普遍的表面之一,冰面承載着多種重要的大氣反應,并影響着衆多自然現象,如:冰的形成、臭氧的分解、雷雲的帶電等。此外,在星際空間中,被冰覆蓋的塵埃顆粒是複雜有機分子生成的關鍵載體,因此,冰表面的研究對探索生命起源和物質來源具有重要意義。然而,由于缺乏原子尺度的實驗表征手段,我們對冰表面的了解仍處于非常初步的階段,甚至連一個基本問題——冰的表面結構是什麼,也尚未弄清楚。

此外,冰表面常在低于其熔點(0 ℃)的溫度下開始融化,這一現象稱為冰的預融化。預融化現象對于理解冰面的潤滑現象、雲的形成與壽命、以及冰川的消融過程等至關重要。自從19世紀中期法拉第首次提出預融化層的概念以來,圍繞其結構和機制的争論已經持續了170多年。這種持續的争論原因在于相關研究主要依賴于譜學手段,而這些手段受到衍射極限的限制,無法得到準确的原子尺度信息。因此,在實空間中對體相冰表面和預融化過程進行原子級分辨成像,是理解預融化層的關鍵,也是科學家們一直以來追求的目标。

揭開冰表面的神秘面紗

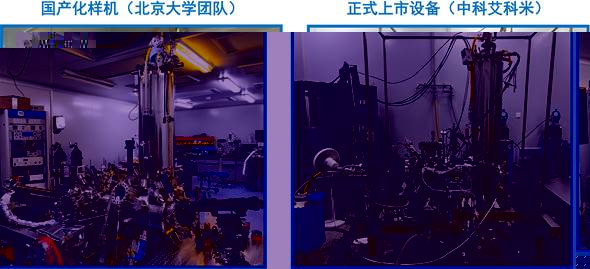

江穎課題組長期緻力于高分辨掃描探針顯微鏡的自主研發和應用,創新性發展出了一套基于高階靜電力的qPlus掃描探針技術,并在國際上率先實現氫核的成像。2022年,課題組完成了qPlus型掃描探針顯微鏡的國産化樣機 [Chenget al.,Rev. Sci. Instrum. 93, 043701 (2022)],随後将相關核心專利轉讓給中科艾科米(北京)科技有限公司,通過校企聯合攻關,實現了該系統的整機國産化(圖1)。在本工作中,研究團隊進一步突破了絕緣體表面無法進行原位針尖修飾的限制,開發了一種通用的一氧化碳分子修飾針尖技術,可對各種絕緣體表面實現穩定的原子級分辨成像。值得一提的是,國産掃描探針顯微鏡得到了比進口設備更高質量的數據,為冰表面的結構解析提供了關鍵支撐。基于該國産化設備,研究人員首次得到了自然界最常見的六角冰(ice Ih)表面的原子級分辨圖像,實現了對表面氫鍵網絡的精确識别和氫核分布的精準定位。

圖1. 自行研制的qPlus型光耦合掃描探針顯微鏡國産化樣機(左)和正式上市設備(右)

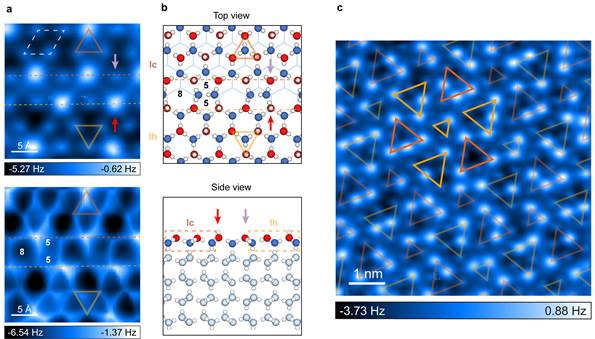

該研究發現六角冰的基面(basal plane)存在六角密堆積(Ih)和立方密堆積(Ic)兩種堆疊方式(圖2),不同于過去普遍認為的隻存在Ih一種堆疊方式的理想冰表面。Ih和Ic 晶疇通過水分子五、八元環缺陷連接,在納米尺度上實現無縫的層内堆疊。通過精确控制冰的生長溫度與氣壓,研究人員在冰表面發現了一種長程有序的周期性超結構,其中大小規則的Ic和Ih納米晶疇交替排列(圖2)。通過分析超結構表面的氫核分布,并結合第一性原理計算,研究人員發現這種獨特的氫鍵網絡結構能顯著減少冰表面懸挂氫核之間的靜電排斥能,從而使其比理想冰表面更加穩定。這一突破性發現刷新了人們對冰表面的傳統認知,結束了關于冰表面結構及氫序的長期争論。

圖2. 冰表面的Ih和Ic 晶疇的原子力顯微鏡實驗圖(a),對應的結構模型示意圖(b),以及周期性超結構的原子力顯微鏡實驗圖(c)

捕捉預融化的微觀過程

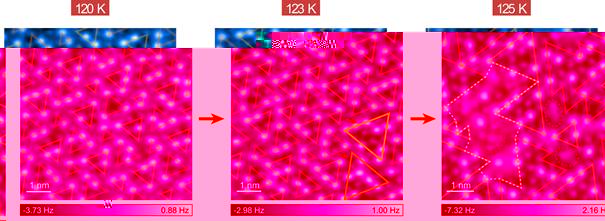

為了進一步探究冰表面的預融化過程,研究人員進行了系統的變溫生長實驗,發現冰表面在零下153 ℃(120 K)時就開始融化(圖3)。在融化初期,原本長程有序的超結構中局部開始出現大小不一的晶疇。随着生長溫度的進一步升高,冰表面的超結構序完全消失。與此同時,在疇界附近,出現了大面積的表面無序,這些區域中經常可以觀察到一種局域的平面化團簇結構。理論計算表明,該結構是一種亞穩态,其形成過程涉及到表面水分子層内氫鍵網絡的調整和層間氫鍵的斷裂,從而引起大面積的表面無序。在冰表面的初期預融化過程中,這種結構起到了關鍵作用。

圖3. 随着溫度升高冰表面預融化過程的原子級分辨成像

意義和展望

該工作颠覆了長期以來人們對冰表面結構和預融化機制的傳統認識。冰表面重構所引入的高密度分布的疇界,促進了預融化的發生,使得冰表面在極低的溫度(120 K)下就開始變得無序,這個溫度遠低于之前研究普遍認為的預融化起始溫度(大于200 K)。考慮到預融化開始的溫度與大氣層中的地球最低溫度相當,這表明在自然環境中,大多數冰表面已經處于預融化的無序狀态或者準液态。因此,理解地球上與冰相關的各種物理和化學性質,需考慮預融化過程中形成的表面缺陷和亞穩态的作用。這些發現開啟了冰科學研究的新篇章,将對材料學、摩擦學、生物學、大氣科學、星際化學等衆多學科領域産生深刻的影響。

該工作在審稿過程中獲得三位審稿人高度評價,認為它是“多年來閱讀過的最令人印象深刻且完整的論文之一”。他們肯定了“采用qPlus型低溫原子力顯微鏡技術對冰表面進行原子級成像是一項重大技術創新”“所獲得的分辨率在冰表面成像中是前所未有的”,同時指出該工作的廣泛意義,“這些發現可能對大氣科學、材料科學等多個領域産生深遠的影響”。

beat365官方网站量子材料科學中心2018級博士研究生洪嘉妮(現為beat365官方网站博士後,入選中國博士後創新人才支持計劃)、2016級博士研究生田野(現為beat365官方网站特聘研究員)、2020級博士研究生梁天成和2020級博士研究生劉心萌為文章的共同第一作者,江穎、徐莉梅、田野和王恩哥為文章的共同通訊作者。其中洪嘉妮、田野、劉心萌、江穎主要貢獻為掃描探針實驗,梁天成、潘鼎、徐莉梅、王恩哥主要貢獻為第一性原理計算和模拟。

上述工作得到了國家自然科學基金委、科學技術部、教育部、北京市科學技術委員會、北京市發展和改革委員會和新基石科學基金會的經費支持。

文章信息:

Jiani Hong, Ye Tian, Tiancheng Liang, Xinmeng Liu, Yizhi Song, Dong Guan, Zixiang Yan, Jiadong Guo, Binze Tang, Duanyun Cao, Jing Guo, Ji Chen, Ding Pan, Li-Mei Xu, En-Ge Wang,Ying Jiang,“Imaging surface structure and premelting of ice Ih with atomic resolution”,Natureonline(doi:10.1038/s41586-024-07427-8),文章鍊接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07427-8。